在中国历史的长河中,南北朝时期是一个政权更迭频繁、民族融合加速的特殊阶段。其中,北周(557年—581年)作为北朝的重要政权,虽仅存二十四年,却以独特的政治架构、军事成就与制度创新,为后世隋唐统一帝国的崛起奠定了坚实基础。

一、北周的建立与政权更迭:权臣博弈下的短暂王朝

北周的国祚始于西魏权臣宇文泰的家族布局。公元556年,宇文泰病逝,其第三子宇文觉继承大冢宰之位,次年(557年)在堂兄宇文护的扶持下废西魏恭帝,建立北周,定都长安。然而,宇文觉年仅15岁,军政大权尽落宇文护之手。这场权力交接埋下了北周早期动荡的伏笔:

孝闵帝宇文觉(557年在位):不满宇文护专权,密谋夺权失败,即位不足半年即被废黜并毒杀,年仅16岁。

明帝宇文毓(557年—560年在位):宇文护迎立其继位,试图通过“归政试探”巩固权力,但宇文毓亲政后展现治国才能,最终被宇文护毒杀,在位仅3年。

武帝宇文邕(560年—578年在位):韬光养晦12年后,于建德元年(572年)智诛宇文护,亲掌朝政,开启北周改革与扩张的黄金时代。

宣帝宇文赟(578年—579年在位):荒淫无度,即位一年便禅位于7岁太子宇文阐,次年因酒色过度暴毙,年仅22岁。

静帝宇文阐(579年—581年在位):幼主继位,朝政由外戚杨坚把持,最终被迫禅让,北周灭亡。

北周五帝中,仅武帝宇文邕在位18年,其余四位皇帝在位时间均不足3年,政权频繁更迭折射出鲜卑贵族与权臣集团的激烈博弈。

二、北周的核心成就:统一北方与制度革新

尽管国祚短暂,北周却通过军事征服与制度创新,成为结束南北朝分裂的关键力量:

1. 灭北齐,统一北方

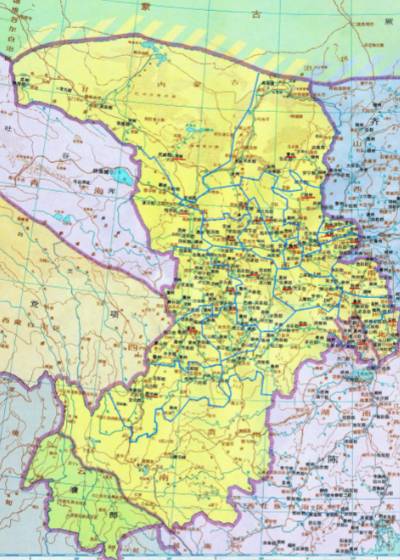

北周武帝宇文邕亲政后,以“混同文轨”为目标,两次发动对北齐的战争。建德四年(575年)首次出兵因病退兵,次年(576年)集中14万精锐直攻晋州,采用“扼其喉”战术切断北齐援军,最终于577年攻灭北齐,结束北方长达数十年的分裂局面。此战不仅扩大了北周疆域,更整合了关中与山东的经济资源,为隋唐统一全国奠定物质基础。

2. 推行府兵制改革,强化军事动员能力

宇文泰在西魏时期创立府兵制,以鲜卑部落兵制为基础,融合汉族均田制,形成“兵农合一”的军事体系。北周继承并完善这一制度,通过“赐姓胡化”政策(如赐汉人将领李虎、独孤信等鲜卑姓氏)增强民族凝聚力,同时扩大府兵来源,使军队规模突破20万。这一改革不仅提升了北周的军事效率,更被隋唐继承,成为中国古代军事制度的重要范式。

3. 仿《周礼》建六官制度,奠定隋唐官制框架

西魏恭帝三年(556年),宇文泰命苏绰、卢辩依据《周礼》设计六官体系(天官、地官、春官、夏官、秋官、冬官),取代魏晋以来的九品中正制。北周建立后,这一制度成为国家行政核心,其“流内九品”与“流外七品”的品阶划分,直接被隋唐“三省六部制”吸收,成为中国封建社会官制演进的关键节点。

三、北周的遗产:隋唐盛世的“制度孵化器”

北周的灭亡并非历史的终结,而是新时代的序章。公元581年,杨坚代周建隋,其政权核心班底(如高颎、苏威、韦孝宽等)均出自北周官僚体系。隋唐两代在继承北周遗产的基础上,进一步完成以下整合:

经济基础:北周统一北方后推行的均田制与租庸调制,被隋唐沿用并完善,形成“耕者有其田”的小农经济模式,支撑了盛世的人口增长与财政稳定。

军事传统:府兵制在唐代演变为“折冲府-卫府”体系,成为唐朝前期扩张疆域的核心力量。

文化融合:北周“关中本位政策”推动的鲜卑汉化与汉族胡化,加速了民族融合,为隋唐“华夷一家”的文化自信奠定基础。