在古代社会,赔偿是维护社会秩序、保障公平正义的重要手段。然而,当赔偿者无力支付赔偿款项时,如何妥善处理成为一大难题。古代统治者与法律制定者针对这一情况,设计了一系列应对措施,既体现了法律的威严,又兼顾了人情的温度。

一、劳役代偿:以劳作弥补损失

在古代,当赔偿者无力支付金钱赔偿时,劳役代偿成为一种常见的解决方式。这种方式要求赔偿者通过提供一定期限的劳役来弥补受害者的损失。秦代就有“有罪以赀赎及有责(债)于功,以其今日问之,其弗能入及赏(偿),以令日居之,日居八钱;公食者,日居六钱”的规定,即对有罪以费赎以及欠官府债务者,在法律规定的日期内进行赔偿,若无力缴纳赔偿,则自规定之日起以劳役抵偿债务,每劳作一天抵偿八钱;由官府给予饭食的,每天抵偿六钱。汉代因误放火烧毁他人财物的梁鸿,以“豕偿之”,仍不足者,“愿以身居作”,用劳役来作为折合赔偿的方式。这种方式既保证了受害者能够得到一定的补偿,又给予了赔偿者通过劳动来弥补过错的机会,避免了因无力赔偿而陷入绝境。

二、实物赔偿:以物抵债的变通之道

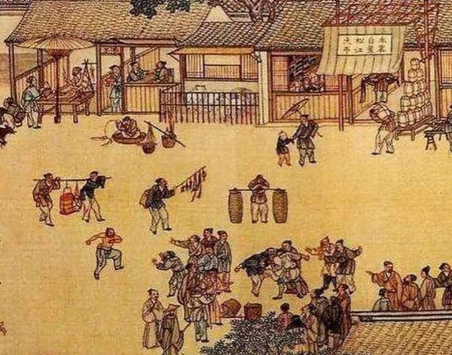

除了劳役代偿外,实物赔偿也是古代处理赔偿无力支付情况的一种重要方式。当赔偿者无法提供金钱赔偿时,可以用其他实物来抵偿债务。北宋时期,都城汴京百姓之间为了争夺商铺,常把房子建在临街,导致街道两旁被侵占,来往车马难以通过。这时,政府为了梳理交通,强制拆迁了一些房舍,并对拆迁户进行补偿。对于无力支付货币补偿的拆迁户,政府会划拨官地另造房屋补偿给拆迁户,这种方式就像今天开发商建设安置房,按实际拆迁面积及当地房价补偿给拆迁户,属于实物补偿。实物赔偿不仅解决了赔偿者无力支付金钱的问题,还满足了受害者的实际需求,体现了古代法律制度的灵活性和实用性。

三、刑罚代偿:法律威严与人性关怀的平衡

在某些特殊情况下,当赔偿者既无力支付金钱赔偿,又无法提供劳役或实物赔偿时,刑罚代偿成为一种无奈的选择。这种方式通常适用于严重的犯罪行为,赔偿者需通过接受刑罚来承担法律责任。秦代“效公器赢,不备,以赍律论及赏(偿)”,检验官发现器物超出或不足数,按《赍律》论处和赔偿;女真族对侵犯他人财产犯罪的,除以“桎梏拘械”和“柳条答挞”外,并“赔偿七倍”。这些规定都体现了刑罚代偿在古代法律制度中的应用。然而,刑罚代偿并非简单的以刑抵债,而是在维护法律威严的同时,也考虑到了人性的关怀,确保赔偿者能够在接受惩罚的同时,有机会通过其他方式弥补过错。

四、制度保障:官府介入与责任豁免

为了确保赔偿制度的顺利实施,古代政府还制定了一系列制度保障措施。一方面,官府会介入赔偿过程,为无力支付的赔偿者提供必要的帮助和支持。例如,在唐代,如果赔偿者因贫穷而无法承担赔偿金额,官府会出面代替他们进行赔偿,确保受害者能够得到应有的补偿。另一方面,古代法律还规定了责任豁免的情况。当赔偿者因死亡、遭遇不可抗力或因恩故、官府命令等原因无法履行赔偿责任时,法律会给予豁免。这种制度保障既体现了法律的公正性,又兼顾了人情的合理性,为古代社会的和谐稳定提供了有力支撑。