作为汉代中央政府治理西域的两大核心机构,西域长史府与西域都护府在时空坐标、职能定位与历史影响上呈现出显著差异。前者是东汉至十六国时期维系中原与西域联系的行政枢纽,后者则是西汉至东汉初期掌控西域军政的军事堡垒。二者共同构建起汉代对西域的治理体系,其差异折射出中央集权与地方自治的动态平衡。

一、时空坐标:从军事前哨到行政中枢的演变

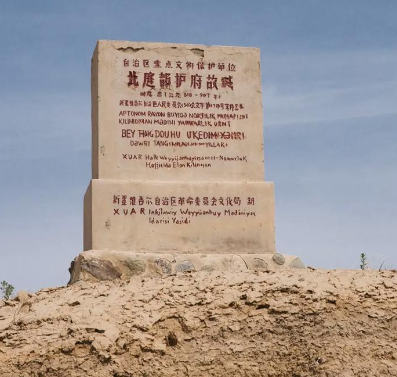

西域都护府(前60年—107年)的设立标志着汉代对西域的直接统治。公元前60年,汉宣帝在乌垒城(今新疆轮台县境内)设置西域都护府,首任都护郑吉统辖大宛以东、乌孙以南的三十余国,确立了"汉之号令班西域"的统治格局。该机构作为郡级军政单位,其管辖范围涵盖今新疆全境及中亚巴尔喀什湖以南地区,通过屯田戍守、颁行汉制、任命官吏等手段,将西域纳入中央集权体系。

西域长史府(123年—430年)的崛起则源于东汉对西域控制的波动。公元107年,因西域叛乱,东汉罢设都护府。直至123年,班勇以西域长史身份重驻柳中城(今新疆鄯善县鲁克沁),代行都护职权。其治所随局势变迁,三国时期移至海头城(今若羌县楼兰遗址),前凉时期更在高昌(今吐鲁番)设立郡县,形成"屯田戍守+行政管辖"的复合治理模式。这种空间迁移反映了中原政权对西域控制方式的调整。

二、职能定位:军事威慑与行政渗透的二元结构

西域都护府的核心职能是军事威慑与边疆防御。作为汉代在西域的最高军政长官,都护"秩比二千石",统辖常备军与警备队,负责守境安土、协调诸国矛盾、制止外来侵扰。例如,郑吉率兵平定车师叛乱,陈睦在龟兹抵御匈奴进攻,均彰显其军事属性。同时,都护府通过屯田制度实现经济自给,轮台、渠犁等地的屯田点构成军事后勤网络,确保对丝绸之路的控制。

西域长史府则更侧重行政渗透与文化整合。其官职设置涵盖长史、司马、主簿、兵曹等文武职位,形成完备的行政体系。长史不仅负责转达中央政令、迎送使节、保护商队,还通过设立郡县、推行户籍制度、传播汉文化等方式深化治理。前凉时期在高昌设郡,下设乡里,配备督邮、啬夫等基层官吏,标志着中原行政体系在西域的完整移植。此外,长史府还承担司法职能,如处理鄯善、龟兹等国的法律纠纷,推动汉法与西域习俗的融合。

三、历史影响:从军事征服到文明交融的转型

西域都护府的设立奠定了中国历代王朝治理西域的基础。其军事存在打破了西域诸国林立的割据状态,使"丝绸之路"得以畅通无阻。据《汉书·西域传》记载,都护府统治期间,西域诸国"不乐匈奴而慕汉",主动接受汉朝颁授的印绶,采用中原历法与度量衡制度。这种政治认同的强化,为后世唐朝安西四镇、清朝伊犁将军府的设立提供了制度范本。

西域长史府则推动了西域与中原的经济文化深度融合。其屯田规模达数百亩,种植大麦、小麦等作物,引入中原先进的灌溉技术与冶铁工艺,促进了当地生产力提升。同时,长史府通过设立学校、传播儒学、推广汉字,加速了西域的汉化进程。楼兰遗址出土的魏晋木简中,建兴十八年(330年)的年号记载与汉文官印,印证了长史府对西域文化的深远影响。这种文明交融不仅巩固了中原对西域的统治,也为丝绸之路的繁荣注入持久动力。

四、治理逻辑:集权与分权的动态平衡

二者的差异本质上是中央集权与地方自治的博弈结果。西域都护府通过直接军事控制实现"以夷制夷",其高度集权的治理模式适用于西汉国力强盛时期。而西域长史府的行政主导模式,则是在东汉国力衰退、西域局势复杂化背景下的妥协选择。其赋予地方较大自主权,通过屯田自给、文化整合等柔性手段维系统治,这种"因俗而治"的智慧,为后世边疆治理提供了重要启示。

从乌垒城到高昌郡,从军事堡垒到行政中枢,西域长史府与西域都护府的演进轨迹,勾勒出汉代治理西域的动态图景。二者虽职能各异,却共同构建起中原与西域的政治纽带、经济走廊与文化桥梁,为中华民族多元一体格局的形成奠定了历史基础。