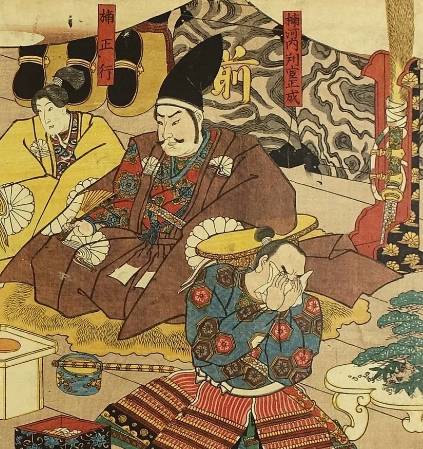

在日本历史的长河中,楠木正成(1294年?—1336年7月4日)以其忠诚、勇武与悲剧性结局,成为镰仓幕府末期至南北朝时期最具象征意义的人物之一。他的一生,既是日本武士道精神的具象化体现,也是皇权与幕府权力斗争的缩影,其形象在历史书写与时代需求中不断被重塑,最终定格为日本文化中“忠臣义士”的典范。

一、出身与崛起:从“恶党”到勤王先锋

楠木正成出生于河内国赤坂村(今大阪府南河内郡千早赤阪村),其家族属于地方豪族,与周边土豪联姻后形成新型武士团,因反抗幕府统治被称作“恶党”。这种出身使他在传统贵族眼中难登大雅之堂,却也赋予他灵活的战术思维与对民间疾苦的深刻理解。

1331年,后醍醐天皇发起“元弘之变”倒幕运动,楠木正成率700亲兵响应,成为勤王军的核心将领。他以千早城为据点,利用地形优势与幕府军展开游击战,甚至采用倾倒屎尿、投掷石块等非常规战术,以少胜多挫败敌军。此战不仅提振了倒幕势力士气,更使楠木正成名声大噪,被后世誉为“战略头脑与作战指挥才能兼备的军事家”,甚至有“中国的孔明,日本的楠木”之说。

二、倒幕功臣与建武新政的困境

1333年,镰仓幕府灭亡,后醍醐天皇推行“建武新政”,试图恢复天皇绝对权威。楠木正成因功被封为河内、摄津、和泉三国守护,并兼任记录所寄人等职,成为新政权的重要支柱。然而,新政偏袒公家势力、忽视武士利益,导致足利尊氏等武家首脑不满。1335年,足利尊氏在关东起义,楠木正成敏锐察觉危机,提出“放弃京都、诱敌深入”的战术,但遭公卿集团反对。尽管如此,他仍通过宇治桥阻击战、陆奥军回援等行动,一度迫使足利军败退九州。

这一时期的楠木正成,展现出超越武将的政治智慧。他反对将首功授予足利尊氏,认为“天下武士皆属尊氏”,暗示新政权需平衡武家与公家利益。然而,后醍醐天皇的固执使建武新政迅速崩坏,为南北朝分裂埋下伏笔。

三、凑川之战:忠诚的绝唱与悲剧的定格

1336年,足利尊氏卷土重来,楠木正成再次建议放弃京都,但遭天皇与公卿拒绝。在凑川之战中,他以700骑对抗足利军数万大军(一说2万),新田义贞的2万援军因距离过远未能及时支援。激战至黄昏,楠木军仅存73人,退守农家后与弟弟楠木正季互刺而死,临终前留下“七生报国”的誓言,成为日本文化中“忠臣死节”的经典意象。

楠木正成的悲剧,本质是皇权与武家矛盾的牺牲品。他虽竭力维护天皇统治,却无法调和公家与武家的利益冲突;他虽预见到足利尊氏的威胁,却无力改变天皇对军事策略的短视。这种忠诚与无力的矛盾,使其形象超越了单纯的历史人物,成为日本文化中“愚忠”与“武神”的复合体。

四、历史评价的嬗变:从“反贼”到军神

楠木正成的死后评价经历了剧烈波动。北朝曾将其定为“反贼”,但南朝著作如《太平记》以正面笔触描写其活跃,甚至借其口批评后醍醐天皇“缺德”导致人心离散。随着水户学尊皇思想的传播,楠木正成逐渐被神化为“军神”,明治维新后更被明治政府奉为“尊王”楷模,在东京皇居外苑树立铜像,其家纹“菊水”成为神风特攻队的标志。

这种评价的嬗变,反映了日本不同时代对“忠诚”的定义变化。江户时代,他成为水户学宣扬“尊王攘夷”的工具;明治时期,他被塑造为军国主义的精神符号;二战后,其形象虽褪去极端色彩,但仍作为“武士道典范”存在于日本文化中。