春秋末期的吴越争霸舞台上,一场持续二十余年的复仇史诗,因一个成语的诞生而成为中华民族的精神图腾。越王勾践以柴草为榻、以苦胆为镜的极端自砺行为,不仅改写了历史走向,更将“卧薪尝胆”锻造成激励后世的奋斗符号。

一、血火淬炼:从战败到为奴的至暗时刻

公元前494年的夫椒之战,彻底打破了越国“槜李之战”后的短暂平衡。面对吴王夫差倾全国之力的复仇之师,勾践在会稽山被围困四十余日,最终选择以“为奴三年”的屈辱条件换取越国存续。这段历史在《史记·越王勾践世家》中被浓缩为“越王勾践反国,乃苦身焦思”的转折点,而《吴越春秋》则以“目卧则攻之以蓼,足寒则渍之以水”的细节,揭示了勾践在吴国为奴期间,通过极端方式保持清醒的生存智慧。

在吴国为奴的三年间,勾践经历了从越王到马夫的身份坠落。他每日为夫差驾车养马,甚至在夫差患病时亲尝其粪便以表忠心。这种近乎自虐的表演艺术,实则是勾践对人性弱点的精准把控——通过满足夫差的掌控欲,最终赢得回归故土的机会。这段经历为后世提供了“忍辱负重”的经典范式,其核心在于将个人尊严转化为战略工具的权谋智慧。

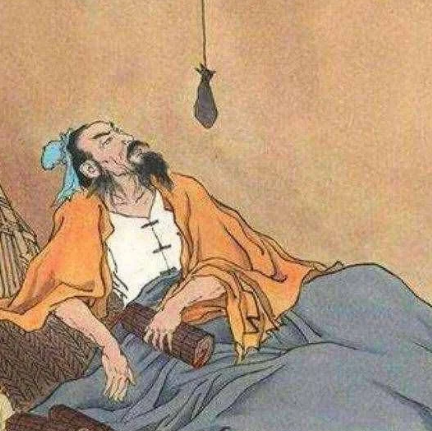

二、自我重塑:柴草与苦胆构建的精神道场

公元前490年归国后,勾践在会稽山麓建造的“苦身堂”,成为中华民族最早的“励志道场”。据《史记》记载,他在“置胆于坐”的同时,更将寝具从锦衾玉榻换成柴草堆,这种物质层面的降维,实则是通过环境重塑实现精神觉醒。现代心理学研究表明,持续的感官刺激能强化记忆编码,勾践每日卧薪时柴刺入背的痛感,与尝胆时胆汁的苦涩,共同构建起抵御安逸侵蚀的心理防线。

在制度层面,勾践推行“十年生聚,十年教训”的国策:与百姓同耕共织,亲自下田扶犁;设立“美人宫”训练间谍,却令妻子率先参与纺织;甚至在宫中悬挂苦胆时,让士兵每日叩问“忘耻乎?”。这种全民参与的复仇动员,使越国在二十年间实现从“兵败于夫椒”到“兵至于姑苏”的惊天逆转。考古发现的越国青铜剑,其剑格处的蛇纹装饰,正是这种全民皆兵精神的物化呈现。

三、精神升华:从复仇工具到文化基因

当勾践在公元前473年攻破姑苏城时,这场持续二十二年的复仇行动已超越简单的王朝更迭。夫差临终前“吾悔不用子胥之言”的悲叹,与勾践“可与共患难,不可与共乐”的治国反思,共同揭示出权力游戏的残酷本质。但历史更铭记的是,这场战争催生出中华民族首个具有现代意义的奋斗哲学——将个人屈辱转化为集体动能的转化机制。

“卧薪尝胆”在后世演变为多重文化符号:北宋苏轼在《拟孙权答曹操书》中首次将“卧薪”与“尝胆”并提,完成成语的最终定型;明代王阳明在龙场驿悟道时,曾以“卧薪尝胆”自勉,赋予其心学实践的色彩;近代以来,从梁启超的《少年中国说》到方志敏的《可爱的中国》,无数仁人志士将其作为民族复兴的精神图腾。这种文化基因的传承,在当代演变为“幸福都是奋斗出来的”时代强音。

四、永恒启示:超越时空的精神对话

在浙江绍兴的勾践祠内,那口相传为勾践所尝的苦胆井依然清冽。当代学者通过水质分析发现,井水中苦味物质的含量远超普通水源,这或许是个有趣的巧合,却印证着历史记忆的顽强生命力。当我们在职场竞争中遭遇挫折,或在学业道路上感到迷茫时,勾践在柴草堆上辗转反侧的身影,依然能提供跨越两千五百年的精神共振。

这个典故最深刻的启示,在于揭示了人类精神的无限弹性。正如尼采所言“杀不死我的终将使我强大”,勾践将亡国之痛转化为复国动能的实践,证明了困境本身即是成长的催化剂。在杭州亚运会场馆设计中,主火炬台以“薪胆”为造型,正是对这种奋斗精神的当代诠释——当现代科技与古老智慧相遇,传统典故依然能迸发出震撼人心的力量。