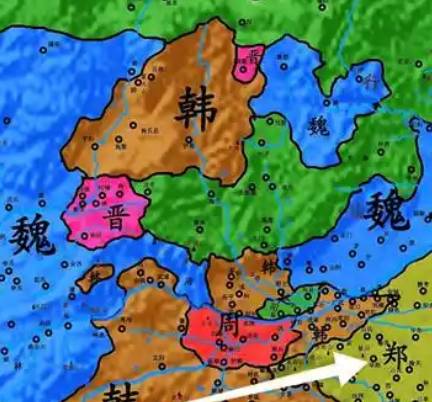

公元前375年,韩国铁骑踏破新郑城门,标志着春秋时期首个称霸中原的强国郑国彻底覆灭。这场持续近半个世纪的灭国之战,不仅是战国七雄格局形成的关键转折,更揭示了地缘政治与战略耐心的残酷博弈。

一、郑国兴衰:从春秋霸主到战国困兽

郑国始于周宣王二十二年(前806年),初封于陕西华县,后东迁至河南新郑。郑庄公在位期间,凭借“周郑交质”“繻葛之战”等事件,确立了春秋初年的霸主地位。其治下的郑国“重农兴商”,经济繁荣,成为中原交通枢纽。

然而,郑庄公死后,郑国陷入长达二十余年的内乱。从郑厉公复位到郑穆公“七穆执政”,权臣专权与君位争夺消耗了国力。齐桓公称霸后,郑国逐渐沦为大国博弈的棋子,其“楚强依楚、晋强靠晋”的摇摆政策,虽短暂维持生存,却彻底断送了发展机遇。

二、韩国灭郑:五十年战略布局的终章

韩国的灭郑计划始于韩康子时期(前423年)。当时韩相段规建议占据成皋(今河南荥阳),为日后攻郑奠定基础。此后四代君主持续推进:

韩武子、韩景侯阶段(前423年—前400年):两次迁都至宜阳、阳翟,将兵力集中在韩郑边境,形成军事威慑。期间虽攻占雍丘等战略要地,但因郑国反扑未能吞并。

韩烈侯、韩文侯阶段(前400年—前375年):改硬刚为蚕食,通过外交手段瓦解郑国联盟。例如趁郑国与魏国结盟时,暗中联络楚国,在负黍(今河南登封)制造叛乱,逐步削弱郑国防御。

公元前375年,魏国进攻楚国榆关,韩国抓住郑国疏于防范的时机,发动总攻。郑康公被俘,郑国灭亡,其领土成为韩国扩张中原的跳板。

三、灭郑策略:多维博弈的胜利

韩国的成功源于三重战略:

地缘卡位:占据成皋后,韩国掌控了洛阳盆地与南阳盆地的咽喉,使郑国失去战略纵深。

外交分化:利用郑国与魏国的盟友关系,在魏楚战争期间发动突袭,使郑国陷入孤立。

心理战术:韩哀侯通过“四国会盟”麻痹郑康公,使其放松警惕,最终实现闪电战突袭。

反观郑国,其灭亡的深层原因在于:

内乱频发:郑穆公后的“七穆执政”导致政局动荡,削弱了国家凝聚力。

外交失策:频繁背叛盟友的行为(如叛韩投魏),使其失去国际信任。

战略保守:满足于“四战之地”的生存哲学,未能突破地理限制向外扩张。

四、历史回响:灭郑对战国格局的影响

郑国灭亡后,韩国迁都新郑,获得中原核心地带。这一举措虽未能改变韩国“七雄最弱”的地位,却为其变法图强提供了契机。郑国人申不害在韩国推行“术治”改革,通过强化君主集权提升行政效率,使韩国短暂摆脱受欺凌的局面。

然而,地缘劣势最终限制了韩国的发展。马陵之战(前342年)中,韩国因国力衰微被魏国击败,成为战国七雄中首个被秦国吞并的国家。郑国的覆灭,不仅终结了一个春秋霸主的传奇,更成为战国时代弱肉强食法则的注脚。

结语:历史周期律下的生存法则

郑国的兴衰史,是地缘政治与战略决策的教科书。其从称霸中原到被韩国吞并的历程,揭示了三个核心规律:

内政稳定是立国之本:郑国长期内乱导致国力耗散,为外敌入侵埋下伏笔。

战略眼光决定国家命运:韩国五十年隐忍布局,终成灭郑之功,印证了“不谋万世者,不足谋一时”的古训。

外交信誉关乎国家存亡:郑国“墙头草”式外交,使其在大国博弈中失去生存空间。

当我们回望这段历史,看到的不仅是郑国的覆灭,更是一个文明在秩序崩塌时的挣扎与反思。郑国的悲剧,至今仍在提醒世人:在国家竞争中,实力与战略同样重要,而背信弃义终将自食恶果。