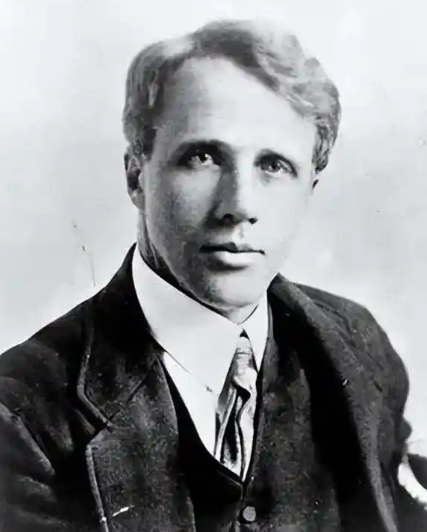

罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost,1874-1963)作为20世纪美国诗坛的标志性人物,以四获普利策诗歌奖的成就与T.S.艾略特并称“美国现代诗歌两大中心”。他的创作扎根于新英格兰乡村生活,以质朴语言包裹深刻哲思,在《未选择的路》《雪夜林边小驻》《火与冰》等代表作中,构建起一座连接自然意象与人性洞察的诗歌桥梁。

一、《未选择的路》:人生抉择的永恒隐喻

这首创作于1915年的抒情诗,以“林中岔路”的意象成为全球读者最熟悉的诗歌之一。诗中,叙述者面对两条“同样铺满落叶”的小径,最终选择“人迹更少的一条”,却在结尾发出“我将轻声叹息将往事回顾”的感慨。弗罗斯特通过这一场景,揭示了人生选择的不可逆性与宿命感——看似自由的抉择背后,实则是命运轨迹的悄然定格。

该诗的创作灵感源于弗罗斯特与好友爱德华·托马斯的乡间漫步。托马斯常因选择不同路线而懊悔,弗罗斯特便将这种普遍心理升华为哲学命题。其语言简洁如白描,却通过“黄色树林”“落叶层”等意象,赋予选择以视觉重量。诗集《山间》收录此作后,迅速成为美国高中教材必选篇目,其影响力超越文学范畴,成为探讨人生路径的经典文化符号。

二、《雪夜林边小驻》:自然之美与责任之重的张力

1923年发表于《新罕布什尔》诗集的《雪夜林边小驻》,以十六行工整韵律描绘了雪夜驻足的瞬间。诗人通过“马儿摇响颈铃”“树林静谧如暗夜”等细节,构建出超现实的静谧之境。然而,这种沉醉被“还有多少路要赶/才能安睡”的追问打破,揭示出人类永远无法彻底逃离现实责任的生存困境。

博尔赫斯曾解读此诗为“生命旅程与终极归宿的双重隐喻”:雪林象征死亡诱惑,而“村舍灯火”则代表人间责任。弗罗斯特采用传统四音步抑扬格,使语言如雪粒般轻盈却暗藏重量。该诗在1961年肯尼迪总统就职典礼上被朗诵,其“在诱惑与责任间保持平衡”的主题,恰好呼应了冷战初期美国的国家精神。

三、《火与冰》:文明毁灭的二元辩证

创作于1920年的《火与冰》,以九行短诗探讨世界终结的可能性。弗罗斯特将“火”定义为欲望的炽烈,“冰”象征仇恨的冷酷,通过“有些人倾向火/有些人倾向冰”的对比,揭示人性中毁灭性力量的双重性。这种构思源于诗人对一战后欧洲文明的反思——当科技加速欲望膨胀,仇恨却以更隐蔽的方式侵蚀人性。

该诗采用ABAABCBCB的复杂韵式,在简洁语言中制造出音韵的回旋感。1967年,此诗被选入苏珊·艾罗依·辛顿的小说《局外人》,成为青少年反抗精神的象征;1999年,朋克乐队“New Found Glory”以诗名为专辑名,赋予其反叛亚文化的新的解读。

四、创作方法论:传统形式与现代哲思的融合

弗罗斯特的诗歌成就,源于其对传统形式的革新运用。他坚持“用旧形式表达新内容”,在《补墙》中通过邻里对话的戏剧独白,将“墙”的物理存在转化为人际关系的象征;在《美景易逝》里,以“绿叶变金”的自然循环,暗喻青春与文明的易朽性。这种创作理念,使其作品既保持了19世纪浪漫主义的抒情性,又蕴含20世纪现代主义的哲思深度。

其语言风格被称为“带着新英格兰口音的哲学”。在《雇工之死》中,农夫与帮工的死亡对话,用日常口语传递出存在主义的孤独;而《指令》中“带我来这里的水”等意象,则将超验主义自然观转化为精神救赎的隐喻。这种雅俗共赏的特质,使他的读者群横跨学术界与大众文化领域。

五、文化影响:从乡村牧场到全球精神图景

弗罗斯特的诗歌遗产远超文学范畴。1943年,他的《一棵作证的树》因“以树木生长隐喻民主精神”获普利策奖;1962年出版的《林间空地》,被评论家称为“美国精神的白皮书”。在中国,2017年电视剧《那年花开月正圆》直接采用《美景易逝》原题作为英文名,引发跨文化传播讨论;其诗句“金子般的事物无法久留”更成为流行文化中感叹美好易逝的经典引用。

从新英格兰的雪林到全球读者的书页,罗伯特·弗罗斯特用诗歌证明:最深刻的哲思往往藏于最朴素的意象之中。当现代人站在“数字化岔路”上迷茫时,那些关于选择、责任与毁灭的古老叩问,依然在弗罗斯特的诗句中回响。