在中国历史与文学的交织中,"水镜先生"这一称号如同一面明镜,既映照出东汉末年名士司马徽的智慧光芒,也折射出三国文化中"伯乐识才"的永恒主题。这位被后世誉为"人鉴"的隐士,其本名、字号与称号的关联,构成了一段跨越时空的文化密码。

一、本名与字号:司马徽的学术身份

"水镜先生"本名司马徽,字德操,颍川阳翟(今河南禹州)人。据《三国志》记载,他生于东汉末年动荡之际,约卒于公元208年,一生跨越了黄巾起义、董卓之乱与三国鼎立的前夜。作为当时著名的隐士,司马徽精通奇门遁甲、兵法韬略与古文经学,其学术造诣在荆襄名士圈中享有盛誉。

司马徽的学术身份与其字号"德操"形成呼应。《世说新语》记载,他为人清雅,虽学识广博却从不炫耀,常以"吾子慎之"劝诫弟子,这种克己复礼的品格与"德操"二字高度契合。在颍川战乱频繁的背景下,他选择避居襄阳,与庞德公、黄承彦等名士结交,形成了荆襄学派的核心圈层。

二、称号溯源:"水镜"背后的哲学隐喻

"水镜先生"这一称号的诞生,与襄阳名士庞德公的推崇密不可分。庞德公与司马徽相交甚笃,常以"水镜"喻其品格——"水"象征淡泊名利、随遇而安的处世态度;"镜"则暗喻明察秋毫、洞悉世事的智慧。庞德公曾评价:"司马德操,水镜之才也,观天下如观掌中纹。"这一比喻既是对司马徽人格的赞美,也是对其识人之明的肯定。

司马徽的"水镜"之称,在荆襄地区迅速流传。他居住的南漳水镜庄(今湖北襄阳南漳县),至今仍保留着荐贤堂、司马徽墓等历史遗迹。明代文人李梦阳在《水镜庄赋》中写道:"水镜照人,清浊自辨;先生鉴世,贤愚毕现。"这一称号逐渐超越个人,成为东汉末年隐士文化中"清流"精神的象征。

三、历史功绩:荐才改写三国格局

司马徽的真正历史价值,在于他以"伯乐"身份推动了三国人才的流动。建安十二年(207年),刘备三顾茅庐前,曾于襄阳偶遇司马徽。据《三国志·诸葛亮传》记载,司马徽向刘备直言:"儒生俗士,岂识时务?识时务者在乎俊杰。此间自有伏龙、凤雏。"并明确指出"伏龙"即诸葛亮,"凤雏"乃庞统。

这一推荐彻底改变了刘备集团的命运。诸葛亮出山后,以《隆中对》为战略蓝图,助刘备建立蜀汉政权;庞统则成为入川作战的关键谋士,虽早逝于落凤坡,但其"连环计"在赤壁之战中发挥重要作用。司马徽的识人之明,不仅体现在对诸葛亮、庞统的精准判断,更在于他洞悉了"人才流动决定政治格局"的历史规律。

四、文化符号:从历史人物到精神图腾

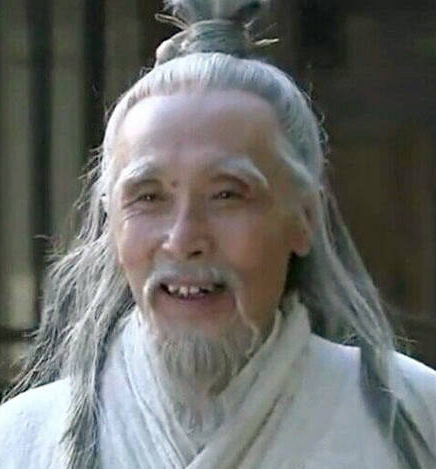

在后世文化中,司马徽的"水镜"形象被不断神化。94版电视剧《三国演义》中,他以仙风道骨的形象登场,一句"卧龙、凤雏,二人得一可安天下"成为经典台词;元代杂剧《庞德公水镜庄》则将其塑造为"隐士中的智者",通过与刘备的对话展现其超脱世俗的智慧。

更值得关注的是,"水镜先生"逐渐演变为一种文化符号。明代小说《东周列国志》中,作者借司马徽之口评价春秋人物,暗示其"鉴古知今"的能力;现代企业管理中,"水镜效应"被用来比喻人才选拔中的精准洞察力。这种跨时代的文化影响,证明司马徽的智慧已超越历史局限,成为中华民族"知人善任"精神的象征。