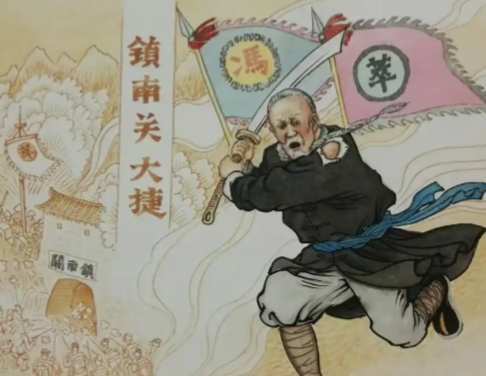

1885年3月23日,广西凭祥友谊关(旧称镇南关)外,硝烟弥漫,喊杀震天。一位年近七旬的老将手持长矛,跃出战壕,身后是如潮水般涌出的清军将士。这场震惊中外的“镇南关大捷”,不仅粉碎了法国侵略者“三个月灭亡中国”的狂妄计划,更让一位老将的名字永远镌刻在中华民族的抗争史上——他就是冯子材。

一、危局中的临危受命

19世纪80年代,法国殖民者将侵略矛头指向中国西南边疆。1884年8月,法军攻占台湾基隆炮台,随后袭击福建水师,并不断向中越边境推进。1885年2月,法军攻陷战略要地谅山,广西巡抚潘鼎新弃城而逃,镇南关失守。法军炸毁关楼,在废墟上立起木柱,用中文书写“广西的门户已不复存在”,肆意挑衅。

此时,清廷内部主战派与主和派争执不下,但边疆危局已不容拖延。两广总督张之洞力荐年近七旬的冯子材出山。这位曾参与镇压太平天国、贵州苗民起义的老将,虽已解甲归田,却在国家危亡之际毅然挺身而出。他自募“萃军”,招募各族子弟,率部奔赴前线,被推举为前敌主帅。

二、以弱胜强的军事奇迹

冯子材深知,面对装备精良的法军,正面硬拼无异于以卵击石。他利用镇南关内关前隘的险要地形,构筑起一道横跨东西两岭的土石长墙,墙外挖深壕、布梅花坑,并在两翼山岭修筑炮台。同时,他整顿溃军,严明军纪,将各路将领团结在抗敌旗帜下,形成统一指挥体系。

1885年3月23日,法军统帅尼格里率2000余兵力分三路进攻。法军先以炮火轰击长墙,随后步兵发起冲锋。关键时刻,冯子材振臂高呼:“法军再入关,何颜见粤民!”他身着短衣草鞋,手持长矛,带头跃出长墙,与法军展开肉搏。其子冯相荣、冯相华紧随其后,清军将士受此鼓舞,奋勇杀敌。越南义勇军也加入战斗,从侧翼包抄法军。激战两日后,法军全线崩溃,尼格里身受重伤,清军乘胜追击,收复谅山、文渊等地,取得“镇南关—谅山大捷”。

三、老将的智慧与胆魄

冯子材的胜利,绝非偶然。他深谙“以己之长攻彼之短”之道:

地形利用:关前隘长墙与堑壕构成立体防御体系,有效抵消法军炮火优势;

心理战术:通过“抬棺出征”、与子同袍等举动,激发将士同仇敌忾的士气;

灵活指挥:夜袭文渊、主动出击,打乱法军部署,使其陷入被动;

民族团结:联合壮族青年蒙大等边民,动员越南义勇军,形成全民抗战局面。

此外,冯子材治军严明,赏罚分明。他从不克扣军饷,与士兵同甘共苦,甚至亲自监督发饷,确保每一分钱落到实处。这种作风赢得了将士的衷心拥戴,也为胜利奠定了基础。

四、历史回响:民族精神的丰碑

镇南关大捷的消息传至巴黎,引发法国政坛地震。茹费里内阁因战争失败倒台,巴黎股市暴跌,民众举行反战示威。而在中国,这场胜利极大振奋了民族精神,证明了“外国人不可战胜”的神话终可打破。

然而,清廷却因“避战求和”的国策,在胜利后迅速与法国签订《中法新约》,放弃对越南的宗主权。冯子材闻讯痛心疾首,却无力回天。尽管如此,他的抗争精神已成为中华民族不屈的象征。