在中国文学史上,“初唐四杰”作为唐代文学转型的关键符号,其称谓的诞生与传播历经了复杂的文化建构过程。从唐初文人的自我认同到后世史家的权威定论,这一组合的最终确立凝聚了时代审美变迁与文学批评的智慧。

一、称谓溯源:从“四才子”到“四杰”的文本嬗变

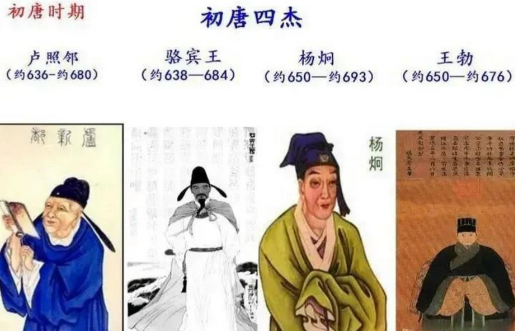

“初唐四杰”的集体称谓并非一蹴而就,其形成过程折射出唐代文学批评的演进轨迹。现存最早的相关记载出自唐中宗时期郗云卿所撰《骆宾王文集序》,文中明确提及骆宾王“与卢照邻、杨炯、王勃文词齐名,海内称焉,号为四杰,亦云卢骆杨王四才子”。这段文字揭示了两个关键信息:其一,四杰的组合在武则天时代已具社会共识;其二,“四杰”与“四才子”两种称谓并行存在,反映时人对这一群体的多元认知。

唐代史家宋之问在《祭杜学士审言文》中首次以“王杨卢骆”的次序排列四人,这一排序被《旧唐书·裴行俭传》沿用,成为后世引用最广的版本。值得注意的是,同时代的张说在《赠太尉裴公神道碑》中却将骆宾王置于首位,形成“骆卢王杨”的排列。这种名次争议恰恰印证了四杰评价的开放性——其文学地位尚未被完全固化,不同评价者根据个人标准进行排序。

二、杜甫的文学仲裁:从“当时体”到“万古流”的经典化

真正赋予“初唐四杰”历史意义的,是杜甫的《戏为六绝句》。这首创作于广德二年(764年)的论诗组诗,以“王杨卢骆当时体,轻薄为文哂未休”开篇,既承认四杰作品保留六朝余韵的现实,又以“不废江河万古流”的断语,将其置于文学史长河中进行价值重估。杜甫的评判具有三重意义:

历史定位:将四杰从“当时体”的局限中解放,赋予其超越时代的文学价值;

批评范式:建立“轻薄为文”与“江河万古”的二元对立,为后世评价初唐文学提供理论框架;

传播效应:借助杜甫的诗坛权威,使“王杨卢骆”的排序成为主流认知,宋元以降的文学史著作均沿袭此说。

杜甫的介入,使四杰评价从文人圈层的争议上升为文学史命题。正如闻一多所言:“四杰是唐诗开创期中负起了时代使命的键锁人物”,杜甫的仲裁恰恰完成了这把“键锁”的铸造。

三、四杰的自我认同:从“愧耻之辩”到群体自觉

尽管后世赋予四杰集体荣誉,但当事人对此存在复杂心态。杨炯在《王勃集序》中虽承认“海内称为王杨卢骆”,却私下表示“愧在卢前,耻居王后”。这种矛盾心理折射出两个现实:

文学竞争:四杰作为同时代文人,存在诗文风格的比较与位次之争;

群体认同:杨炯最终接受集体称谓,并在《已子安集序》中称赞卢照邻为“人间才杰”,显示其对群体价值的认可。

这种自我认同的转变,在四杰的创作实践中得到印证。王勃在《上吏部裴侍郎启》中主张“壮而不虚,刚而能润”,卢照邻《与洛州诸生书》批判“龙朔文场变体”,均体现出对文学革新的群体自觉。他们以诗文为武器,共同对抗上官仪“婉媚工整”的宫廷诗风,完成了从个体创作到文学运动的升华。

四、历史回响:从“轻薄为文”到“文学正统”

四杰评价的变迁史,本质是一部唐代文学审美转型史。初唐时期,他们的作品因“词采赡富而未脱绮艳”遭受非议;中唐以后,随着韩愈古文运动的兴起,四杰的革新精神被重新发现;至宋代,欧阳修在《新唐书》中明确将四杰列入《文艺传》,确立其文学正统地位。

这种评价逆转印证了陆时雍的论断:“调入初唐,时带六朝锦色”。四杰的价值不在于彻底摒弃六朝文风,而在于以“骨气端翔”的新体式,为唐诗的“声律风骨兼备”开辟道路。正如王勃《滕王阁序》中“落霞与孤鹜齐飞”的意象,既保留了骈文的工整美,又注入了山水诗的浑融意境,这种“旧瓶装新酒”的创新,正是其被后世推崇的关键。