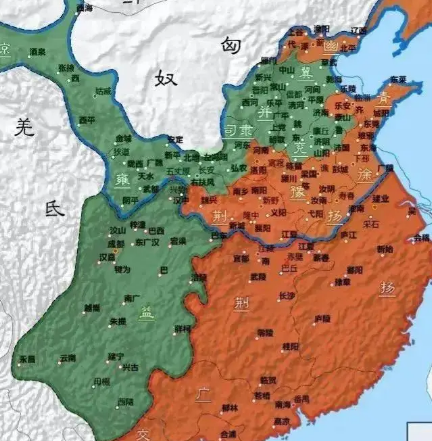

三国鼎立格局形成后,东吴与曹魏在江淮流域展开长达六十余年的军事对抗。据《三国志》《资治通鉴》等史料记载,东吴对曹魏发动的较大规模战役达二十余次,其中六次合肥之战、石亭之战、东兴之战等标志性战役,不仅改写了双方战略态势,更深刻影响了三国历史走向。

一、合肥攻坚战:六次征伐的困局密码

自公元208年至253年,东吴六次围攻合肥,形成三国时期持续时间最长、烈度最高的军事对抗。首次合肥之战(208年)发生于赤壁战后,孙权趁曹操北撤之机率十万大军攻城,却因城防坚固无功而返。第二次合肥之战(215年)成为经典战例,张辽以八百死士突袭吴军大营,造成"孙十万"溃败的惨剧,此役诞生"张辽止啼"的典故,更暴露东吴水军陆战能力的短板。

第四次合肥之战(233年)凸显战略误判,孙权因辽东公孙渊叛魏而迁怒合肥,在无充分准备情况下发动进攻,结果再次败北。第五次合肥之战(234年)虽得诸葛亮北伐牵制之利,但司马懿采取"坚壁清野"策略,使吴军久攻不下。最终战(253年)诸葛恪率二十万大军围城,却因粮草不济被迫撤军,此役魏军反攻造成吴军重大伤亡,直接导致诸葛恪失势被杀。

六次征伐折射出地理劣势:合肥作为曹魏淮南军事重镇,依托寿春-合肥防线形成战略纵深,配合水网密布的地形,有效抵消了东吴水军优势。据《三国志·吴主传》统计,六次战役东吴累计投入兵力超八十万,却始终未能突破这道"淮南铁闸"。

二、石亭破局战:江淮战场的转折点

公元228年的石亭之战打破魏吴攻守平衡。东吴鄱阳太守周鲂上演"苦肉计",以断发代首骗取曹休信任,诱使魏国十万大军深入皖西山地。陆逊统率三路伏兵,在石亭峡谷展开围歼战,斩俘魏军万余,缴获军资无数。此役创造三国时期以少胜多的经典战例,曹休因战败羞愤而死,魏国二十年未敢大举伐吴。

战略层面,石亭之战实现三大突破:其一,摧毁曹魏江淮主力,动摇其战略自信;其二,巩固东吴对长江中下游的控制权;其三,为孙权称帝奠定军事基础。正如《三国志·陆逊传》评价:"石亭之捷,威震华夏,权遂登极。"此战更促成吴蜀重新结盟,形成对曹魏的战略包围。

三、东兴雪夜战:寒冬里的逆袭奇迹

公元252年的东兴之战堪称三国冷兵器时代的战术巅峰。魏国司马师发动三路伐吴,其中司马昭率七万大军直扑东兴堤。时值寒冬,东吴太傅诸葛恪抓住魏军疏于戒备的战机,命丁奉率三千"敢死队"乘北风疾行,在雪夜发起突袭。

丁奉部脱去铠甲轻装上阵,以短兵近战突破魏军防线。此战创造三个军事奇迹:一是三千人击败七万大军,二是利用严寒天气实施突袭,三是通过拆毁东兴桥截断敌军退路。司马昭因战败被削去侯爵,而诸葛恪威望达到顶点。此役证明,在特定条件下,东吴陆军完全具备与曹魏精锐对抗的能力。

四、战略攻守的深层逻辑

东吴持续伐魏的军事行动,本质是地缘政治的必然选择。从国土结构看,东吴占据长江中下游平原,但缺乏战略纵深,必须通过北伐拓展生存空间。从军事传统看,孙氏政权以江东豪族为基础,需要通过对外战争维持武人集团凝聚力。从战略时机把握,东吴常选择曹魏与蜀汉交战时发动突袭,形成"东西互援"的战术配合。

然而,综合国力的差距最终决定战争走向。曹魏控制中原九州之地,人口达443万,常备军四十万;东吴人口仅230万,军队规模长期维持在二十万左右。这种悬殊差距使得东吴难以将战术胜利转化为战略优势,正如《晋书·宣帝纪》所言:"吴人轻锐,难与争锋,但当固守以待其弊。"

五、历史回响中的战略启示

东吴伐魏的百年征程,为后世留下深刻启示:其一,地理因素决定战争形态,江淮水网既成就东吴水军,也限制其陆战发挥;其二,战术创新可弥补实力差距,石亭之战的诈降计、东兴之战的雪夜突袭,均展现军事智慧的光芒;其三,战略耐心比战术冒险更重要,东吴多次因急功近利导致败局,而曹魏的"以守待变"策略更显老辣。