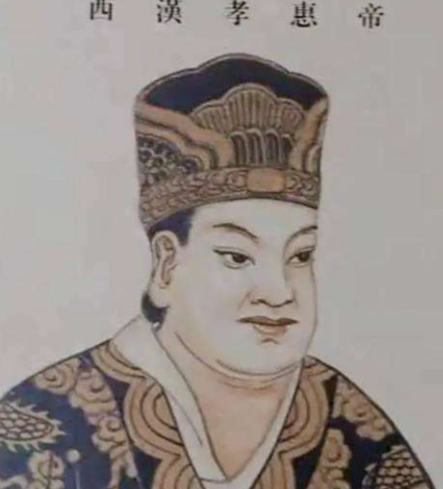

汉惠帝刘盈作为西汉第二位皇帝,其短暂的一生笼罩在母亲吕后的阴影之下,而关于他儿子的数量与命运,更成为后世史家争论的焦点。根据《史记》《汉书》等正史记载,结合出土文献与学术考证,刘盈共有六子,但他们的命运无一例外地被卷入皇权斗争的漩涡,最终全部死于非命。这一悲剧不仅揭示了西汉初期政治的残酷性,更折射出皇位继承制度背后的权力逻辑。

一、六子之名:史书记载与身份之谜

刘盈的六个儿子分别为:前少帝刘恭、淮阳王刘强、常山王刘不疑、后少帝刘弘(原名刘山)、轵侯刘朝、壶关侯刘武(后改封淮阳王)。这一名单在《史记·吕太后本纪》《汉书·高后纪》中均有明确记载,但关于他们的生母,史书却集体失语。现代学者推测,这些孩子可能均为刘盈与宫女所生,而非皇后张嫣。张嫣是刘盈的外甥女(吕后之女鲁元公主之女),这段有悖人伦的婚姻导致刘盈始终拒绝与张嫣同房,吕后遂将刘盈与宫女之子谎称为张嫣所生,以巩固外戚势力。

这种“借腹生子”的操作在刘恭身上得到印证。刘恭生母被吕后鸩杀,其身份被伪造为张嫣之子。前188年刘盈驾崩后,年仅数岁的刘恭被立为帝(前少帝),但当他得知生母被害的真相后,口出“长大后复仇”之言,遂被吕后幽禁至死。这一事件暴露了吕后对皇位继承的绝对控制,也预示了刘盈其他子嗣的悲惨结局。

二、权力真空:吕后时代的傀儡皇帝

刘盈去世时年仅23岁,其六子均年幼无知。吕后通过临朝称制掌握实权,先后立刘恭、刘弘为帝(后少帝),但二人不过是吕后操控的傀儡。刘弘的命运更具代表性:他原为襄城侯,前184年因刘恭被废而继位,娶吕禄之女为皇后,完全成为吕氏家族的政治工具。前180年吕后去世后,周勃、陈平等功臣集团发动“诛吕政变”,以“刘弘非刘盈亲生”为由将其废黜,随后连夜将其与三个弟弟(刘朝、刘武、另一子刘太)斩杀于府邸。这一指控虽缺乏实证,却成为功臣集团否定刘盈一脉合法性、迎立代王刘恒(汉文帝)的政治借口。

淮阳王刘强与常山王刘不疑的死亡则更为蹊跷。二人分别于前187年、前186年被封王,但均在一年内离奇去世,死因不明。有学者推测,他们的早逝可能与吕后清除潜在威胁有关——作为刘盈仅存的年长子嗣,他们的存在可能对吕后的权力构成潜在挑战。

三、血色清算:功臣集团的权力博弈

刘盈六子的覆灭,本质上是西汉初期政治势力博弈的结果。吕后去世后,功臣集团与刘氏宗亲联合铲除吕氏势力,但如何处理刘盈的子嗣成为难题。若承认其继承权,则吕后势力可能借尸还魂;若彻底否定,则需找到合法替代者。最终,功臣集团选择代王刘恒,理由有三:

血缘合法性:刘恒是刘邦第四子,且为在世最年长者,符合“兄终弟及”的宗法原则;

政治安全性:刘恒母族薄氏势力薄弱,其本人以“宽厚”著称,便于功臣集团控制;

地缘优势:刘恒封地代国远离政治中心,未参与诛吕政变,减少了权力交接的阻力。

相比之下,刘盈的六子因“吕后血脉”成为政治污点。功臣集团宣称他们“非刘氏亲生”,实则通过否定血缘来摧毁其继承权。这种指控虽荒诞,却有效掩盖了权力争夺的残酷本质——在绝对权力面前,亲情与伦理不过是可被利用的工具。

四、历史回响:皇位继承的残酷法则

刘盈六子的悲剧,揭示了中国古代皇权继承的三大法则:

血脉脆弱性:即使贵为皇子,若缺乏实力支撑,仍可能成为权力祭坛上的牺牲品;

合法性重构:新政权常通过否定旧统治者的合法性来巩固自身地位,如功臣集团对刘盈子嗣的“非亲生”指控;

权力平衡术:迎立弱主(如刘恒)是功臣集团维持自身利益的策略,这种平衡往往以牺牲皇室血脉为代价。

汉文帝刘恒的登基,看似是功臣集团的“最优选择”,实则开启了西汉“文景之治”的盛世。但这一繁荣背后,是刘盈六子冰冷的尸骨与未央宫深处未干的血痕。权力斗争的残酷性在此尽显无遗:在绝对的权力面前,亲缘、伦理甚至生命,都不过是浮云。