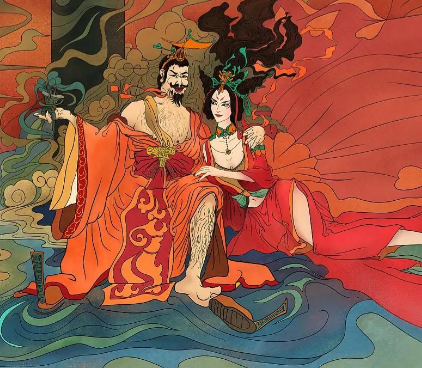

在商周交替的迷雾中,妲己与纣王的形象被后世层层涂抹:一个是“蛇蝎美人”的代名词,一个是“暴君”的典型符号。然而,剥离神话小说的夸张演绎与历史叙事的道德审判,这段关系背后的权力逻辑与人性真相,远比“真爱与否”的二元判断更为复杂。

一、权力博弈:战利品与征服者的关系本质

公元前1047年,商军攻破有苏氏部落,妲己作为“部落第一美人”被献入朝歌。这场政治献祭的背景,是商王帝辛(纣王)为巩固统治而发动的东夷战争。考古发现显示,商代晚期战争频繁,战俘与贡品是维持王权的重要资源。妲己的身份,本质上是战争胜利者的战利品——她既非《封神演义》中冀州侯之女,也非九尾狐化身,而是以“己姓苏氏”之名,成为商王后宫的符号化存在。

帝辛在位三十余年,征伐四方时已年逾六十。甲骨文记载,他晚年“疾首疾目”,可能患有眼疾与头痛,身体机能衰退显著。这样的统治者,对年轻貌美的妲己或许存在生理吸引,但更关键的是通过占有战利品彰显权力。妲己的“受宠”,实则是商王对征服成果的展示——正如他修建鹿台以“显功业”,收罗珍宝以“耀威武”,妲己的存在本身就是权力符号的延伸。

二、历史叙事:被建构的“祸水”形象

周武王在《牧誓》中批判纣王“惟妇言是用”,但全文未提妲己具体恶行。这种模糊指控,为后世史家提供了想象空间。西汉司马迁在《史记》中增添细节,称妲己“嬖于诸侯”,将商亡归因于“牝鸡司晨”;至东晋《列女传》,妲己已被塑造为“唆使炮烙、剖比干心”的恶魔。这种叙事演变,折射出古代男权社会对女性政治参与的恐惧——将王朝衰败归咎于“红颜祸水”,远比承认制度腐败与统治无能更易接受。

考古证据却揭示另一真相:帝辛在位期间,商朝已因连年战争与贵族内斗陷入危机。殷墟出土的甲骨卜辞显示,晚期祭祀频繁使用人牲,反映统治集团对神权控制的失控;而青铜器铭文中的“王作三师”记载,则暴露军事扩张导致的国力透支。妲己的“恶行”,实则是后世史家将商亡责任转嫁于女性的文学虚构。

三、人性维度:老年君主与年轻妃嫔的复杂互动

抛开政治符号的标签,妲己与纣王的互动仍可窥见人性温度。帝辛晚年面临多重危机:长子微子启因非嫡出被废,嫡子武庚年幼,朝中比干、箕子等宗室势力庞大。妲己作为无家族背景的战利品,其受宠可能包含帝辛对宗室制衡的考量——通过扶持弱势妃嫔,削弱贵族对继承权的干预。

而妲己的生存策略同样值得玩味。商代后宫实行“多妃制”,王后之下有“嫔”“妇”“媵”等多级妃嫔。作为战利品入宫的妲己,既无家族支持,也无子嗣依傍,其“狐媚惑主”的行为,更可能是弱势者在权力漩涡中的自保手段。周武王灭商后,将妲己赐予周公旦(而非处死),这一细节暗示她可能并未参与核心政治决策——若真为“祸国妖妃”,周室断无留其性命之理。

四、历史启示:超越“真爱”的权力关系审视

妲己与纣王的故事,本质是古代权力结构的微观缩影:老年君主通过占有年轻战利品彰显权威,弱势妃嫔借助君主宠爱寻求生存空间,后世史家则通过道德审判巩固男权叙事。这种复杂关系中,所谓“真爱”不过是权力游戏的附庸——帝辛需要妲己作为统治符号,妲己需要帝辛作为生存保障,两者的互动始终服务于权力逻辑,而非情感需求。