东汉建安十二年(207年)的隆中草庐,一场被后世传颂千年的君臣际会,在《三国志》中仅以“凡三往,乃见”六字轻描淡写,却在《三国演义》中被演绎为“三顾茅庐”的经典篇章。这场跨越二十年的历史争议,既关乎刘备求贤的诚意,也折射出史书与小说对历史事件的不同诠释。

一、正史记载:三次拜访的隐晦线索

《三国志·诸葛亮传》中,诸葛亮在《出师表》中明确提到:“先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事。”这一自述成为“三顾”说法的核心依据。陈寿作为蜀汉旧臣,其记载虽简略,但“凡三往,乃见”的表述,与诸葛亮《出师表》形成互证。

进一步分析历史背景:

刘备的迫切需求:此时刘备已47岁,依附刘表七年却无立足之地,急需战略人才。徐庶临别时力荐诸葛亮,称“此人可就见,不可屈致”,暗示诸葛亮对出山时机有严格考量。

诸葛亮的政治筹码:诸葛亮虽隐居隆中,却通过联姻荆州豪族(如岳父黄承彦与蔡氏集团的关系),构建起庞大的政治网络。他选择刘备而非曹操、孙权,正是看中其“汉室宗亲”的身份与未被开发的潜力。

三次拜访的合理性:前两次未遇可能因诸葛亮外出游学或考察刘备诚意,第三次“昼寝未醒”时刘备静候至其醒来,这一细节既体现诸葛亮对自身价值的自信,也符合汉代“三请三让”的礼制传统。

二、文学加工:从历史事件到文化符号

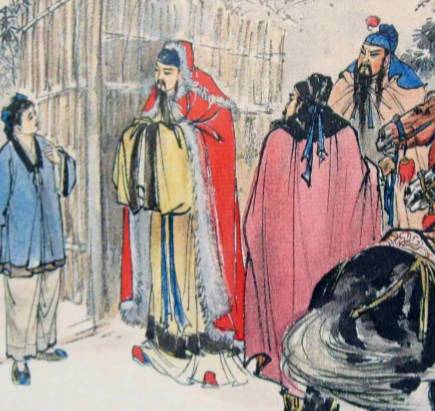

罗贯中在《三国演义》中,将“三顾茅庐”扩展为第37-38回的核心情节,通过以下手法强化戏剧性:

对比手法的运用:以张飞的暴躁(“量此村夫,何足大贤!”)反衬刘备的谦卑,以关羽的质疑(“兄长两次亲往拜谒,其礼太过矣”)烘托刘备的执着。

环境描写的象征:将隆中草庐描绘为“松篁交翠”的世外桃源,暗示诸葛亮超凡脱俗的智慧;第三次拜访时的“瑞雪霏霏”,则隐喻天命所归的吉兆。

战略对话的升华:将《隆中对》中“跨有荆益、联吴抗曹”的构想,转化为诸葛亮对天下形势的精准预言(“曹操势不及袁绍,而竟能克绍者,非惟天时,抑亦人谋也”),凸显其“未出茅庐已知三分天下”的先知形象。

这种文学加工虽偏离历史真实,却成功塑造了刘备“礼贤下士”的明君形象与诸葛亮“智绝天下”的谋士典范,使“三顾茅庐”成为中华民族求贤若渴的文化符号。

三、争议焦点:一次、两次还是三次?

后世学者对“三顾”的真实性提出质疑,主要基于以下论点:

《魏略》的替代说法:西晋史学家鱼豢在《魏略》中记载,是诸葛亮主动求见刘备,并提出“刘豫州野亡虏耳,一投足而今日称帝”的激进策略。但此说法与诸葛亮“谨慎”的性格不符,且《魏略》成书于曹魏立场,可能存在贬低蜀汉的倾向。

地理时间的矛盾:有学者指出,从新野到隆中约200里,三次往返需月余,与刘备“急求贤才”的处境矛盾。但考虑到古代交通条件与拜访间隔(如第一次与第二次间隔数月),此质疑缺乏说服力。

诸葛亮的社交网络:诸葛亮与荆州士族(如庞统、马良)的密切联系,使其无需通过“三顾”即可获得刘备关注。然而,这种观点忽略了诸葛亮对出山时机的审慎选择——他需要刘备展现足够的诚意与权力让渡。

综合来看,正史记载、地理环境与人物性格均支持“三次拜访”的真实性,而文学演绎则放大了这一事件的文化意义。

四、历史启示:诚意与价值的双向选择

“三顾茅庐”的本质,是一场跨越年龄与阶层的双向选择:

刘备的诚意:47岁的刘备以“卑辞厚礼”对待27岁的诸葛亮,不仅因急需谋士,更因认识到诸葛亮背后的荆州士族资源。这种“老带新”的合作模式,为蜀汉政权奠定了人才基础。

诸葛亮的远见:诸葛亮选择刘备而非曹操,既因曹操麾下谋士如云(如荀彧、郭嘉),难以施展才华;也因刘备“汉室宗亲”的身份更符合其“兴复汉室”的理想。

礼制与权谋的平衡:三次拜访的礼制程序,既符合汉代“三请三让”的君子之交,也为诸葛亮日后在蜀汉政权中“事必躬亲”的权威地位埋下伏笔。

结语:历史真实与文化记忆的共生