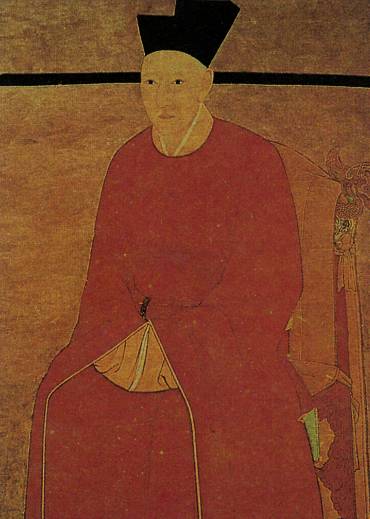

南宋绍兴三十二年(1162年),宋高宗赵构在位三十六年之际,突然宣布禅位给养子赵昚,自己退居德寿宫成为太上皇。这一决定不仅打破了南宋皇位传承的常规,更将赵昚——这位宋太祖赵匡胤的七世孙——推上了历史舞台。赵构为何放弃太宗一脉的众多后裔,转而选择血缘疏远的赵昚?这一选择背后,是多重历史因素交织的结果,既有个人命运的无奈,也有政治智慧的考量。

一、血缘断绝:无子之痛的现实困境

赵构的选择,首先源于其个人命运的悲剧性转折。靖康之变后,赵构作为宋徽宗唯一幸存的儿子,在应天府(今河南商丘)即位称帝,建立南宋。然而,他的独子赵旉在“苗刘兵变”中受惊夭折,年仅三岁。更致命的是,赵构在逃亡过程中因惊吓过度失去生育能力,彻底断绝了亲生子女继承皇位的可能。这一现实困境迫使赵构必须在宗室中寻找养子,以维系南宋政权的稳定。

尽管南宋境内仍有不少太宗一脉的后裔,如濮王赵允让的支系,但赵构与他们的血缘关系已相当疏远。更关键的是,靖康之变中,大量太宗子孙被金人掳掠北上,留在南方的宗室势力分散,难以形成统一的力量。相比之下,赵昚所在的赵匡胤一脉虽长期被打压,但因远离权力中心,反而避免了政治斗争的牵连,成为更“安全”的选择。

二、濮议之鉴:避免皇位争议的政治考量

赵构的决策还深受北宋“濮议事件”的影响。宋仁宗无子,传位给养子赵曙(宋英宗),但赵曙即位后坚持追封生父濮安懿王赵允让为皇帝,引发了长达十八个月的礼法争议。大臣们分为两派,一派认为赵曙应尊宋仁宗为“皇考”,另一派则支持追封生父。这场争论不仅消耗了朝廷精力,更暴露了养子继承皇位的潜在风险——若养子与生父宗族关系过于紧密,可能威胁到养父一脉的合法性。

赵构显然不愿重蹈覆辙。他选择赵昚,正是因为赵匡胤一脉自太宗继位后已衰落百年,缺乏政治根基。赵昚作为“落魄贵族”,对皇位来之不易的珍视远胜于对血缘的执着,这大大降低了其即位后引发类似争议的可能性。此外,赵昚的恭顺性格和广博学识也赢得了赵构的信任,他“读书强记,天资特异”,在宫中接受良好教育后,更展现出卓越的治国才能。

三、天命所归:舆论压力与历史正义的呼应

赵构的选择还受到当时舆论和历史传说的影响。北宋灭亡后,民间流传着“金太宗完颜晟酷似宋太祖赵匡胤”的说法,甚至有传言称赵匡胤托生完颜晟之身,以夺回被弟弟篡夺的江山。这种“天命轮回”的叙事在南宋社会广泛传播,对赵构构成了巨大的心理压力。尽管这一说法更可能是金国的心理战,但赵构不得不考虑其政治影响——若继续由太宗一脉继承皇位,可能被视为违背天意,加剧民心不稳。

与此同时,大臣们的上书也推动了赵构的决策。监察御史娄寅亮直言:“太祖以神武定天下,子孙不得享之,遭时多艰,零落可悯。”他建议赵构从太祖后裔中遴选贤德者继承皇位,以“上慰在天之灵,下系人心之望”。这一提议得到了宰相范宗尹、同知枢密院事李回等人的支持,最终促使赵构下定决心。

四、政治平衡:维护统治稳定的现实需要

从更深层的政治逻辑看,赵构的选择还体现了对权力平衡的精妙把控。北宋灭亡后,南宋政权面临内忧外患:外部有金国的军事威胁,内部有主战派与主和派的矛盾。赵构本人倾向求和,但若选择太宗一脉的宗室为继承人,可能因血缘关系过近而引发北伐迎回二帝的呼声,威胁其统治合法性。而赵昚作为太祖后裔,与北方被俘的宗室关系疏远,更易接受“偏安江南”的现实,从而维护南宋政权的稳定。

此外,赵构通过禅位给赵昚,还巧妙地转移了政治矛盾。他退居太上皇后,仍能以“顾问”身份影响朝政,同时避免了直接面对北伐等敏感问题。这种“退而不休”的策略,既保全了赵昚的权威,又确保了自己对政权的控制,体现了赵构作为政治家的老辣手腕。

五、历史回响:赵昚的治国成就与赵构的远见

赵构的选择最终被证明是正确的。赵昚即位后,迅速平反岳飞冤案,起用主战派人士,锐意收复中原;内政上整顿吏治,裁汰冗官,重视农业生产,百姓生活安康,史称“乾淳之治”。他尊崇儒学,倡导德治,以“孝”治天下,庙号“孝宗”,成为南宋最有作为的皇帝之一。

赵构的决策不仅为南宋赢得了近半个世纪的稳定,更通过归还皇位给太祖一脉,实现了历史正义的回归。这一选择超越了个人恩怨与血缘纷争,体现了对国家长远利益的考量。正如《宋史》所评:“高宗之得昚,犹天之有日,虽云偶然,实非偶然也。”