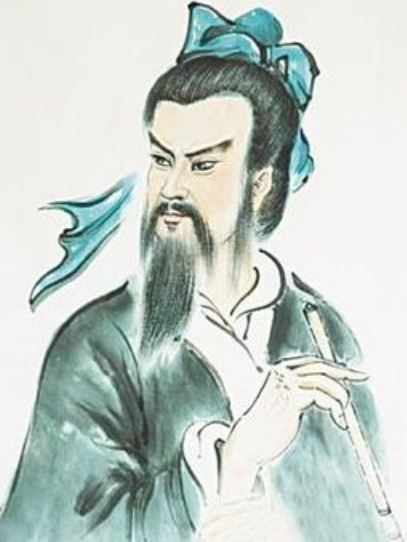

在元代文坛,马致远以“曲状元”之誉与关汉卿、白朴、郑光祖并称“元曲四大家”,其散曲《天净沙·秋思》被誉为“秋思之祖”,而更令后人津津乐道的是他“马神仙”的别号。这一称号既非偶然戏谑,亦非单纯赞誉其艺术成就,而是深刻折射出马致远从儒入道的思想蜕变、对全真教的信仰实践,以及元代文人精神困境的集体写照。

一、仕途失意与精神转向:从“佐国心”到“神仙梦”

马致远出身河北东光县马氏家族,青年时期怀抱“佐国心,拿云手”的政治抱负,曾向太子真金献诗求仕,却因真金早逝而仕途受阻。中年虽中进士,但官职低微且频繁调动,从江浙行省务官到大都工部主事,始终未能实现政治理想。二十年的宦海沉浮让他目睹官场黑暗,逐渐萌生退隐之念。他在散曲中自嘲“争如这做天子的官差不自由”,更以“和露摘黄花,带霜烹紫蟹”的隐逸生活为理想,这种从积极入世到消极避世的精神转向,成为其“神仙”称号的思想底色。

二、全真教信仰的文学投射:神仙道化剧的创作狂潮

元代全真教盛行,马致远深受其影响,将道教思想融入戏曲创作,形成独特的“神仙道化剧”流派。据统计,他现存6部杂剧中,4部直接以全真教故事为题材:

《吕洞宾三醉岳阳楼》:讲述吕洞宾度化柳树精与白梅花精成仙,宣扬“浮生若梦,功名虚妄”的教义;

《陈抟高卧》:塑造隐士陈抟拒绝赵匡胤征召、最终以仙术助其平定天下的形象,暗喻文人“用世”与“出世”的矛盾;

《马丹阳三度任风子》:通过全真教祖师马丹阳点化屠夫任风子的故事,批判世俗贪欲,倡导“一空人我是非”的解脱之道。

这些剧作中,神仙角色既是道教理想的化身,也是马致远自我精神的投射。他借剧中人之口感叹:“百年人光景皆虚幻”,将道教“清净无为”的哲学转化为对现实功名的彻底否定。元末明初贾仲明在挽词中称“万花丛中马神仙”,正是对其道教戏剧创作的高度概括。

三、艺术成就与时代精神的共鸣:文人群体的精神图腾

马致远被称为“马神仙”,不仅因其个人信仰,更源于其作品对元代文人精神困境的深刻回应。元代科举长期停废,汉族文人仕途受阻,许多人陷入“九儒十丐”的卑微境地。马致远通过戏曲创作,为这一群体构建了精神避难所:

对现实的批判:在《汉宫秋》中,他借汉元帝之口痛斥群臣“这壁拦住贤路,那壁又挡住仕途”,揭露科举腐败与官场黑暗;

对自由的向往:散曲《夜行船·秋思》中“密匝匝蚁排兵,乱纷纷蜂酿蜜,急攘攘蝇争血”的比喻,将世俗功名比作蝇营狗苟的闹剧,而“松花酿酒,春水煎茶”的隐逸生活则成为文人理想的精神家园;

对个体价值的重构:尽管其道教思想带有逃避现实的色彩,但剧中“人生自适”的强调,实则是对儒家“修齐治平”价值观的颠覆,为文人提供了另一种存在方式。

四、历史评价的多元视角:从“懦弱逃避”到“时代先声”

后世对马致远的“神仙”称号评价不一。明代王世贞称其散曲“放逸宏丽,而不离本色”,肯定其艺术成就;而清代学者则批评其道教剧“脱离市井,无根化创作”,认为反映的是文人懦弱的悲观主义。然而,若置于元代特殊历史语境中,这一称号恰是文人精神突围的象征:当政治理想破灭后,他们通过宗教信仰与艺术创作,在虚幻中寻找真实,在逃避中完成自我救赎。