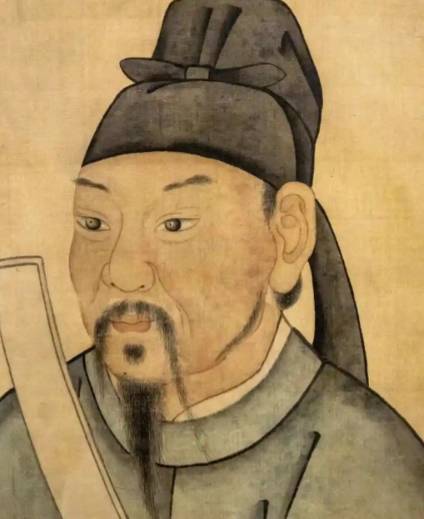

在唐初政坛的星空中,王珪(570-639)以刚直敢谏的品格与卓越的政事才能,成为与魏征齐名的“贞观名相”。他的一生历经流放与重用,其言行不仅载入史册,更通过后世评价与民间典故,成为士人精神的重要象征。

一、后世评价:从“权谋争议”到“清流典范”

1. 史家笔下的多面性

《旧唐书》与《新唐书》对王珪的记载呈现复杂态度。一方面,他因曾辅佐太子李建成参与夺嫡,被视为“权谋之臣”;但另一方面,史官又强调其“履正不回”的品格。如《东都事略》载:“王珪为相,随时俯仰……珪既死,而为章惇所陷诬,以为臣不忠,追贬散秩,则非其罪矣。”这段评价既承认他在政治漩涡中的妥协,也肯定其死后被诬陷的冤屈。

2. 文坛巨匠的推崇

北宋文人对王珪的文学造诣推崇备至。欧阳修称其为“真学士”,《王文恭珪神道碑》赞其文章“闳侈瑰丽,而不失义正,自成一家”。王应麟在《玉海》中更将王珪与李汉老、苏东坡等文豪并列,称其制词“皆杰作”。这种评价不仅肯定了他的政事才能,更将其视为唐宋文脉的传承者。

3. 民间记忆中的清廉符号

在山西祁县等地,王珪被奉为“清廉典范”。民间传说他虽贵为宰相,却常返乡探望邻里,赠送衣物银两以报早年照拂之恩。这种“富贵不忘本”的形象,与史载他“安于贫贱,胸怀大志”的少年经历形成呼应,强化了其士人风骨的民间认知。

二、轶事典故:直谏、礼仪与士人精神的具象化

1. 庐江王姬妾事件:以古喻今的谏言艺术

贞观初年,唐太宗向王珪展示从庐江王李瑗处夺来的姬妾,并斥责李瑗“杀人夺妻”的暴行。王珪却反问:“此妇今在陛下左右,取悦圣心,岂非‘对’耶?”他引用《管子》中齐桓公与郭国父老的对话,直指太宗“知恶而不能去”的矛盾。这一谏言不仅令太宗“脸红心跳”,更被《贞观政要》收录,成为后世谏臣效仿的典范。

2. 祖孝孙抗旨事件:士人尊严的捍卫

太常少卿祖孝孙因拒绝教授宫女音律被太宗怒斥,王珪与温彦博联名劝谏。当太宗厉声质问“二卿欺上罔下”时,王珪挺立殿中,慷慨陈词:“此为陛下负臣,非臣负陛下!”此言一出,满殿寂静。太宗次日便悔过召见群臣,并设宴厚待。这一事件凸显了王珪“士可杀不可辱”的文人风骨。

3. 公主行礼改革:礼仪重构中的权力博弈

南平公主下嫁王珪之子时,按惯例公主无需向公婆行礼。王珪却携夫人端坐正堂,要求公主行妇礼,并直言:“今皇帝圣明,行为皆循礼制。臣受公主拜,非为荣显,乃显朝廷美德。”此举开创了唐代公主下嫁须行妇礼的先河,被《打金枝》等戏曲传颂,成为礼制改革的标志性事件。

4. 魏王李泰的“忠孝课”:士人理想的传承

王珪任魏王李泰老师时,以“五经”为教材,却独突出“忠”“孝”二字。他告诫李泰:“当今皇上,王之父也,事父思尽孝;当今皇上,国之君也,事君思尽忠。”这种将儒学核心与现实政治结合的教育方式,使李泰虽涉夺嫡阴谋,却未行弑父杀兄之举。后世评价此举“为君王执政赢民心,为百姓争尊严”。

三、历史回响:王珪精神的当代启示

王珪的形象在后世逐渐超越了具体的历史事件,成为士人精神的符号。他的直谏并非鲁莽冲动,而是基于对“君臣相得”理想的坚守;他的礼仪改革并非迂腐守旧,而是对儒家伦理的现实重构。在当代语境下,王珪的故事提醒我们:真正的士人精神,既需要“冒天下之大不韪”的勇气,也需具备“知行合一”的智慧。

从流放边疆到位列宰相,从直谏君王到改革礼制,王珪的一生如同一面镜子,映照出中国古代士人在权力与理想间的挣扎与坚守。他的故事,至今仍在历史的长河中激起回响。