在中国悠久的历史长河中,有许多脍炙人口的典故,其中“卧薪尝胆”便是最为人熟知的一个。这个典故不仅寓意深远,更与一位伟大的历史人物紧密相连,他就是春秋时期的越王勾践。

典故背景:越国的屈辱与勾践的忍辱负重

故事发生在公元前5世纪的春秋时期,当时越国与吴国因领土争端而长期敌对。公元前496年,吴王阖闾趁越王允常去世、勾践新立之机,发兵攻打越国。然而,吴军却意外地被越军击败,阖闾本人也在此战中重伤身亡。两年后,阖闾的儿子夫差继位,他励精图治,誓报父仇,终于率领吴国大军大败越国。

在这场决定性的战役中,越王勾践被俘虏,被迫前往吴国为奴。在吴国的三年里,勾践饱受屈辱,不仅要为吴王夫差牵马喂马,还要忍受各种侮辱和折磨。然而,勾践并没有因此而沉沦,他深知只有忍辱负重,才能有机会复仇雪耻。

卧薪尝胆:勾践的自我磨砺与复仇决心

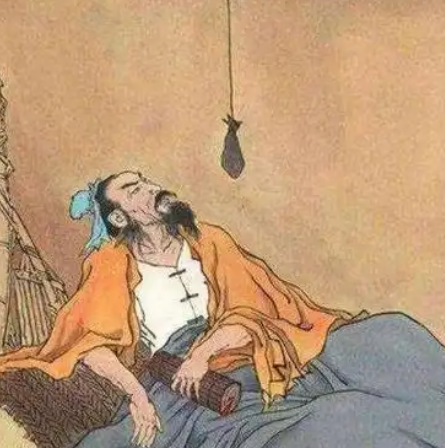

在吴国的日子里,勾践时刻铭记着亡国之痛和屈辱之仇。为了保持清醒和斗志,他采取了两种极端的方式来磨砺自己。一是“卧薪”,即在睡觉时不用床铺,而是躺在柴草堆上,以提醒自己不忘亡国之苦;二是“尝胆”,即在吃饭时尝一尝苦胆的味道,以铭记复仇的决心。

这种自我磨砺的方式,不仅锻炼了勾践的意志,也让他更加坚定了复仇的信念。在吴国的三年里,勾践表面上对吴王夫差卑躬屈膝,暗中却在积蓄力量,寻找复仇的时机。

复仇之路:勾践的励精图治与越国的崛起

终于,在公元前491年,勾践得到了吴王夫差的信任,被释放回国。回到越国后,勾践立即开始了他的复仇计划。他任用贤能,励精图治,推行了一系列改革措施,使越国逐渐强大起来。

在军事上,勾践秘密训练精锐部队,打造战船,准备与吴国决一死战。在政治上,他推行仁政,减轻百姓负担,赢得了人民的广泛支持。在经济上,他发展农业和手工业,增加了国家的财富和实力。

经过二十多年的准备,勾践终于等到了复仇的时机。公元前473年,他率领越军大举进攻吴国,一举攻破了吴都姑苏。吴王夫差走投无路,最终选择了自杀。越国终于报了大仇,勾践也成为了春秋时期的最后一位霸主。

结语:卧薪尝胆的深远意义

卧薪尝胆的典故,不仅展现了越王勾践坚韧不拔的复仇之路,也寓意着人们在逆境中应该保持清醒和斗志,不断努力、不断磨砺自己。这个典故在中国历史上具有深远的影响,成为了激励人们奋发图强、自强不息的精神象征。

如今,“卧薪尝胆”已经成为了一个广为人知的成语,用来形容人们在逆境中不屈不挠、奋发图强的精神。而越王勾践的故事,也将永远激励着后人不断前行、不断追求自己的梦想和目标。