在清代绘画史上,“扬州八怪”作为一股革新力量,以独特的艺术风格与反叛精神闻名。然而,关于其成员构成,学术界始终存在争议,其中闵贞的归属问题尤为复杂。本文将结合历史文献与艺术特征,探讨闵贞是否应被纳入扬州画派体系。

一、艺术渊源:从江夏派到扬州的流寓轨迹

闵贞(1730—1788后),字正斋,祖籍江西南昌,幼年侨寓汉口,其艺术道路深受明代江夏派开创者吴伟影响。吴伟以泼墨写意、豪放纵逸的画风著称,闵贞早期工笔《护法观音图轴》即延续了吴伟精细绵密的线条传统,展现了对佛道人物画的深厚造诣。

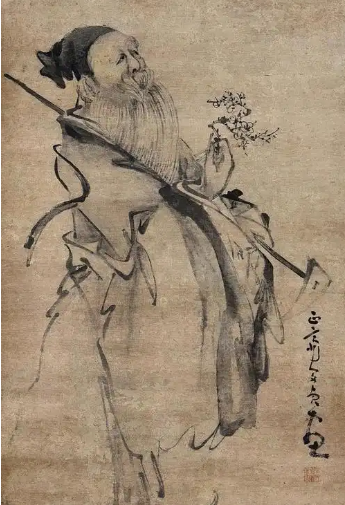

中年以后,闵贞画风转向粗放写意,尤以人物画见长。其《八子观灯图》以豪放笔触描绘市井生活,衣纹转折流畅,动态自然,与黄慎并称“写意人物双璧”。这种艺术转向与扬州画派“以书入画”“强调个性”的创作理念高度契合,但闵贞始终未完全融入扬州本地艺术圈层。

二、身份争议:画史定位的多重矛盾

闵贞被列入“扬州八怪”十五家之一,主要依据《中国绘画史》《中国画学全史》等民国文献的记载。然而,清代李斗《扬州画舫录》未将其列入扬州本地画家名录,卞孝萱更提出“闵贞之画无绘于扬州者”的质疑。这种矛盾源于三点:

地域疏离:闵贞虽晚年流寓扬州,但长期活跃于京师、汉口等地,与扬州本地画家的直接交往较少;

社交局限:闵贞“性僻傲,不轻为人作”,拒为权贵画像,且不擅诗文,难以融入扬州以诗酒文会为核心的文人圈子;

作品留存:闵贞传世作品远少于罗聘、黄慎等人,且多无题诗,削弱了其作为文人画家的身份认同。

三、艺术风格:与扬州画派的共性与差异

闵贞的绘画实践与扬州画派存在显著交集:

题材选择:二者均关注世俗生活,闵贞为伶人画像、绘渔翁樵夫,与扬州画家“以俗为雅”的审美取向一致;

技法创新:闵贞融合吴伟的豪放与黄慎的飘逸,衣纹勾勒直笔较多,线条更为挺拔,与扬州画派“笔墨奇纵”的特征相通;

精神内核:闵贞“中年落拓走四方”的经历,与郑板桥、李鱓等失意文人的漂泊命运形成共鸣,其画作中亦透露出对底层民众的同情。

然而,闵贞的独立性与扬州画派的群体性存在本质区别。他更接近“职业文人画家”身份,既保持艺术独立性,又需依赖卖画维生,这种矛盾使其在画派归属上始终处于边缘。

四、历史定位:画派革新中的过渡性角色

闵贞的艺术价值在于其承前启后的意义:

技法传承:他延续了吴伟、陈洪绶的写意传统,为晚清海上画派赵之谦、任伯年的人物画变革埋下伏笔;

身份突破:作为“扬州八怪”中唯一与黄慎并称的写意人物画家,闵贞证明了非扬州籍画家亦可参与画派革新;

精神象征:其“不慕权贵、敬重伶人”的品格,与扬州画家“不趋炎附势”的风骨一脉相承,成为画派精神的重要注脚。

结语:画派定义下的艺术史书写

闵贞是否属于扬州画派,本质是艺术史叙事与身份认同的博弈。从艺术风格看,他无疑是画派革新潮流中的参与者;但从社会关系与地域归属看,他更像一位“局外观察者”。这种模糊性恰恰反映了清代画坛的复杂性:画派并非封闭团体,而是由共同艺术理念联结的松散网络。闵贞的存在提醒我们,艺术史书写需超越简单的“是”与“非”,在流动的传承脉络中寻找更立体的答案。