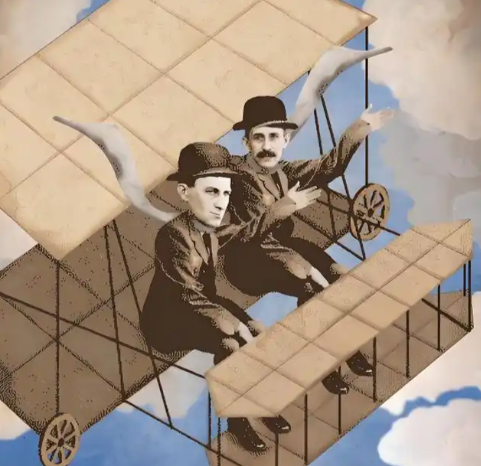

在美国俄亥俄州代顿市的机械车间里,两个青年正俯身调试着木制机翼的弧度,他们面前的图纸上标注着“飞行者一号”的设计草图。1903年12月17日,这架由帆布和木条搭建的飞行器在北卡罗来纳州的基蒂霍克沙丘上腾空而起,人类首次实现了依靠自身动力持续飞行的壮举。这对改变世界的兄弟——威尔伯·莱特(1867-1912)与奥维尔·莱特(1871-1948),用智慧与勇气叩开了航空时代的大门。

一、机械世家的飞行启蒙

莱特兄弟的童年浸润在探索与创造中。父亲米尔顿是教会主教,母亲苏珊擅长音乐与机械,家中后院堆满被拆解的钟表、磅秤和旧工具。1878年圣诞节,父亲带回的“飞螺旋”玩具成为关键转折点——这个用橡皮筋驱动的竹制螺旋桨,让兄弟俩首次见证人造物飞向天空。他们反复拆装这个玩具,甚至自制更大尺寸的版本,试图破解飞行的奥秘。

少年时期的莱特兄弟已展现出惊人的动手能力。威尔伯曾用碎木块搭建出可载人滑行的雪橇,奥维尔则设计出带方向舵的自行车拖车。1889年,他们用积蓄创办《西部新闻》周报,但印刷机的齿轮传动系统很快让他们意识到:机械装置的精密控制才是真正的兴趣所在。1892年,兄弟俩开设莱特自行车修理店,从修理到制造,最终研发出链条传动的“莱特安全自行车”,这项技术积累为后续飞行器设计奠定了基础。

二、从滑翔机到动力飞行

19世纪末的航空领域充满失败与争议。德国飞行家奥托·李林塔尔因滑翔机失事丧生,美国科学家塞缪尔·兰利耗资5万美元研制的“空中旅行者”坠入波托马克河。莱特兄弟却从这些教训中看到突破口——他们意识到,飞行控制比动力系统更为关键。

1900-1902年间,兄弟俩在基蒂霍克进行了超过1000次滑翔试验。他们自制200多个不同曲率的机翼模型,在自制的风洞中测试升力数据,最终发现“翼型弯曲度”与“前后缘高度差”的黄金比例。1902年试制的第三号滑翔机,首次实现了可控转弯与稳定盘旋,其“前翼升降舵+尾翼方向舵”的布局,成为现代飞机操纵系统的雏形。

动力系统的突破更具挑战性。当时没有现成的航空发动机,兄弟俩委托机械师查尔斯·泰勒打造了一台12马力、重77公斤的铝制四缸发动机。为减轻重量,他们用轻质木材构建机身,用钢琴线固定张线,甚至将自行车链条改造为螺旋桨传动装置。1903年12月17日,“飞行者一号”在30公里/小时的侧风中完成四次试飞,最后一次飞行持续59秒、距离260米,人类首次实现了“重于空气的飞行器、依靠自身动力、持续可控飞行”三大目标。

三、争议中的技术革命

尽管莱特兄弟的成就被载入史册,但他们的专利之路充满波折。1904年,他们向美国专利局提交的“飞行控制系统”专利被驳回,理由是“缺乏创新性”。直到1906年,经过长达三年的技术论证,专利局才承认其“三轴控制法”的独创性——这项技术通过同时操纵滚转、俯仰和偏航,使飞机首次具备了“全向可控性”。

商业推广同样艰难。美国军方对飞行器持怀疑态度,兄弟俩不得不转战欧洲。1908年,威尔伯在法国勒芒赛马场进行公开飞行表演,他驾驶的“莱特A型”飞机载着法国军官夫人升空,引发欧洲航空狂潮。德国、英国、意大利的航空公司纷纷购买专利,莱特飞机公司迅速崛起。到1914年,公司已生产超过100架军用飞机,并在一战中为协约国提供侦察与训练支持。

四、永恒的航空遗产

莱特兄弟的贡献远超技术层面。他们首创的“科学方法论”——从风洞实验到系统测试,从数据记录到迭代改进——成为现代航空工程的标准范式。1914年,美国陆军部采用莱特式训练法培养飞行员,其编写的《飞行手册》至今仍是航空教育的经典教材。

兄弟俩的遗产更体现在精神层面。威尔伯临终前仍坚持改进飞机设计,奥维尔则将公司股权全部捐赠给史密森学会,用于航空科研基金。1948年奥维尔去世时,其遗产中包含3000余件航空文物,这些藏品如今陈列于华盛顿航空航天博物馆,成为激励后人的精神图腾。

从基蒂霍克的沙丘到火星探测器的着陆,莱特兄弟用59秒的飞行改写了人类文明进程。他们的故事证明:当好奇心与执行力相遇,当坚持与创新共鸣,人类终将突破重力的枷锁,飞向更广阔的星辰大海。