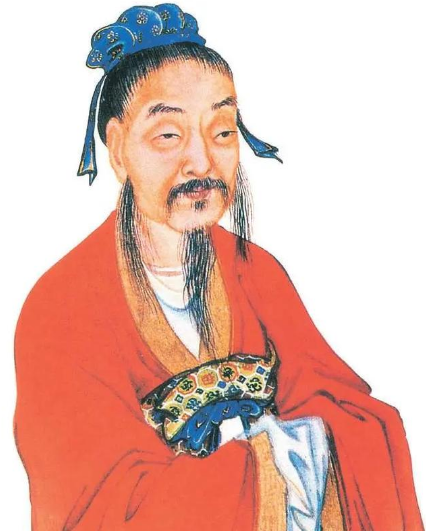

贾谊(前200年—前168年),世称贾生,洛阳人,西汉初年杰出的政论家、文学家与思想家。他的一生如流星划过夜空,短暂却璀璨,最终以悲剧收场。其人生轨迹中的种种遭遇,交织着理想与现实的激烈碰撞,谱写出一曲令人扼腕的悲歌。

少年得志:才华初露的璀璨开端

贾谊自幼便展现出非凡的才华,十八岁时已能诵《诗》《书》,在河南郡声名远扬。河南郡守吴公将其召至门下,在贾谊的辅佐下,吴公治理河南郡成绩卓著,时评天下第一。汉文帝听闻吴公治政有方且师从李斯,便征其为廷尉。吴公向文帝举荐贾谊,称其“年少,颇通诸子百家之书”。汉文帝随即召贾谊为博士,此时贾谊年仅二十二岁,成为当时政坛上最耀眼的新星。

入朝不到一年,贾谊便因才学出众被破格提拔为太中大夫,成为汉文帝的高级“政治顾问”。他深受文帝赏识,律令的更改、服色的变易、社乐的复兴以及列侯就国等重大决策,皆出自其谋。贾谊的仕途可谓一帆风顺,年少得志的他满怀壮志,渴望在这片崭新的政治舞台上大展拳脚,实现治国平天下的宏伟抱负。

仕途受挫:理想与现实的激烈碰撞

然而,贾谊的锐意进取触动了军功集团的利益。他提出“众建诸侯而少其力”的策略,旨在削弱诸侯势力,加强中央集权。这一主张虽从根本上有利于汉文帝的统治,但却遭到以周勃、灌婴为首的军功集团的强烈反对。他们向文帝进言,诋毁贾谊“年少初学,专欲擅权,纷乱诸事”。

汉文帝即位不久,政权基础尚不牢固,面对军功集团的压力,他选择了妥协。尽管内心欣赏贾谊的才华,但行动上却不敢大肆改弦更张。最终,贾谊被贬为长沙王太傅,远离了政治中心长安。这一打击对贾谊来说犹如晴天霹雳,他本以为遇到了明主,能够施展自己的政治抱负,却没想到遭遇如此挫折。

谪居长沙:抑郁中的思考与坚守

被贬长沙期间,贾谊的心情极度抑郁。长沙在当时是南方发展程度较低的蛮荒之地,毒瘴横行,人们普遍认为一去将凶多吉少。贾谊“闻长沙卑湿,自以寿不得长,又以谪去,意不自得”。在渡湘水时,他写下了《吊屈原赋》,以凭吊屈原来抒发自己有志不能伸的不甘。他将屈原的遭遇与自己相提并论,表达了对黑暗政治的不满和对自身命运的忧虑。

在长沙的三年里,贾谊并未放弃对国家命运的关注。他写下了著名的《谏铸钱疏》,深入阐述了朝廷开放货币铸权的弊端,主张由国家统一铸币,实行“法钱”,以稳定物价,增加国家财政收入。然而,他的这一主张却得罪了汉文帝身边的佞臣邓通。汉文帝曾把蜀郡严道的铜山赐给邓通,准许他自行铸钱,“邓氏钱”流通全国。贾谊的主张无疑侵害了邓通的利益,这为他的仕途又蒙上了一层阴影。

重回长安:希望与失望的交织

在长沙四年后,汉文帝思念贾谊,将他召回长安。在二人的交谈中,文帝却尽是“鬼神之本”。李商隐在《贾生》一诗中写道:“可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神”,生动地描绘了这一场景。这次会面后,汉文帝感叹:“吾久不见贾生,自以为过之,今不及也。”但这句话或许另有深意,贾谊锋芒太过,外放的这四年丝毫没有磨去他的棱角,文帝对贾谊的表现大概有些失望。

此后,贾谊被任命为梁怀王太傅。梁怀王是文帝最喜爱的小儿子,这看似是一个靠近皇帝和政权的机会,但对于贾谊来说,却并未能改变他的命运。他依然没有得到重用,只能在教育梁怀王的同时,密切关注着内外大事,多次向文帝上书,陈述隐藏于太平盛世之下的社会危机和他的政治主张。

悲剧终章:责任与命运的沉重打击

数年后,梁怀王骑马时不幸坠马身亡。贾谊深感自己作为太傅没有尽到责任,陷入了深深的自责和痛苦之中。他本就因仕途不顺而心情抑郁,梁怀王的死更是成为压垮他的最后一根稻草。最终,贾谊在忧郁中去世,年仅三十三岁。

悲剧成因:多重因素交织的必然结果

贾谊的悲剧,是多重因素交织的结果。从个人角度来看,他虽有卓越的才华和建功立业的强烈愿望,但却缺乏审时度势的能力和应对挫折的韧性。他提出的建议虽然切中时弊,但却未看到实施的时机尚未成熟,一味生硬地推行自己的政治理想,不懂得在局面打不开时暂时做“减法”而退避,以图东山再起。

从政治环境来看,西汉初期,军功集团势力庞大,他们对贾谊这样的年轻改革者充满了敌意。汉文帝虽然欣赏贾谊的才华,但在政权尚未稳固的情况下,不得不权衡利弊,做出妥协。这使得贾谊在政治上陷入了孤立无援的境地。

此外,贾谊在人际关系处理上也存在不足。他未能处理好与军功集团以及朝廷佞臣的关系,导致自己处处受敌。他的直言进谏虽然出于公心,但却忽略了政治斗争的复杂性和残酷性。

历史回响:悲剧背后的深远影响

贾谊的一生虽然短暂,但他的思想和著作却对后世产生了深远的影响。他的政论文如《过秦论》《治安策》《论积贮疏》等,评论时政,风格朴实峻拔,议论酣畅,被誉为“西汉鸿文”。在这些著作中,他提出了削弱王国势力、抵抗匈奴侵略、压抑商人等旨在巩固中央集权的主张,这些主张在文帝、景帝、武帝三朝得到了实施,对西汉前期的统治产生了重大影响。

贾谊的悲剧也引起了后世的广泛关注和深刻反思。司马迁在《史记》中将贾谊与屈原合传,表达了对他们遭遇的同情和对黑暗政治的批判。苏轼曾一针见血地评论道:“其有狷介之操,一不见用,则忧伤病沮,不能复振。”贾谊的故事成为了后世文人怀才不遇的典型象征,激励着无数有志之士在追求理想的道路上坚持不懈。

贾谊的一生,是一个理想主义者在现实面前碰得头破血流的悲剧。他的才华、抱负和遭遇,让我们看到了历史的残酷和人性的复杂。他的故事,如同一面镜子,映照出我们在追求梦想的道路上可能遇到的困境和挑战,也提醒着我们要学会在理想与现实之间找到平衡,以更加坚韧和智慧的姿态面对人生的起伏。