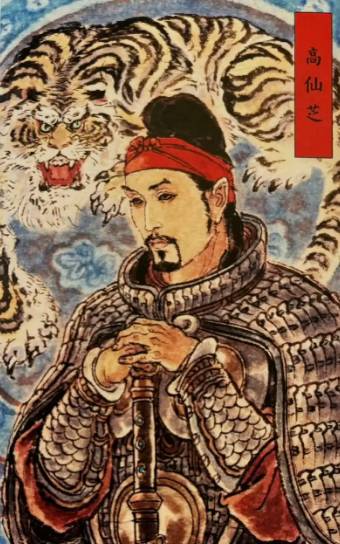

公元756年寒冬,潼关城外朔风凛冽,大唐副统帅高仙芝的鲜血染红了雪地。这位曾横扫西域、威震中亚的“山地之王”,最终因宦官谗言死于君王猜忌。他的陨落不仅是个体悲剧,更成为大唐帝国命运的转折点——从此,帝国将领的忠诚与安全感被彻底撕裂,安史之乱的烽火将盛世长安拖入深渊。

一、军事支柱崩塌:从“名将辈出”到“无人可用”

高仙芝与封常清的冤杀,直接摧毁了唐军的战略防御体系。安史之乱爆发时,唐玄宗本可依托潼关天险固守待援:郭子仪、李光弼的朔方军已直捣范阳老巢,西北援军正星夜驰援。然而,高仙芝、封常清被斩后,潼关守军陷入群龙无首的混乱。哥舒翰被迫出关决战,虽率残部试图重整防线,却因火拔归仁等将领因“惧重蹈高、封覆辙”而叛变,最终导致潼关失守。

这一连锁反应暴露了唐廷对武将的极端不信任。此前,唐朝对败将采取宽容态度:薛仁贵大非川之败、李敬玄青海之溃,均未遭诛杀;高仙芝怛罗斯惨败后,仍被委以河西节度使重任。但安史之乱中,唐玄宗为转移战败责任,将高、封作为替罪羊,彻底打破了“将领安全预期”。此后,唐军将领或消极避战,或临阵倒戈,直接加速了长安沦陷。

二、西域霸权瓦解:从“万国来朝”到“疆域收缩”

高仙芝之死与怛罗斯之败共同构成了唐朝西域政策的分水岭。作为安西四镇节度使,高仙芝曾以“欺诱贪暴”手段灭石国、俘其王,虽短期内震慑西域,却埋下深重隐患:石国王子逃亡大食(阿拉伯帝国),引发中亚诸国联合反唐。怛罗斯之战中,葛逻禄部叛变导致唐军惨败,两万将士几近覆没。此役虽未立即丧失西域,但唐朝因安史之乱抽调安西精锐东援,最终被迫放弃中亚。

高仙芝的军事冒险主义与政治短视,使唐朝失去道义制高点。阿拉伯史学家记载,唐军俘虏中的造纸工匠将技术传入撒马尔罕,推动了伊斯兰文明的文化飞跃,而唐朝却因西域失控逐渐退出中亚争霸。这种“硬实力损失”与“软实力衰败”的双重打击,标志着盛唐气象的终结。

三、政治信任崩坏:从“君臣相得”到“猜忌成风”

高仙芝之死折射出唐玄宗晚年的统治危机。安史之乱前,唐朝通过“节度使制度”实现军政合一,高仙芝、哥舒翰等胡人将领掌控边疆重兵,形成“外重内轻”格局。然而,唐玄宗既依赖这些将领开疆拓土,又对其充满猜忌:高仙芝因“私分太原仓财物”被构陷,实则暴露了唐廷对边将经济权的控制欲;封常清因“五战五败”被革职,却未遭诛杀,而高仙芝仅因“赏赐士兵”触怒玄宗,凸显了诛杀决策的随意性。

这种矛盾心态导致唐军将领陷入两难:奋勇作战可能因败绩被杀,消极防御则被斥为“畏敌”。哥舒翰被逼出关时哀叹:“兵败必死,守关亦难自全!”这种绝望情绪蔓延至整个军界,最终演变为“火拔归仁式”的集体叛逃。当郭子仪、李光弼平定叛乱后,唐朝不得不通过“分割节度使权力”“以宦官监军”等方式制衡武将,却进一步削弱了军队战斗力,为藩镇割据埋下伏笔。

四、历史回响:权力、信任与帝国兴衰

高仙芝的悲剧,本质上是专制皇权与职业军人集团矛盾的爆发。唐朝前期通过“出将入相”制度平衡文武,而玄宗后期为巩固皇权,逐渐破坏这一平衡:一方面放任边将扩张势力,另一方面通过宦官、佞臣监视控制。高仙芝之死,是这种“放权-收权”循环失控的典型案例。