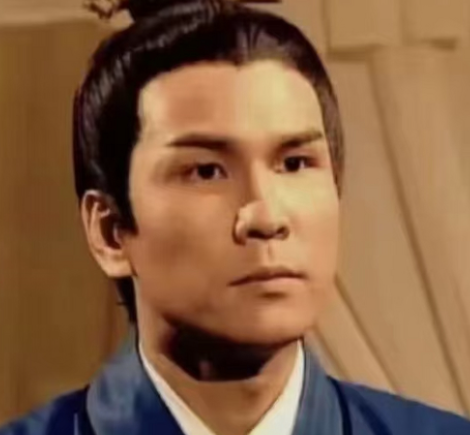

在金庸的武侠世界里,尹志平(新修版更名为甄志丙)的结局始终是读者热议的焦点。这个曾以“忠孝仁义”为底色的全真教弟子,最终以撞剑自尽的方式结束了生命。他的死亡并非单一事件的结果,而是多重矛盾交织下的必然——既有对小龙女的情感亏欠,也有对门派危亡的无力承担,更有对自我道德审判的彻底溃败。

一、情欲之罪:从“真人”到“罪人”的堕落

尹志平的悲剧始于一场违背清规的冲动。在终南山下,他因痴恋小龙女的美貌,趁其被欧阳锋点穴之际实施侵犯。这一行为不仅玷污了小龙女的清白,更彻底撕裂了他作为道士的道德外衣。金庸通过这一情节,将尹志平从“丘处机得意弟子”的神坛拉下,使其沦为读者眼中的“罪人”。

然而,尹志平的复杂性在于,他并非彻头彻尾的恶人。新修版中,金庸强化了他犯错后的心理挣扎:他多次试图向小龙女赎罪,甚至在蒙古武士招降全真教时,以掌门身份带领弟子抗争,试图用行动弥补过错。但道德污点如影随形,赵志敬的威胁、同门的质疑、小龙女的仇恨,最终将他逼入绝境。当他在丹房中抽出长剑时,既是对小龙女的忏悔,也是对自我灵魂的审判。

二、门派之危:从“掌门”到“弃子”的挣扎

尹志平的死亡,更深层地源于他对全真教的责任焦虑。自王重阳去世后,全真教逐渐衰落,内部派系林立,外部蒙古势力渗透。尹志平接任掌门后,试图通过整顿教规、抵抗蒙古来重振门派,却因资质平庸、威望不足而屡遭挫折。

蒙古武士逼迫全真教接受敕封时,尹志平的矛盾达到顶点。他深知接受敕封意味着背叛中原武林,拒绝则可能导致全真教覆灭。这种“两难选择”与他对小龙女的愧疚交织,使他陷入精神崩溃。当他在终南山上为小龙女挡下金轮法王的致命一击时,这一行为既是赎罪,也是对门派责任的最后履行——他用自己的生命为全真教争取了喘息之机,却也彻底放弃了自我救赎的可能。

三、自我审判:从“傲气”到“虚无”的崩塌

尹志平的结局,本质是一场自我道德审判的失败。他早年性格豪迈,曾与郭靖斗勇、与黄药师交手,展现出“真人”的傲气与担当。然而,随着年龄增长和责任加重,他的自信逐渐被挫败感取代。丘处机的打压、赵志敬的排挤、同门的质疑,使他长期处于压抑状态。

小龙女事件成为压垮他的最后一根稻草。他无法接受自己从“道德楷模”沦为“罪人”,更无法面对全真教因他而蒙羞的现实。在丹房中与赵志敬的对话中,他反复追问“怎么办”,暴露出内心的极度脆弱。最终,他选择用死亡逃避现实——既是对小龙女的交代,也是对自我失败的彻底否定。

四、金庸的深意:悲剧背后的道德隐喻

金庸对尹志平的结局安排,蕴含着深刻的道德隐喻。与赵志敬的“活下来”形成鲜明对比,尹志平的死亡象征着对道德污点的零容忍。赵志敬虽可恨,但他代表的是“恶的苟活”;而尹志平的“死”,则是对“善的脆弱”的悲悯。

此外,尹志平的悲剧也反映了金庸对“人性复杂”的洞察。他并非脸谱化的反派,而是一个被欲望、责任和道德撕扯的普通人。他的死亡,让读者看到:即使是最崇高的理想,也可能因一时的软弱而崩塌;即使是最深刻的忏悔,也可能无法弥补过错。这种“不完美”的刻画,恰恰使尹志平成为金庸笔下最具现实意义的悲剧人物。