1965年,云南元谋县上那蚌村的两枚门齿化石,将中国人类历史向前推进了170万年。这两颗被命名为“元谋人”的牙齿,与同时出土的石器、炭屑和动物化石,共同构建起一个关于人类起源的古老叙事。然而,随着现代遗传学与古人类学的突破,一个核心问题逐渐浮现:元谋人是否是中国人的直接祖先?这一问题的答案,需从化石证据、生物分类与基因图谱三个维度展开分析。

一、元谋人的考古发现:东方人类起源的“钥匙”

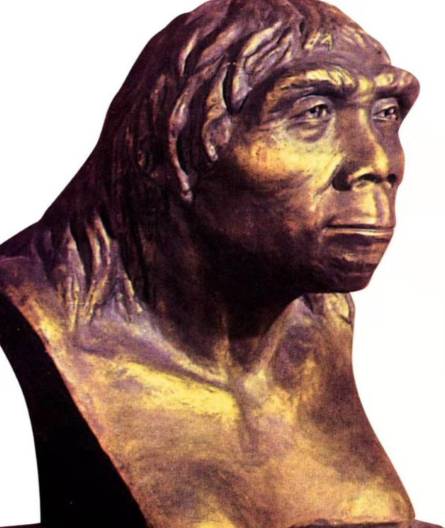

元谋人遗址的发现,堪称中国考古史上最具里程碑意义的事件之一。1965年,地质学家钱方在元谋盆地第四纪地层中发掘出两枚门齿化石,经鉴定属于直立人(Homo erectus),并命名为“直立人元谋新亚种”。这一发现将中国境内已知最早的人类活动时间从北京人的70万年前,大幅提前至170万年前。

遗址中出土的7件石器(包括刮削器、尖状器)和大量炭屑,证明元谋人已具备制造工具与使用火的能力。炭屑的集中分布与动物化石的共生关系,更暗示其可能已掌握用火烤食猎物的技能。这些证据表明,元谋人处于从猿到人的过渡阶段,是东亚地区早期人类演化的重要代表。

二、生物分类的鸿沟:直立人与智人的本质差异

尽管元谋人在形态与行为上展现出人类特征,但从生物学分类看,他们属于“直立人”,而非现代人类的直接祖先“智人”(Homo sapiens)。这一区分源于两类人种在演化路径上的根本差异:

形态差异:直立人的脑容量仅为智人的74%(约900毫升 vs. 1200-1400毫升),眉骨粗壮、下颌前突,面部轮廓更接近猿类;而智人面部扁平,脑容量更大,具备更复杂的认知能力。

行为能力:直立人虽能制造简单石器,但缺乏符号语言、艺术创作等高级文化表现;智人则通过工具创新、语言交流与群体协作,推动了农业、城市与文明的诞生。

演化结局:直立人在全球范围内逐渐灭绝,未留下可追溯的基因线索;而智人从非洲迁徙至全球,成为现存唯一的人类物种。

科学家通过三维牙齿形态算法与古地磁年代测定,确认元谋人与北京人、蓝田人同属直立人分支。这意味着,他们与现代中国人之间存在生殖隔离,无法通过基因交流产生后代。

三、基因图谱的颠覆:现代中国人的非洲起源

现代遗传学研究为人类起源提供了更精确的答案。通过对全球人群的线粒体DNA(母系遗传)与Y染色体(父系遗传)分析,科学家发现:

母系起源:所有现代人类的线粒体DNA均可追溯至20万年前非洲的“线粒体夏娃”;

父系起源:Y染色体单倍群分析显示,现代人类父系祖先同样源于非洲,并于6万年前开始全球迁徙;

东亚人群:约3万年前,智人经由中南半岛进入中国,逐步取代了当地的直立人种群。这一过程被称为“替代假说”,即现代中国人并非本地直立人的后裔,而是非洲智人的直接后代。

尽管元谋人曾长期被视为中国人的祖先,但基因证据表明,他们与北京人、蓝田人一样,属于演化失败的旁支,最终在冰川期与生态竞争中灭绝。现代中国人的基因库中,未检测到直立人的遗传成分。

四、历史叙事的重构:从“多元起源”到“单一起源”

元谋人发现初期,中国学者曾提出“人类多地区起源说”,认为东亚直立人独立演化出智人。然而,随着基因技术的进步,这一观点逐渐被“非洲单一起源说”取代。2023年,中科院团队对元谋组地层进行毫米级采样,试图提取古人类DNA碎片,但因170万年的风化作用,有机分子几乎完全消失,进一步印证了基因替代的彻底性。

尽管如此,元谋人的科学价值不容忽视。作为东亚地区最早的直立人代表,他们为研究人类迁徙、工具使用与环境适应提供了关键样本。元谋遗址中发现的石器与用火痕迹,更揭示了早期人类在亚热带草原-森林环境中的生存策略。

结语:历史与科学的对话

元谋人是否是中国人的祖先?从考古发现看,他们是东方人类演化的重要见证者;从生物分类看,他们属于已灭绝的直立人种群;从基因图谱看,他们与现代中国人无直接血缘关系。这一矛盾性恰恰体现了科学认知的动态性——历史从非定论,而是在质疑与验证中不断逼近真相。

正如古人类学家理查德·利基所言:“每一块化石都在改写故事,而我们永远只是故事的中间章节。”元谋人的沉默牙齿,既是中国人类起源研究的起点,也是人类探索自身奥秘的永恒坐标。在科学证据面前,我们或许需以更谦卑的姿态,重新审视“祖先”的定义——它不仅是血缘的延续,更是文明与记忆的传承。