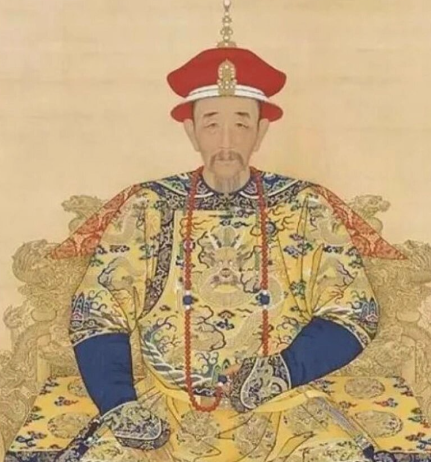

清圣祖爱新觉罗·玄烨,这位在位61年、开创“康乾盛世”的帝王,其名“玄烨”不仅是个人身份的符号,更承载着满汉文化交融的政治智慧与天命观。从满语音译到汉字深意,从父辈期许到历史印证,这一名字的寓意层层递进,最终成为清朝统治合法性的精神图腾。

一、满语本义:天与光的原始意象

“玄烨”是满语音译的汉文名,其满语本义直指“天”与“光辉”。在满族萨满教信仰中,“天”是至高无上的神灵,赋予统治者合法性;“烨”则象征太阳的炽烈光芒,寓意统治者如日光般普照四方。这种命名逻辑与清朝“天聪”“崇德”等年号一脉相承,均通过自然意象强化皇权的神圣性。

顺治帝为第三子取名“玄烨”,暗含双重政治隐喻:其一,以“天”确立其继位的正当性——玄烨幼年出痘不死,被视为天命所归;其二,以“光”寄托对王朝中兴的期待——顺治末年,清朝刚入关十余年,亟需一位能凝聚满汉、稳定局势的君主。名字中的“天光”意象,恰与玄烨后来平定三藩、收复台湾、抗击沙俄的功绩形成历史呼应。

二、汉字深意:道家玄思与儒家期许的融合

若将“玄烨”拆解为汉字,其寓意更显丰富多元。“玄”字在《道德经》中意为“玄之又玄,众妙之门”,象征深邃的智慧与对宇宙规律的探索;在《说文解字》中,“玄”又指“黑中带红”,暗含“赤子之心”的儒家伦理。这种矛盾性恰恰映射了玄烨的统治特质:他既以道家“无为”思想休养生息,又以儒家“仁政”理念笼络士人,更通过《圣谕十六条》将道德教化推行至基层。

“烨”字则直指“光辉灿烂”,既呼应《诗经》中“烨烨震电”的自然伟力,又暗合《尚书》“明德慎罚”的治国理念。康熙二十年(1681年)平定三藩后,玄烨特撰《御制平定三藩告祭太庙文》,其中“日月重光,乾坤再造”之语,正是对“烨”字最生动的诠释——他以军事胜利为“光”,以文化整合为“辉”,将清朝统治推向新高度。

三、文化交融:西洋科技与东方传统的碰撞

“玄烨”之名的独特性,还在于它隐含了顺治朝中西文化交流的痕迹。1653年,顺治赐德国传教士汤若望“通玄教师”称号,并命其掌管钦天监。汤若望带来的西洋历法、天文仪器与机械技术,深刻影响了顺治对“玄”字的认知——在满语中,“玄”本指“天”,而汤若望的“玄学”则赋予其“探索宇宙奥秘”的新内涵。顺治将“玄”字嵌入皇储之名,既是对西洋科技的肯定,也是对传统“天命观”的升级。

然而,玄烨的统治实践却呈现出文化融合的复杂性:他重用南怀仁等传教士修订《古今图书集成》,却也因“礼仪之争”禁教;他借鉴西洋火炮技术平定三藩,却坚持“片板不得下海”的海禁政策。这种矛盾性,恰如“玄烨”之名中“玄”的深邃与“烨”的炽烈——他试图在传统与现代、东方与西方之间寻找平衡,最终以“中学为体,西学为用”的实践,为清朝续命百年。

四、历史印证:名字与命运的共振

玄烨的一生,几乎是对其名字寓意的完美演绎。8岁登基时,他以“幼主”之身承受“天命”;14岁亲政后,以“智慧”挫败鳌拜集团;成年后,以“光辉”照亮疆土——从签订《尼布楚条约》确立东北边疆,到三征噶尔丹稳定蒙古,再到“多伦会盟”笼络草原部落,他的文治武功使清朝疆域达到1316万平方公里,人口突破1.5亿。

更耐人寻味的是,玄烨对子孙的命名逻辑。他为儿子取名多用“福”“祥”“祜”等字,如二十四子允祕名“祕”(福),二十三子允禧名“禧”(吉祥),彻底回归儒家“祈福避祸”的传统;而他自己名中的“玄”,则成为清朝唯一承载“道家玄思”与“西洋科技”双重意象的帝王符号。这种命名策略的转变,或许暗示着玄烨对自身历史使命的清醒认知——他既是传统文化的守护者,也是新旧时代的桥梁。