公元前589年,齐晋鞌之战在齐国鞌地(今山东济南西)爆发,这场战役不仅是齐晋两国军事力量的直接碰撞,更是春秋时期霸权争夺的关键节点。双方兵力的规模、配置与战术运用,深刻影响了战争的走向与结果。

晋军:八百乘战车的精锐之师

晋军是此次战役的核心力量,其兵力规模与构成体现了晋国作为春秋霸主的雄厚实力。根据《左传》《史记》等史料记载,晋景公最初计划派遣七百乘兵车支援鲁、卫,但主帅郤克以“城濮之战”的先例为参考,认为自身才能不及先轸等前辈,请求增兵至八百乘。这一请求不仅反映了晋国对战役的重视,也暗示了晋军对自身实力的精准评估——八百乘战车是当时晋国能调动的精锐核心。

按春秋军制,每乘战车配甲士3人(车左持弓、车右执戈、御者居中)、步卒75人,总兵力约6万人。此外,晋军还联合鲁、卫、曹等国军队,形成多国联军。其中,鲁国由臧宣叔、季文子率军参战,卫国由孙桓子、石稷等将领指挥,曹军虽未明确记载兵力,但作为晋国盟友,其参与进一步壮大了联军声势。晋军主帅郤克坐镇中军,士燮辅佐上军,栾书率领下军,韩厥任司马,解张、郑丘缓等猛将随行,形成了层次分明的指挥体系与强大的战斗力。

齐军:轻敌冒进的三军主力

齐军作为守方,其兵力规模与构成虽无明确记载,但可通过战役细节与齐国军制推断。齐国在春秋时期为东方强国,军制以“三军”为核心,每军约千乘战车,总兵力约3万人。鞌之战前,齐顷公已率军攻占鲁国龙邑(今山东泰安东南),并在新筑(今河北魏县南)击败卫军,显示其主力部队已投入前线。结合齐国协同出兵惯例,其参战兵力当在2万至3万人之间,主要由齐国本土军队构成,辅以少量盟国部队。

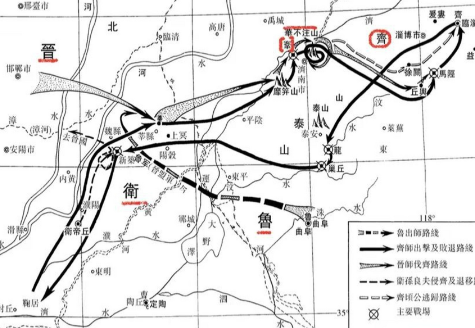

齐军的战术选择与兵力配置暴露了其轻敌心态。战役当日,齐顷公为追求速胜,未给战马披甲,且未让将士进食便发起突袭,意图“灭此朝食”。这种战术虽能短暂提升士气,却导致齐军战马易受晋军远程火力杀伤,近战中因缺乏防护而处于劣势;同时,未进食的将士体力不支,难以持久作战。此外,齐军在靡笄山(今济南千佛山)下致师(挑战)后,次日又被晋军引诱至鞌地决战,频繁移师使其丧失以逸待劳的主场优势,进一步削弱了战斗力。

兵力对比与战术博弈:实力与智慧的较量

从兵力规模看,晋军八百乘战车(约6万人)与联军的总兵力明显优于齐军(约2万至3万人),但战争胜负不仅取决于数量,更在于战术运用与指挥艺术。晋军主帅郤克深谙“以逸待劳”之道,通过示弱诱敌、选择有利地形决战,成功消磨齐军士气;战斗中,郤克虽中箭负伤,仍坚持击鼓指挥,解张、郑丘缓等将领以身作则,带动全军奋勇冲锋,最终突破齐军阵线。

齐军则因齐顷公的盲目自大陷入被动。其“灭此朝食”的战术虽显勇猛,却忽视了战争的持久性与复杂性;未充分利用主场优势,反被晋军调动至不利地形,导致全线崩溃。逢丑父与齐顷公互换位置、掩护其逃脱的细节,虽彰显了齐军的忠诚与勇气,却无法扭转战局。