在中华文明的起源叙事中,黄帝、炎帝与蚩尤的“三祖并立”格局,正逐渐取代传统“炎黄二帝”的单线叙事。这一转变不仅源于考古发现的佐证,更因蚩尤在军事、文化、族群融合中的多重贡献,使其成为中华文明多元一体的重要象征。

一、涿鹿之战:南北融合的文明分水岭

公元前26世纪,蚩尤率领的九黎部落与黄帝、炎帝联盟的涿鹿之战,绝非简单的部落征伐。考古发现显示,九黎部落已掌握青铜冶炼技术,其势力范围从黄河下游的汶泗流域延伸至长江中游,与中原农耕文明形成鲜明对比。这场战争的实质是南北两大文明体系的碰撞:九黎的金属兵器、牛图腾崇拜与中原的旱作农业、礼器制度在战火中交融,最终催生出更复杂的文明形态。

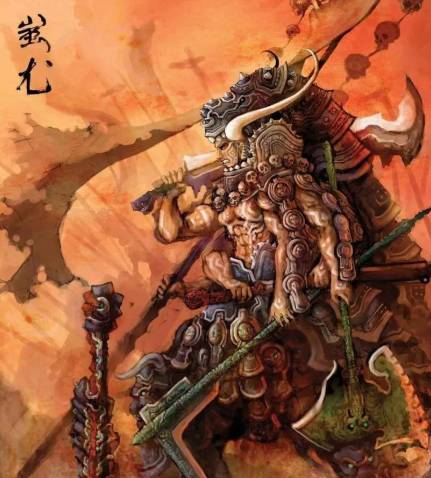

河北涿鹿遗址出土的青铜戈、陶器纹饰与山东城子崖遗址的龙山文化层,均可见九黎与中原文化交融的痕迹。黄帝“画蚩尤像于军旗”的记载,更印证了这场战争对华夏军事制度的深远影响——蚩尤从“乱臣贼子”被尊为“兵主”,恰恰说明其军事智慧被纳入中华文明的正统体系。

二、技术革命:从石器到青铜的文明跃迁

蚩尤被后世尊为“金工之祖”,绝非虚名。丁公遗址出土的5000年前陶文,其符号系统与西南少数民族的“水书”“女书”存在关联,暗示文字可能源于九黎部落的传播。而九黎的青铜冶炼技术,更直接推动了中华文明从新石器时代向青铜时代的跨越。

考古发现显示,九黎部落已能制造刀、斧、戈等标准化兵器,其铜器中的锡含量比例(约15%)与后世青铜器高度吻合。这种技术优势使九黎在战争初期占据上风,黄帝“九战九不胜”的困境,正是技术代差的真实写照。尽管最终战败,但九黎的冶金技术通过俘虏与迁徙扩散至中原,为商周青铜文明的繁荣奠定基础。

三、族群重构:从“乱神”到多元始祖的认知嬗变

在儒家主导的历史叙事中,蚩尤长期被污名化为“乱神”“凶煞”。但考古发现与民族学研究正在重构这一认知:

苗族史诗:黔东南苗族的《榜蚩尤》传唱“第一位祖先香尤公”的故事,云南马关苗族的“跳月”风俗仍保留蚩尤战败后召集族人的仪式;

姓氏传承:山东、河南的“蚩”“黎”“屠”“邹”等姓氏族谱,明确记载蚩尤血脉;

官方正名:1992年历史学家任昌华提出“三祖文化”,河北涿鹿三祖堂、重庆蚩尤九黎城的建立,标志着蚩尤正式进入国家祭祀体系。

这种转变背后,是中华文明对自身多元起源的重新认知。正如《龙鱼河图》所载:“蚩尤没后,天下复扰乱,黄帝遂画蚩尤形象以威天下。”蚩尤的“乱”与“治”,恰是中华文明在冲突中整合、在交融中壮大的生动写照。

四、文化基因:战神崇拜与农业文明的互补

蚩尤的形象始终充满矛盾:他既是“铜头铁额”的战神,也是“教民种植五谷”的农神。这种二元性深刻反映了中华文明的内在张力:

军事基因:蚩尤的“八十一兄弟”象征着严密的社会组织,其“作雾”“请风伯雨师”的传说,暗含对自然力的征服欲望,这种精神后来转化为《孙子兵法》的军事智慧;

农业基因:九黎部落的精耕细作模式与中原旱作农业形成互补,湖南茶陵的炎帝陵与贵州丹寨的蚩尤宫,共同构成中华农耕文明的南北坐标。

这种双重基因在苗族“牯藏节”中得以延续:戴牛角面具的舞蹈既纪念蚩尤的战神身份,又通过祭祀祈求五谷丰登,完美诠释了中华文明“文武相济”的生存哲学。