在汉字数千年的传承中,拼音作为辅助汉字发音的重要工具,其诞生并非一蹴而就,而是经历了漫长而曲折的探索历程。这一过程凝聚了无数先人的智慧与心血,最终形成了如今科学、规范的汉语拼音体系。

古代注音法的探索

早在两千多年前的汉朝,我们的祖先就为解决汉字注音问题展开了探索。当时,人们发明了“直音”法和“反切”法。“直音”法是用同音字来标注汉字的读音,这种方法简单直接,但存在明显的局限性——如果同音字本身也是生僻字,那么注音就失去了意义。“反切”法则更为复杂,它用两个汉字相拼来给一个字注音,上字取声母,下字取韵母和声调。例如,“冬,都宗切”,就是用“都”的声母、“宗”的韵母和声调为“冬”注音。这种方法相较于“直音”法有了很大的进步,但在实际应用中,由于对反切上、下字的选择没有统一标准,且存在“两字连读,喉舌唇齿难于恰当配合”的问题,导致反切注音也存在一定的模糊性。

唐朝时期,守温和尚对汉语的声母、韵母和声调进行了深入分析,他发现声母有三十来个,便用三十个字去代表声母,发明了“不芳并明……”三十个“字母”。后来,宋朝人将其增添至三十六个,称为三十六字母。这一成果对汉语语音的研究具有重要意义,但这些“字母”仍是用汉字来表示声母和韵母,未能进一步发展成拼音文字。

明清时期拼音方案的尝试

明清时期,随着中外文化交流的日益频繁,一些西方传教士来到中国,他们为了学习汉字和传播宗教,开始尝试用拉丁字母来标注汉字的发音。1605年,意大利耶稣会传教士利玛窦在北京出版了《西字奇迹》,其中有4篇汉字文章加了拉丁字母的注音,这是最早用拉丁字母给汉字注音的出版物。1626年,法国耶稣会传教士金尼阁在杭州出版了《西儒耳目资》,这是一本用拉丁字母给汉字注音的字汇,其注音所用的方案是在利玛窦方案的基础上修改的。这些方案以“官话读书音”为标准设计,适于拼写北京语音,给中国学者以很大的启迪。

与此同时,中国本土的一些知识分子也开始关注汉字拼音化的问题。明朝中期,回族创造了一种拼音文字——“小经”文字,用来拼写回族的汉语方言,同时也为东乡、撒拉等民族使用。这种阿拉伯文字是用阿拉伯字母来拼写汉语,共有36个字母,可能是我国最早的用来拼写汉语的拼音文字。然而,这些拼音方案在当时并未得到广泛的应用和推广。

近代汉语拼音运动的兴起

1840年,鸦片战争爆发,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。一些爱国知识分子开始反思中国落后的原因,他们认为汉字的繁难是导致国民识字率低、教育普及困难的重要因素之一,从而掀起了汉字拼音化运动,史称“切音字运动”。

1892年,福建青年卢戆章用自己设计的拼音方案编成拼音课本《一目了然初阶》,这是第一套由中国人制订的汉语拼音方案。卢戆章把它称为“切音新字”,“用拉丁字母及其变体来拼厦门音,声韵双拼,左右横写,声母在右,韵母在左,另加鼻音符号和声调符号”。此后,切音字运动蓬勃发展,在近20年的时间里,几乎每隔一二年就有新的切音字方案出现,如吴敬恒的《豆芽快字》、蔡锡勇的《传音快字》、沈学的《盛世元音》、王炳耀的《拼音字谱》、王照的《官话合声字母》、劳乃宣的《增订合声简字》等。这些方案多数是声韵双拼式的汉字笔画式字母方案,大多数只在小范围内传习,没有广泛推行,只有王照的官话字母和劳乃宣的合声简字推行较广。

1911年,清政府学部《统一国语办法案》规定,检定教员须考问官话,师范、中学、高小各项考试,均加官话一科。由此,汉语拼音运动由民间跻身政府,并与国语统一运动合而为一。1912年,中华民国成立,教育部决定先从统一汉字的读音做起,这是第一次由政府出面组织制定拼音方案。1918年,民国政府教育部公布我国第一个法定的拼音方案,又称“国音字母”“注音符号”,并且在中小学校普遍推行。

现代汉语拼音方案的诞生

1949年新中国成立后,为了普及教育、提高国民文化素质,研制一套科学、规范的汉语拼音方案被提上了日程。参与方案研制的都是中国最顶级的语言文字学家,他们在中外前人数十种方案的基础上,特别是对注音符号、“国罗”和“北拉”进行扬弃和升华,经过几年的研制和全国性的广泛讨论,于1958年2月11日,第一届全国人民代表大会第五次会议正式批准颁布推行《汉语拼音方案》。

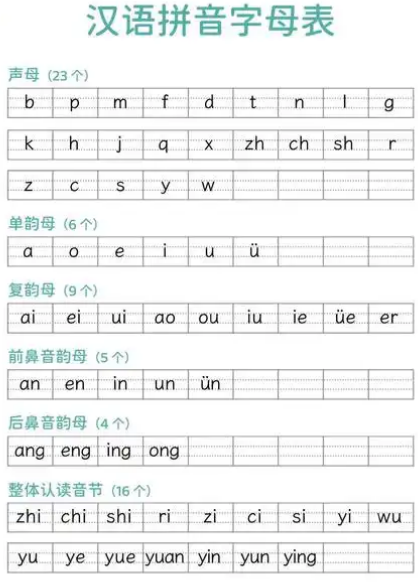

《汉语拼音方案》采用国际通用的拉丁字母,实行音素化的拼音方法,能拼写普通话语音里所有的音节。它科学地划分了声母、韵母体系,创新设计了ü等特殊符号,并确立了声调标注规则。26个拉丁字母的应用,最大限度地靠近了国际习惯,为汉字通过国际通用的计算机键盘走向互联网提供了巨大便利,是中国文字改革史上的一个里程碑。此后,汉语拼音在中国的教育、出版、媒体等领域得到了广泛应用,同时也成为了外国人学习中文的重要辅助工具。1982年,汉语拼音成为国际标准ISO7098(中文罗马字母拼写法),进一步提升了其在国际上的影响力。