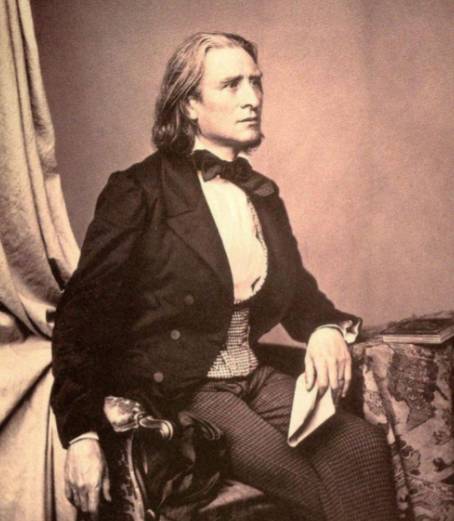

弗朗茨·李斯特(Franz Liszt,1811年10月22日—1886年7月31日)出生于匈牙利雷汀,自幼便展现出惊人的音乐天赋。6岁学琴,9岁公开演奏时已能即兴创作,其视奏能力令维也纳钢琴大师车尔尼惊叹,并破格收其为徒。少年李斯特的巡演足迹遍及欧洲,11岁在维也纳首演轰动乐坛,13岁便与伦敦爱乐乐团合作,被英王乔治四世接见。这段早期经历不仅锤炼了他的演奏技艺,更让他结识了雨果、拉马丁等浪漫主义文艺家,为其艺术思想奠定了自由奔放的基调。

技术革命:钢琴艺术的极限探索

李斯特的演奏风格以“炫技”著称,却非单纯追求技巧炫耀。受帕格尼尼小提琴演奏的启发,他开创了钢琴演奏的新纪元:

交响化表现:通过快速八度、密集和弦与双手交叉技巧,在钢琴上模拟管弦乐队的磅礴气势,代表作《匈牙利狂想曲》系列以吉普赛音乐为灵魂,将民族风情与钢琴技巧完美融合,成为世界钢琴文献的瑰宝。

背谱演奏法:他首创背谱演奏,使演奏者从乐谱束缚中解放,更专注于情感表达与观众互动,这一传统至今仍是音乐会表演的基石。

技术巅峰之作:《十二首超技练习曲》《六首帕格尼尼大练习曲》等作品,将钢琴技术推向极限,其难度甚至令后世钢琴家望而生畏,却也推动了钢琴教学体系的系统化发展。

体裁革新:交响诗的诞生与标题音乐实践

李斯特不仅是演奏家,更是音乐形式的革新者。他首创“交响诗”体裁,以单乐章结构融合文学叙事与音乐表达:

《前奏曲》:以法国诗人拉马丁的诗作《诗的冥想》为灵感,通过主题变形手法展现人生从“疑问”到“信仰”的哲学旅程,成为交响诗的典范。

《塔索》:以意大利诗人拜伦的同名诗剧为蓝本,通过音乐描绘文艺复兴巨匠塔索的悲剧人生,开创了“音乐与文学对话”的新模式。

《浮士德交响曲》:根据歌德诗剧改编,以合唱收束展现浮士德的灵魂升华,将交响曲与戏剧性叙事推向新高度。

这些作品突破了传统交响曲的框架,以“主题变形”替代“奏鸣曲式”,为瓦格纳、理查·施特劳斯等后世作曲家提供了重要范式。

文化桥梁:民族音乐与欧洲音乐中心的塑造

李斯特始终以“匈牙利民族艺术家”自居,其创作深深扎根于民族土壤:

《匈牙利狂想曲》:19首作品以吉普赛音乐为素材,通过即兴华彩与节奏变化,将民间舞曲升华为艺术精品,成为匈牙利民族精神的象征。

魏玛时期的文化辐射:1848年任魏玛宫廷乐长后,他大力推广柏辽兹、瓦格纳的作品,指挥首演《罗恩格林》,使魏玛成为欧洲音乐中心。同时,他创办“新魏玛协会”与“全德音乐协会”,培养了陶西格、拉蒙德等钢琴大师,构建了影响深远的“李斯特学派”。

晚年哲思:从炫技到内省的蜕变

1865年,李斯特加入圣方济修会,以“李斯特神父”身份创作宗教音乐,如清唱剧《圣伊丽莎白轶事》,以简约旋律与虔诚信仰展现晚期风格的转变。其最后作品《愁云》运用全音阶与未解决和弦,预示了德彪西的印象主义,成为连接浪漫主义与现代音乐的桥梁。

历史地位:跨越世纪的永恒影响

李斯特的艺术遗产超越了时代与国界:

钢琴艺术:他重新定义了钢琴的表现力,使独奏乐器具备交响化可能,其技术革新与教学体系至今仍是钢琴教育的核心。

音乐文化:作为首位将民族音乐系统化提升的作曲家,他为捷克、挪威等国的民族乐派提供了重要启示。

艺术精神:从“李斯特狂热”的追星现象到晚年对和声语言的探索,他始终以开拓者姿态推动音乐边界,其“艺术永恒创新”的理念,成为后世音乐家的精神灯塔。