1221年(承久三年)爆发的承久之乱,是日本历史上首次由天皇亲自主导、以武力对抗幕府的重大事件。这场持续仅一个月的内战,不仅终结了公家与武家并立的二元政治格局,更以幕府的压倒性胜利重塑了日本社会的权力结构,其影响贯穿整个中世乃至近世历史。

一、权力重构:幕府凌驾于朝廷的绝对权威

承久之乱的核心矛盾,是后鸟羽上皇试图恢复皇权与北条执权巩固幕府统治的激烈碰撞。战前,幕府虽已掌握地方军事控制权,但朝廷仍保有任命守护、地头等名义权力。战后,幕府通过三项制度彻底架空皇室:

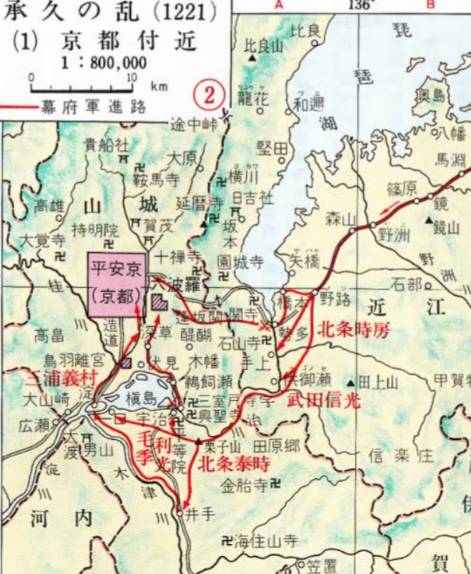

六波罗探题制度:在京都设立直属幕府的军事机构,全面监控朝廷动向。北条时房、北条泰时父子以探题身份驻守京都,取代传统京都守护,形成“武家驻京办事处”,直接干预天皇继位、院政运作等核心事务。

地头制强化:没收参与叛乱的3000余处领地,改由幕府任命“新补地头”。这些地头多由战功御家人担任,形成从地方到中央的垂直控制体系。例如,九州豪族少弍氏因支持幕府,其领地被扩增至肥前、丰后两国,成为幕府在西国的代理势力。

皇位继承权垄断:幕府首次获得废立天皇的权力。后鸟羽、顺德、土御门三位上皇被流放隐岐、佐渡、但马等离岛,创下天皇遭流放的先例。此后,天皇即位需经幕府认可,甚至出现幕府指定皇族为将军的荒诞局面(如1242年四条天皇即位事件)。

二、社会剧变:武士阶层崛起与公家衰落

承久之乱的军事对抗,本质是武士集团与贵族政权的实力较量。幕府动员19万大军(东海道10万、东山道5万、北陆道4万),而朝廷仅能集结2万余人,且多为临时拼凑的僧兵、近习武士。这种悬殊对比,暴露了公家政权的军事脆弱性:

武士领主化加速:战后,幕府通过《御成败式目》(1232年)确立武士行为准则,明确地头对领地的世袭统治权。御家人从幕府家臣转变为地方领主,形成“惣领家族”制度。例如,佐佐木氏在战后分封出六角氏、京极氏等分支,掌控近江、越前等地。

公家经济崩溃:幕府没收叛乱贵族领地,导致公家庄园数量锐减。据《吾妻镜》记载,藤原氏、橘氏等传统贵族家族的庄园收入下降70%,被迫依赖幕府赏赐的“藏米”维持生计。京都出现“公家贫乏,武家富盛”的倒置现象。

文化重心东移:随着幕府政治中心从镰仓向京都渗透,武士文化开始影响公家传统。北条时赖(1249-1256年在任)引入中国宋代律令,制定《引付众条例》,将幕府司法体系与儒家法理结合。同时,能剧、连歌等武士阶层艺术形式逐渐被公家接受。

三、制度创新:幕府政治体系的成熟化

承久之乱后,北条氏为巩固统治,进行了一系列制度革新:

执权-联署共治:1225年设立联署一职,由北条时房担任,形成执权与联署“双首长制”。这种权力制衡机制,避免了单一执权独裁,为后续北条得宗专制奠定基础。

评定众决策:组建由11名御家人组成的最高决策机构,重大事务需经执权、联署与评定众联席会议通过。例如,1237年北条泰时废黜藤原赖经将军职,便是通过评定众会议集体决议。

引付众司法:1249年设立引付众,负责审理文书及裁判。该机构引入“异同申”制度,即多名裁判官独立判决后汇总意见,减少人为干预。这种司法独立尝试,比欧洲同类制度早300余年。

四、历史余波:中世社会的长期影响

承久之乱的遗产深刻塑造了日本中世社会:

二元政治终结:幕府通过“武家法度”将公家纳入统治体系,天皇成为象征性存在。这种格局持续至1868年王政复古,期间仅后醍醐天皇的建武新政(1333-1336年)短暂打破。

武士道精神形成:战争中御家人对幕府的绝对忠诚,被提炼为“忠义、武勇、廉耻”的武士道核心价值。北条氏家族墓地“鹤冈八幡宫”,成为武士阶层的精神圣地。

经济结构变革:幕府直辖地增加推动货币经济发展。1252年发行的“承久钱”是日本最早官方铸币,其铜币含量高于宋代钱币,促进全国商业网络形成。

承久之乱不仅是公武权力的易位,更是日本社会从贵族政治向武士统治转型的标志性事件。它证明,在冷兵器时代,军事动员能力与制度创新能力才是决定政权存续的关键。这场内战所引发的连锁反应,最终将日本推向了持续600余年的“武者之世”。