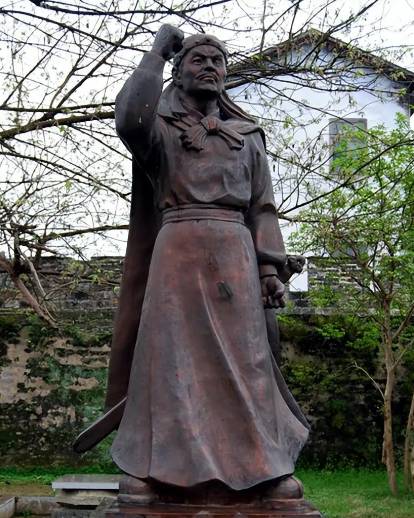

杨秀清(1823年—1856年),太平天国东王,称“九千岁”,是太平天国初期实际军事与政治的掌控者。他以“天父附体”的神权手段崛起,凭借卓越的军事才能与政治手腕,将太平天国从金田起义的星火推向鼎盛,却又因权力斗争引发“天京事变”,最终命丧黄泉。

一、早年经历:从烧炭工到拜上帝会核心

1. 贫苦出身与宗教觉醒

底层生存:杨秀清生于广西桂平紫荆山,家境贫寒,以烧炭为生,早年饱受地主剥削与官府压迫。

加入拜上帝会:1847年,冯云山至紫荆山传教,杨秀清因“迷信鬼神”加入拜上帝会,逐渐成为骨干成员。

“天父附体”的发明:1848年,冯云山被捕,洪秀全赴广州营救,拜上帝会陷入群龙无首之际,杨秀清假托“天父下凡”,以“神灵附体”稳定会众,确立其宗教权威。

2. 金田起义的推动者

军事准备:杨秀清组织会众操练,将烧炭工、矿工编为“营”,制定“圣库制度”,为起义奠定物质与组织基础。

起义爆发:1851年1月11日,洪秀全在金田村称“天王”,杨秀清被封为“左辅正军师东王”,实际掌握军政大权。

二、军事与政治才能:太平天国的实际驾驭者

1. 军事扩张的指挥官

永安建制与突围:1851年秋,太平军被清军围困于永安,杨秀清提出“直取南京”的战略,率军突破封锁,开启北伐。

定都天京与西征:1853年攻占南京,改称“天京”。杨秀清指挥西征军(石达开部)连克安庆、九江、武昌,巩固长江中游;北伐军(林凤祥部)虽败,却牵制清军主力。

战术创新:杨秀清善用“伏击战”“夜袭战”,如1852年长沙之战、1853年田家镇之战,均以少胜多,展现其军事天赋。

2. 政治权谋的掌控者

神权统治:通过“天父附体”发布命令,如1854年“天父下凡”杖责洪秀全,强化其权威,甚至可越过洪秀全直接指挥。

制度建设:主持制定《太平条规》《太平军目》,规范军队纪律;推行“科举取士”,选拔人才,试图构建新型政权。

经济改革:推行“圣库制度”,将社会财富集中分配,虽后期弊端显现,但初期保障了太平天国的物资供应。

三、权力斗争:从“九千岁”到“天京事变”

1. 与洪秀全的矛盾激化

神权与王权的冲突:杨秀清以“天父代言人”自居,多次干预洪秀全的私人生活(如选妃),甚至要求洪秀全称其为“万岁”,威胁其“天王”地位。

洪秀全的隐忍与反击:洪秀全表面尊杨秀清为“东王”,暗中扶植韦昌辉、秦日纲等势力,等待时机。

“天京事变”的爆发:1856年9月,杨秀清以“天父下凡”名义召洪秀全至东王府,要求封其父为“万岁”。洪秀全密令韦昌辉回京诛杨,杨秀清及部属2万余人被杀,太平天国由盛转衰。

2. 历史评价的争议

军事才能的肯定:学者普遍认为,杨秀清是太平天国初期唯一具备战略眼光与组织能力的领袖,其军事成就“堪比项羽、李世民”。

政治短视的批判:杨秀清过度依赖神权,忽视制度建设,后期沉迷权力斗争,导致内部崩裂,被视为“太平天国自毁长城的关键人物”。

四、深层启示:农民政权的局限性与个人悲剧

1. 农民政权的结构性矛盾

神权与现实的割裂:杨秀清以“天父附体”凝聚民众,却无法解决土地分配、官僚腐败等现实问题,神权最终沦为权力斗争的工具。

权力集中的必然崩溃:太平天国缺乏现代政权的约束机制,杨秀清的“独裁”虽短期有效,却因个人能力与道德缺陷(如贪婪、暴虐)走向失败。

2. 个人命运的历史回响

杨秀清的“厉害”与局限:他以底层智慧崛起,却因无法突破农民阶级的视野局限,最终从“救世主”沦为“暴君”。其死亡标志着太平天国“理想主义”阶段的终结。

对后世的警示:杨秀清的悲剧证明,缺乏制度创新与阶级突破的革命,即便短暂辉煌,也难逃失败命运。