在唐代诗坛的星空中,皇甫冉(约717-770年)如一颗温润的星辰,以“巧于文字,发调新奇”的诗风独树一帜。这位润州丹阳的进士,既承袭了晋代高士皇甫谧的血脉,又以240余首存世诗作,在《全唐诗》中勾勒出安史之乱后中唐文人的精神图谱。他的笔触既浸染着江南山水的灵秀,又暗含着乱世漂泊的苍凉,形成独特的“清逸中见沉郁”的美学风格。

一、山水诗中的禅意哲思:自然意象的空灵重构

皇甫冉的山水诗常以六言绝句的罕见体式,构建出虚实相生的禅意空间。其《问李二司直所居云山》以连续四问破题:“门外水流何处?天边树绕谁家?山色东西多少?朝朝几度云遮。”六言句式的偶数节奏与疑问语气的叠加,形成如水墨画般的留白效果。诗人不追求具象的地理坐标,而是通过流水、树影、山色、云霞的动态组合,将友人隐居的云山转化为可游可居的精神场域。这种“以问代答”的创作手法,既延续了王维“行到水穷处,坐看云起时”的禅趣,又融入了中唐文人对超脱尘俗的集体向往。

在五言律诗《同温丹徒登万岁楼》中,皇甫冉将登高望远的传统题材注入新意。诗中“北固多陈迹,东皋尽故乡”的时空对位,既暗含对六朝兴亡的历史反思,又通过“雁影分洲渚,波光上画梁”的工笔描写,将自然景物转化为承载记忆的载体。这种“以景载道”的创作思维,使其山水诗超越了单纯的景物摹写,成为安史之乱后文人重构精神家园的隐喻。

二、边塞诗中的非战情绪:历史典故的现代转译

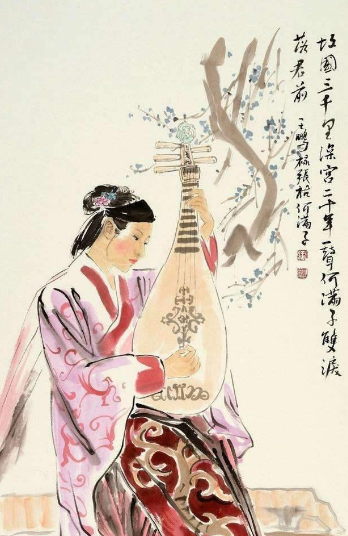

作为经历过安史之乱的诗人,皇甫冉的边塞诗展现出与盛唐边塞诗截然不同的精神气质。其代表作《春思》以“莺啼燕语报新年,马邑龙堆路几千”的时空张力开篇,将闺中思妇的个体情感与边疆战事的历史语境交织。诗中“心随明月到胡天”的意象运用,既延续了南朝乐府“仰头看明月,寄情千里光”的传统,又通过“元戎窦车骑”的典故暗讽唐代穷兵黩武的国策。这种“以汉喻唐”的创作策略,使诗歌在保持含蓄美感的同时,传递出强烈的反战情绪。

在《送康判官往新安》中,皇甫冉将送别场景置于“江路西南永,波涛日夜奔”的地理框架下,通过“君去春山遍,吾归暮雨昏”的时空对照,暗示友人赴任之地的艰险与自身漂泊的无奈。诗中“应怜使君泪,不似渭川水”的结句,既是对《诗经·渭阳》“我送舅氏,曰至渭阳”的化用,又以“渭川水”的永恒流动反衬人生际遇的无常,展现出中唐文人特有的历史苍凉感。

三、送别诗中的时空诗学:生命流徙的审美化表达

皇甫冉的送别诗构建起独特的时空坐标系,其《寄刘八山中》以“东皋若近远,苦雨隔还期”的悖论式表达,将地理距离转化为心理距离。诗中“山田收未晚,茅檐燕去时”的农事意象,既暗示友人隐居生活的质朴,又通过“燕去”的迁徙本能反衬人类漂泊的宿命。结句“知君坐见嗤”引用张衡《西京赋》“平子赋归”的典故,在自嘲中完成对友人才华的赞赏与自身境遇的无奈,形成复杂的情感张力。

在《送令狐明府》中,皇甫冉将巴山蜀水的险峻转化为精神试炼场。“荒林积雪路,乱石惊湍水”的工笔描写,既是对友人赴任路途的实写,又通过“积雪”的凝固感与“惊湍”的流动感形成哲学对照。诗中“劳者安能慰,亲民亦自贤”的议论,将送别主题升华为对士人社会责任的思考,展现出儒家“达则兼济天下”的精神传承。

四、隐逸诗中的生存智慧:乱世中的精神突围

皇甫冉的隐逸诗常以“寒松”“秋菊”等意象构建精神堡垒。其《秋日东郊作》中“卧对寒松手自栽”的细节描写,将植物生长的缓慢过程与诗人的人生轨迹重叠,暗示在动荡时代中坚守精神品格的必要性。诗中“庐岳高僧留偈别,茅山道士寄书来”的宗教元素,既反映中唐文人“三教合一”的思想趋势,又通过“偈语”“书信”等载体,构建起超越现实的精神交流空间。

这种隐逸情怀在《小江怀灵一上人》中达到极致。诗人以“独游屡忘归,况此隐沦处”的自我告白,将隐居行为升华为对抗时间流逝的哲学姿态。诗中“濯发清泠泉,月明不能去”的场景描写,通过“水”“月”等永恒意象的映衬,凸显个体生命在历史长河中的短暂与渺小,最终达成与乱世和解的精神境界。