在中国古代军事体系中,“禁军”是一个特殊而重要的存在。它不仅是皇帝的贴身卫队,更是维系皇权统治、拱卫京师安全的军事支柱。从西周的“天子六师”到北宋的八十万禁军,这支部队的演变史,堪称一部浓缩的中国古代军事制度发展史。

一、起源与定义:天子亲兵的制度化

禁军的核心特征是“直辖于帝王”,承担护卫帝王、皇宫及首都的警备任务。其历史可追溯至西周时期,周天子设立“六军”(即“天子六师”或“宗周六师”),由周王室直接管辖,任务包括拱卫天子、守备王畿、征伐不臣诸侯与蛮夷。这六支军队的统帅由朝廷大臣担任,形成相互制衡的军事体系,其职能与后世禁军高度一致。

随着时代变迁,禁军的名称与编制不断演变。秦汉时期称“南军”“北军”,汉武帝增设“建章营骑”“期门骑”,东汉设立“羽林军”“虎贲骑”;隋唐时期发展为“十二卫”“十六卫”,并增设北衙禁军;宋代禁军规模达到巅峰,成为全国正规军的核心;元代称“宿卫军”,明代设“上直二十六卫亲军”,清代以八旗军队为主体组建禁军。尽管名称各异,但“直属皇帝、护卫京师”的核心职能始终未变。

二、职能与权力:皇权与军事的双重纽带

禁军的职能远超普通卫队,其权力边界直接关联皇权稳固:

核心安全屏障:禁军日夜巡逻皇宫,确保皇帝及皇室成员安全。例如,唐代“北衙四军”驻扎皇城北面,形成“以北制南”的军事布局;宋代禁军实行“更戍法”,定期轮换驻地,防止将领长期掌控一支部队。

京师治安维护者:禁军负责巡逻街道、查缉罪犯,维护首都社会秩序。汉代“羽林孤儿”由阵亡将士子弟组成,既保障兵源忠诚度,又强化社会控制;唐代“金吾卫”掌管京城昼夜巡查,直接向皇帝汇报。

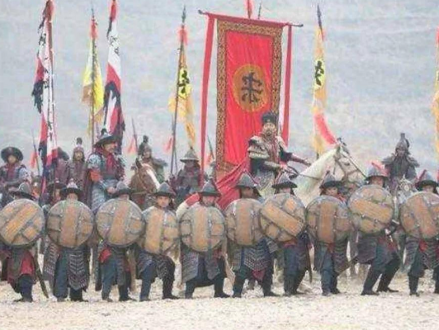

重大礼仪的象征:皇帝出行、祭祀等场合,禁军列队护卫,彰显皇权威严。例如,北宋禁军分马军、步军、弓军三科,配备专职“教头”训练礼仪队列,成为国家形象的移动符号。

平定内乱的利刃:当地方叛乱或宫廷政变发生时,禁军是皇帝唯一可依赖的武装力量。五代十国时期,禁军统领通过“黄袍加身”篡夺政权的现象频发,印证其“决定王朝兴亡”的关键作用。

三、组织与演变:从精锐部队到国家主力

禁军的组织形态随时代需求不断调整:

汉代:南北二军制衡

南军守卫皇宫,北军守卫都城,汉武帝增设“建章营骑”(后改羽林骑)与“期门骑”(后改虎贲骑),形成“内中外”三层防御体系。羽林骑成员多为阵亡将士子弟,被称为“羽林孤儿”,其忠诚度极高。

唐代:南北衙分立

南衙十六卫由府兵制下的地方兵轮番戍守,北衙禁军则由皇帝直接掌控。唐太宗选拔善骑射者组成“百骑”,武则天扩为“千骑”,唐玄宗时发展为“万骑”,最终演变为左右羽林、龙武、神武等十军,成为对抗藩镇割据的核心力量。

宋代:数量巅峰与制度困境

北宋禁军数量达八十万,占全国总兵力的70%以上。赵匡胤通过“杯酒释兵权”解除武将威胁后,建立“三衙管军”制度:殿前司、侍卫亲军马军司、步军司分掌禁军,枢密院拥有调兵权而无握兵之重,形成“兵权三分”的集权模式。然而,过度扩张导致兵员素质下降,北宋末年实际禁军仅三万人,与巅峰时期形成鲜明对比。

元明清:从亲卫到仪式化

元代“怯薛军”由成吉思汗亲信组成,忽必烈增设“侍卫亲军”强化中央控制;明代锦衣卫兼具特务职能,成为皇权延伸工具;清代禁军以八旗子弟为核心,晚期增设“神机营”使用西方武器,但已丧失实战价值。

四、文化符号:从历史记忆到现代隐喻

禁军的影响力远超军事范畴,其形象深刻嵌入中国文化:

文学意象:白居易《长恨歌》中“六军不发无奈何”的描写,将禁军与唐玄宗的悲剧命运紧密相连;罗贯中《三国演义》中,曹操“虎豹骑”烧毁袁绍粮草的情节,凸显禁军在战争中的决定性作用。

制度遗产:现代国家的“宪兵”“保安部队”可视为禁军精神的延续。例如,日本战前“近卫师团”守卫皇宫,战后改编为“皇宫警察”;英国“白金汉宫守备队”至今仍承担宫廷礼仪任务。

管理启示:宋代禁军“更戍法”与“三衙分权”的设计,为现代军事管理提供借鉴:通过轮换驻地防止地方割据,通过权力制衡避免武将专权,这些原则至今仍具现实意义。