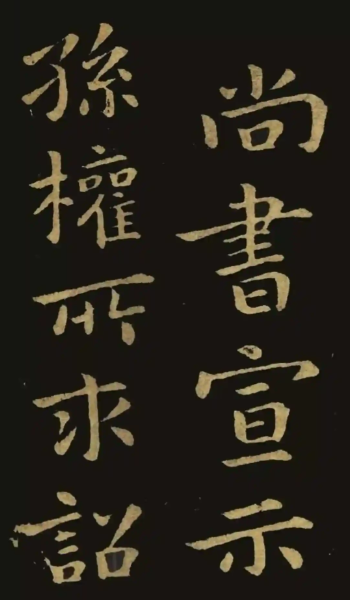

在中国书法史上,钟繇被誉为“楷书鼻祖”,其书法作品《宣示表》《荐季直表》等被后世奉为经典。然而,这位三国时期魏国重臣的名字读音,却引发了一场持续千年的争议——“繇”字究竟该读“yóu”还是“yáo”?这场争论不仅涉及音韵学、训诂学,更与古代文化、家族传统紧密相连。

一、读音争议的源头:古籍中的“繇”字

“繇”字在古汉语中有三个读音:

yáo:通“徭”(劳役)、“谣”(歌谣),如《淮南子·精神》中的“繇者揭钁,负笼土”,描绘百姓承担劳役的场景;

yóu:通“由”(从、自)或“游”(优游),如《汉书·叙传上》中的“陆子优繇”,形容悠然自得的状态;

zhòu:通“籀”(占卜文辞),如《左传·闵公二年》中的“成风闻成季之繇”,指占卜的卦辞。

在钟繇的名字中,“繇”的读音争议主要围绕前两种展开。支持“yáo”说的学者认为,钟繇取名或与仰慕虞舜时期贤臣皋陶(古书作“皋繇”)有关,而“皋繇”的“繇”读“yáo”。支持“yóu”说的学者则从钟繇名与字的关联入手,认为“繇”通“游”,与“元常”(永恒、恒久)形成互补,体现“大道恒远”的哲学思想。

二、关键证据:古籍中的谐音梗与名物训诂

1. 《世说新语》的谐音梗

南朝刘义庆《世说新语·排调》记载了一则故事:晋文帝司马昭与钟会同乘马车,故意抛下钟会,待其追上后调侃:“与人期行,何以迟迟?望卿遥遥不至。”钟会巧妙回应:“矫然懿实,何以同群?”

这里的“遥遥”谐音“繇繇”(钟繇之“繇”),暗指钟会因父亲名字被戏弄。民国学者李详在《世说新语笺释稿》中明确指出:“钟会父繇,魏时自音‘繇’(遥),非如今时音‘由’也。”这一记载成为“yáo”说的重要依据。

2. 名与字的哲学关联

古人取名讲究“名与字相生”,钟繇字“元常”,取自《老子》“夫物芸芸,各复归其根。归根曰静,静曰复命,复命曰常”,寓意万物繁盛、循环恒久。

支持“yáo”说的学者认为,“繇”读“yáo”时,有“花草盛貌”之意,与“元常”的“恒久”形成自然与永恒的呼应;而读“yóu”时,虽通“游”,但与“元常”的关联较弱。支持“yóu”说的学者则引用《诗经·小雅·巧言》“秩秩大猷,圣人莫之”,认为“繇”通“猷”(大道),与“元常”的“恒久”相辅相成。

三、现代学界的共识:从“两读并存”到“规范读音”

尽管古籍为“繇”字提供了两种读音依据,但现代学界逐渐趋向统一:

历史读音:三国时期,“繇”读“yáo”更符合当时的语言习惯。清代学者姚范在《援鹑堂笔记》中提到:“旧读‘繇’为‘遥’,以其父名为戏也;今皆读为‘由’音。”民国李详也指出,钟繇之“繇”在魏晋读“遥”,清代以后才逐渐改读“由”。

现代规范:当代书法家、学者多采用“yáo”音。例如,启功、谢稚柳等书法大家均读“钟繇(yáo)”,宋代《淳化阁帖》校注项目中,文徵明跋文也明确标注“繇读若遥”。

实用建议:鉴于“yáo”音在古籍、书法界及学术研究中更占主流,建议采用“钟繇(yáo)”作为规范读音,以避免文化场合的误解。

四、读音之争背后的文化启示

钟繇读音的争议,本质上是汉字“音随义转”特性的体现。一个字的读音往往与其含义、语境紧密相连,而人名作为文化符号,更承载着家族传统、哲学思想等深层内涵。

例如,钟繇家族以《周易》“观卦”爻辞“观我生,进退”为家训,“繇”通“爻”(yáo),暗合其父钟迪精研易理的背景。这种文化密码的传递,远比读音本身更值得探究。