在中国历史的星河中,西魏如一颗短暂而璀璨的流星,划过南北朝的乱世天空。这个仅存二十二年的政权,以关中为根基,以制度创新为利刃,在北魏分裂的废墟上崛起,为隋唐盛世的到来埋下了重要的制度伏笔。

一、北魏裂变:西魏诞生的历史背景

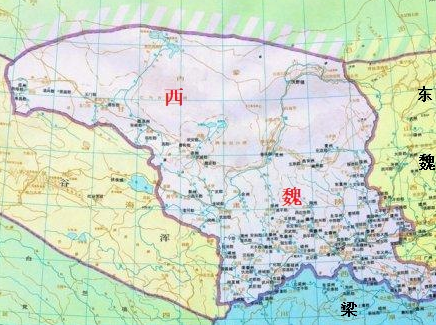

西魏的建立,是北魏末年权力博弈的直接产物。北魏孝文帝汉化改革后,六镇兵变如燎原之火点燃了北方边疆。534年,权臣高欢拥立元善见为帝(孝静帝),迁都邺城,史称东魏。与此同时,北魏孝武帝元修为摆脱高欢控制,西奔长安投靠关陇军阀宇文泰。这场权力洗牌中,宇文泰于535年毒杀元修,拥立元宝炬为帝,定都长安,西魏政权正式登台。

二、制度革新:关中本位政策的实践

西魏的统治者深谙“制度为立国之本”的道理,在乱世中推行了一系列革新:

八柱国体系的构建

宇文泰创立以八柱国为核心的军事贵族集团,将鲜卑军事传统与汉化改革相结合。这一制度既保留了鲜卑部落兵制的凝聚力,又通过授予汉人豪强军职,实现了“胡汉融合”。柱国大将军李弼、李虎等汉人将领的崛起,标志着关陇集团的形成,为后世隋唐皇室埋下伏笔。

府兵制的雏形

西魏大统年间(535-551),宇文泰在八柱国体系基础上,建立“府兵制”。这种“平时为农,战时为兵”的兵农合一制度,既减轻了国家军费负担,又增强了军队战斗力。府兵制后来被隋唐继承,成为古代军事制度的巅峰之作。

均田制的推广

继承北魏均田制,西魏将无主土地按人口分配,男子授露田八十亩、永业田二十亩,女子授露田四十亩。这一制度使流民绑定于土地,既稳定了统治秩序,又促进了关中农业复兴。

三、军事博弈:从潼关到邙山的战略较量

西魏的生存史,就是一部与东魏的战争史:

潼关保卫战(537年)

高欢率二十万大军西征,宇文泰以不足万人的兵力,在潼关设伏。他利用东魏军轻敌心理,以“置之死地而后生”的战术,命士兵身披重甲、手持长槊,发起决死冲锋,一举击溃东魏前锋,创造中国古代军事史上以少胜多的经典战例。

沙苑之战(537年)

此战堪称西魏的立国之战。宇文泰利用渭水沙洲的芦苇荡作为天然屏障,将东魏十万大军诱入伏击圈。战斗中,西魏铁骑如狂风骤雨般冲杀,东魏军“积尸与京观等高”,高欢仅以身免。此战后,西魏彻底稳固关中,将势力范围扩展至河东地区。

邙山之战(543年)

尽管西魏最终战败,但此战暴露出东魏军事体制的弊端。高欢依赖鲜卑骑兵的“重甲冲击”战术,在邙山遭遇西魏“甲骑具装”与“弓弩手”协同作战的克制。这场战役预示着骑兵战术的革新方向,对后世军事发展产生深远影响。

四、文化融合:胡汉文明的双声复调

西魏的文化政策,呈现出鲜明的胡汉融合特征:

儒家经典的复兴

宇文泰在长安设立国子学,招收汉人世族子弟,讲授《周礼》《尚书》等经典。这种文化政策既争取了汉人世族的支持,又为制度建设提供了理论依据。

佛教的本土化

西魏尊崇佛教,但更注重其政治功能。鸠摩罗什在长安草堂寺译经,将大乘佛教般若学与玄学结合,形成“格义佛教”。这种文化融合,为隋唐佛教宗派的出现奠定基础。

鲜卑文化的保留

在军事领域,西魏保留鲜卑语作为军令语言,八柱国子弟需精通骑射与鲜卑语。这种“双语双文化”政策,既维持了军队凝聚力,又避免了文化冲突。

五、历史回响:从西魏到隋唐的制度传承

557年,宇文泰之子宇文觉废西魏恭帝,建立北周,西魏退出历史舞台。然而,其制度遗产却深刻影响了后世:

府兵制的完善

北周继承西魏府兵制,隋唐在此基础上发展出“军府-折冲府”体系,使府兵制成为古代军事制度的典范。

关陇集团的形成

八柱国体系催生的关陇军事贵族集团,孕育了北周、隋、唐三代的皇室。杨坚、李渊皆出自这一集团,西魏因此被视为“隋唐盛世的制度摇篮”。

均田制的延续

隋唐均田制直接承袭西魏制度,直到唐中叶才因土地兼并而崩溃。这种制度延续性,使西魏成为古代经济史上的重要节点。