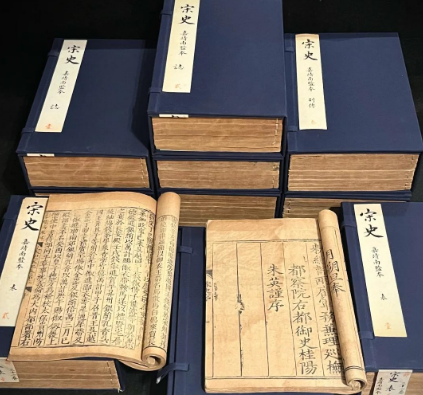

在浩如烟海的中国史籍中,《宋史》以496卷的庞大篇幅稳居二十四史之首。这部记载两宋320年历史的巨著,并非宋代史官的遗作,而是由元朝政府于1343年至1345年间组织编纂的官修史书。其编纂过程既体现了元代统治者的政治智慧,也折射出多民族文化交融的独特历史背景。

一、政治博弈下的修史决策:从元世祖到元顺帝的百年酝酿

元朝对宋史的编纂可追溯至1279年南宋灭亡之际。元世祖忽必烈即位后,即采纳金国遗老王鄂"宁可亡人之国,不可亡人之史"的建议,设立史馆筹备修史。然而,因"正统之争"引发的体例争议,导致辽、金、宋三史编纂长期搁置。元仁宗、元文宗时期虽多次下诏,但朝廷内部关于"以宋为正统"或"辽金宋并列"的争论始终未决。

直至1343年,元顺帝采纳丞相脱脱"三史各与正统、各系其年号"的裁定,才最终破解僵局。这一决策不仅终结了长达六十年的正统之争,更通过赋予三朝同等历史地位,巧妙化解了蒙古、色目、汉、南人等各族群的历史认知矛盾,为多民族政权的历史书写树立了典范。

二、脱脱与阿鲁图:双丞相主导的修史工程

《宋史》的编纂由元朝两位丞相接力完成:

脱脱(1314-1355):这位蒙古族政治家以"贤相"著称,不仅主持修订《农桑辑要》、治理黄河,更力排众议推动三史编纂。作为都总裁官,他确立了"先理致而后文辞,崇道德而黜功利"的修史原则,并亲自裁定重大史实。其政治魄力使《宋史》得以突破族群偏见,客观记载两宋历史。

阿鲁图:虽不识汉字,但作为继任都总裁官,他统筹物资保障、协调各方关系,确保修史工程在两年半内完成。这种"名义主持+实务操作"的分工模式,体现了元代官僚体系的运作智慧。

三、多民族史家团队:打破文化壁垒的史学实践

《宋史》编纂团队堪称古代史学界的"联合国":

总裁官层:铁木儿塔识(康里人)、贺惟一(汉人)、张起岩(汉人)、欧阳玄(汉人)、李好文(汉人)、杨宗瑞(汉人)、王沂(汉人)七人组成核心决策层,其中欧阳玄"尤任劳动",负责统一定稿。

纂修官层:23位史官来自不同民族:斡玉伦徒(唐兀人)、泰不华(钦察人)、余阙(唐兀人)等少数民族学者与贡师道、贾鲁等汉族文人共同协作。这种跨族群组合,既保证了史料搜集的广度,又通过多元视角平衡历史叙述。

学术特色:团队中不乏理学大家,如张起岩"究心宋儒道学源委",欧阳玄"淹贯伊洛诸儒源委"。他们将道学思想融入史书编纂,首创《道学传》,使《宋史》成为研究宋代理学的核心文献。

四、史料拼凑与历史重构:两年半完成的史学奇迹

面对宋代遗留的庞大史料,元朝史官采取"旧史排次"的务实策略:

史料基础:直接采用宋代国史列传15种、实录、日历等官方档案,辅以《文献通考》《续资治通鉴长编》等私修史书。

编纂方法:按"辞之烦简以事,文之今古以时"原则,对史料进行剪裁拼接。如《杜杲传》删削宋军战败记录,《奸臣传》列入变法派却遗漏史弥远,反映史识局限。

历史贡献:虽存在"繁芜"之弊,但《宋史》保存了大量原始史料。其255卷列传收录人物超2000名,较《旧唐书》增加一倍;《周三臣传》补全五代史缺漏,体现史家补史意识。

五、历史评价的双重镜像:从"宋史繁芜"到不可替代

清代史学家赵翼曾批评《宋史》"大概只就宋旧本稍为排次",但这部仓促成书的史书仍具有不可替代的价值:

文献价值:中华书局1977年标点本以百衲本为底本,参校殿本、局本,成为研究宋代政治、经济、文化的基石。

史学地位:作为唯一完整记载两宋历史的官修史书,其体例创新(如道学传)与史料保存,为后世《宋史新编》《宋史质》等私修史书提供范本。

文化象征:多民族史家共同编纂的实践,印证了元代"广收博采、兼容并蓄"的文化政策,为中华文明多元一体格局提供历史注脚。