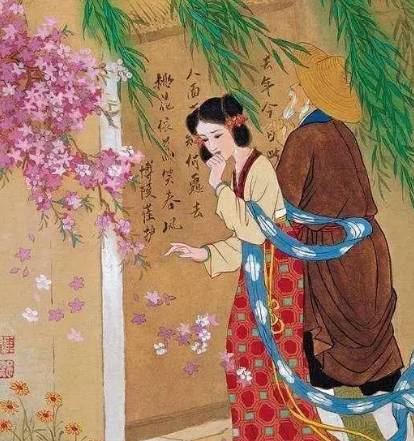

公元796年清明,长安城南的桃花灼灼盛开,28岁的博陵书生崔护因科举落第,独自踏青散心。这场看似寻常的春日漫游,却因一次偶然的邂逅,催生了中国文学史上最著名的“人面桃花”典故,更留下一段跨越千年的情感悬案——崔护是否最终迎娶了那位令他魂牵梦萦的桃花女?

一、惊鸿一瞥:桃花林中的命运初遇

据唐代孟棨《本事诗·情感第一》记载,崔护行至一处被桃花掩映的茅屋前,因口渴叩门求水。开门的是一位“妖姿媚态,绰有余妍”的少女,她以杯水相待,却始终“独倚小桃斜柯伫立”,仅以目光传递情愫。崔护以言挑之,少女虽未回应,但“目注者久之”的细节,暴露了双方暗藏的心动。这场未及深谈的相遇,在崔护心中埋下了情根——他临别时“眷盼而归”,却因科举压力未再造访,直至次年清明。

二、物是人非:一首诗引发的千年情劫

次年清明,崔护重返旧地,却见茅屋紧闭、桃花依旧。失落之下,他题诗于门:“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”这首即兴之作,以“人面”与“桃花”的对比,道尽了物是人非的怅惘,成为中国文学中“追忆”意象的经典。然而,戏剧性的转折随之而来——数日后,崔护再访时闻哭声叩门,得知少女自去年别后便“思而不得”,见诗后更是“绝食数日而死”。崔护悲恸之下,抱尸痛哭,少女竟奇迹般苏醒,最终两人结为连理。

三、历史与传说的交织:真实与虚构的边界

这一故事虽充满传奇色彩,但其真实性却需辩证看待:

史实依据

崔护确为唐代诗人,《全唐诗》存其诗六首,其中《题都城南庄》流传最广。他出身博陵崔氏,贞元十二年(796年)进士及第,后官至岭南节度使,是唐代诗人中仕途最显赫者之一。地方志《长安县志》亦记载城南“桃溪堡”为崔护遇艳处,至今仍有“人面桃花遗址”。

传说演绎

少女“死而复生”的情节,明显带有魏晋志怪小说的痕迹,如《搜神记》中的还魂故事。但经文人改写后,这一情节褪去了神怪色彩,强化了诗歌的情感力量。宋代以后,“人面桃花”成为失恋、追忆的象征,如晏几道“人面桃花,未知何处,但掩朱门悄悄”,便是对这一意象的直接化用。

文化符号的固化

尽管故事细节可能存在艺术加工,但其核心情感——对短暂邂逅的永恒追忆——却真实反映了唐代文人的情感模式。科举压力下,文人常通过艳遇故事宣泄情感,而崔护将个人经历升华为“诗缘”,使这段情感获得了文学永恒性。

四、圆满结局:文化记忆中的情感投射

尽管历史真相已难考证,但民间传说与文学创作共同塑造了一个“有情人终成眷属”的圆满结局:

元代白朴据此创作杂剧《崔护谒浆》,增加“桃花仙”神话设定,强化了故事的浪漫色彩。

明代汤显祖《牡丹亭》中杜丽娘“因情而死、因情复生”的情节,明显受崔护故事启发。

清代曹雪芹《红楼梦》第二十七回,黛玉葬花时吟诵“桃李明年能再发,明年闺中知有谁”,正是“人面桃花”意象的悲情化演绎。

这些改编不仅延续了崔护故事的生命力,更将其升华为中国文化中“情与诗共生”的审美传统。西安桃溪堡至今保留“人面桃花”碑刻,每年清明举办“桃花诗会”,成为文人雅集的圣地;日本汉诗界将此诗收入《唐诗意译》,衍生出“桃色邂逅”的文学母题,影响了平安时代的和歌创作。