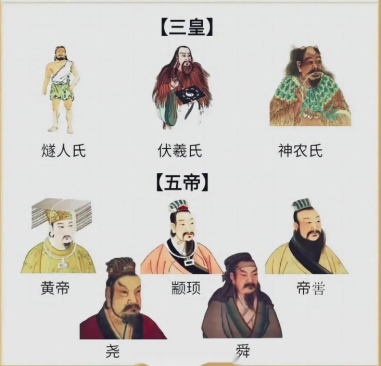

在中华文明的源头处,"三皇五帝"的传说如同北斗星辰,既照亮了史前蒙昧的夜空,又为后世史家提供了构建民族记忆的坐标。这个跨越百万年的文化符号体系,既是远古部落首领的集体记忆,更是中华文明基因的原始编码。

一、三皇体系:文明火种的多元传承

(一)燧人氏:火种文明的奠基者

燧人氏作为《尚书大传》认定的"三皇之首",其历史定位具有双重性:考古学上,中国社会科学院将其生存年代锁定在100万年前,与北京猿人使用天然火的阶段相呼应;文化符号层面,他钻木取火的发明终结了茹毛饮血的历史,使人类首次掌握了主动改造自然的能量。河南商丘燧皇陵出土的10万件新石器时代石器,印证了"火祖"传说与商丘作为华夏文明发源地的历史关联。

(二)伏羲氏:符号文明的缔造者

这位兼具人文始祖与创世神双重身份的部落领袖,在甘肃天水成纪的诞生地留下了永恒的文化密码。其创造的龙图腾成为华夏民族的精神图腾,而八卦体系则被《周易》继承为"群经之首"。特别值得注意的是,伏羲与女娲的兄妹婚配传说,暗含着母系社会向父系社会转型期的婚姻制度变革,这种"知母不知父"到"族外婚"的演进,在《世本作篇》记载的"制九针"医药体系中得到进一步印证。

(三)神农氏:农耕文明的开拓者

作为炎帝部落的第九代首领,神农氏在湖北随州烈山的活动轨迹与考古发现的屈家岭文化(距今5300-4500年)高度吻合。其"尝百草制九针"的医学实践,开创了中医药学的源头;"制耒耜种五谷"的农业革命,使长江流域成为世界最早的稻作农业中心之一。这种"药食同源"的智慧,在马王堆汉墓出土的《五十二病方》中仍能看到清晰的传承脉络。

二、五帝谱系:部落联盟的权力重构

(一)黄帝:文明整合的枢纽

这位被《史记》确立为"五帝之首"的部落领袖,其历史功绩远超简单的军事征服。在河北涿鹿之战中击败蚩尤后,黄帝通过"置左右大监,督于万国"的行政改革,构建起覆盖黄河中下游的部落联盟体系。其妻嫘祖养蚕缫丝的技术革新,使华夏文明率先进入丝绸时代;与岐伯论医的《黄帝内经》,奠定了中医理论的基础框架。

(二)颛顼:制度文明的奠基者

作为黄帝之孙,颛顼在河南濮阳的统治具有划时代意义。他通过"绝地天通"的神权改革,将巫祝权力收归中央,结束了"家为巫史"的混乱局面;其创制的《颛顼历》,将一年分为366天并设置闰月,这种阴阳合历体系沿用至秦汉。更值得关注的是,他划定的九州疆域,与良渚文化遗址群的空间分布存在惊人对应。

(三)帝喾:天文历法的集大成者

这位商丘高辛镇出生的部落首领,其最大贡献在于订立节气。通过观测圭表日影变化,帝喾将一年划分为二十四节气,这种"天人合一"的时空观念,深刻影响了后世农耕文明的生存方式。河南安阳殷墟出土的甲骨文中,"帝"字频繁出现,印证了商人对帝喾祭祀传统的延续。

(四)尧舜:禅让制的理想范式

山西临汾的尧都平阳与永济的舜帝陵,共同构成了"公天下"的政治象征。尧发明围棋以训练思维,创制酒曲以改善饮食,其"举贤任能"的用人观,开创了华夏政治文明的先河。舜的"五刑制度"与"十二州牧"设置,则展现了早期国家机器的雏形。这种"非血缘继承"的禅让传统,在《竹书纪年》记载的"舜囚尧"争议中,更显其历史复杂性与文化理想性。

三、文明解码:历史与传说的共生

三皇五帝的谱系构建,本质上是中华文明对自身起源的集体记忆重构。在甲骨文尚未发现的时代,口耳相传的史诗通过《尚书》《吕氏春秋》等典籍得以固化;当考古学揭示出良渚玉琮的神权象征、二里头遗址的青铜礼器时,这些物质遗存又为传说提供了实物注脚。这种"文献-传说-考古"的三重证据法,使三皇五帝从神话符号升华为文明基因。