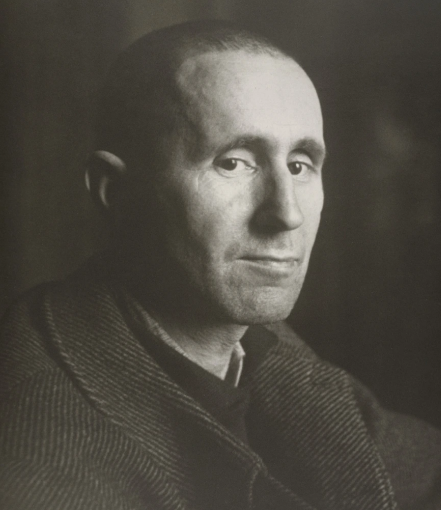

作为20世纪最具颠覆性的戏剧家与诗人,贝尔托·布莱希特(Bertolt Brecht)用文字撕开了人类文明的遮羞布。他的名言如同手术刀般精准解剖权力、战争与人性,在纳粹暴政的阴影下、冷战铁幕的割裂中,始终保持着对时代病灶的清醒诊断。这些跨越世纪的箴言,至今仍在叩击着每个被异化社会困住的灵魂。

一、真理的炼金术:在时间熔炉中淬炼真实

“真理是时间的孩子,不是权威的孩子。”这句镌刻在柏林剧团墙上的箴言,源自布莱希特对1933年纳粹焚书事件的回应。当希特勒的冲锋队将十万册“非德国思想”付之一炬时,布莱希特正在流亡途中创作《第三帝国的恐怖与灾难》。他深知,被火焰吞噬的不仅是书籍,更是人类对真理的集体记忆。

这种对权威的蔑视贯穿其创作生涯。在《伽利略传》中,他让科学巨匠在宗教裁判所前屈膝,却通过仆人安德烈亚之口发出诘问:“没有英雄的国家多么不幸!”这恰是对“真理必须依附权威”的辛辣反讽。1955年获得列宁和平奖时,他拒绝出席莫斯科的颁奖典礼,以行动践行着“真理不应被任何权力收编”的信念。

二、战争的解剖学:在炮火灰烬中寻找人性

“将军,你的坦克是坚固的,它需要一名装备员。”这首创作于1939年的《将军的坦克》,将战争机器拆解为冰冷的金属与鲜活的生命。当欧洲大陆被法西斯铁蹄碾碎时,布莱希特在丹麦难民营中目睹了这样的悖论:制造死亡的工具越精密,操控它的人就越渺小。

这种认知在《死兵的传说》中达到极致。诗中描绘的场景——被掘墓重葬的士兵再次被送上战场——恰是布莱希特在慕尼黑战地医院服役时的真实见闻。他后来回忆:“那些裹着绷带的伤员告诉我,他们听见长官们讨论如何让阵亡数字看起来更‘体面’。”这种对战争荒诞性的揭示,比任何反战宣言都更具穿透力。

三、资本的批判诗学:在黄金牢笼中保持清醒

“那些把肉从桌上拿走的人,教导人们满足。”这句出自《四川好人》的台词,精准刺破了资本主义的道德伪装。1941年流亡美国期间,布莱希特目睹了麦迪逊大道的繁华与哈莱姆区的贫困形成的鲜明对比。他在日记中写道:“纽约的摩天大楼里,资本家们用香槟浇灌着贫困的根系。”

这种批判在《三便士歌剧》中达到艺术巅峰。当强盗首领麦基斯唱出“相比于成立银行,打劫银行又算什么”时,观众在哄笑中被迫直面资本原始积累的血腥本质。1954年东柏林首演该剧时,观众席中坐着克格勃特工与美国外交官——这恰是布莱希特期待的“间离效果”,让不同意识形态的观众都能在笑声中完成自我审视。

四、流亡者的生存哲学:在异质土壤中培育自由

“别人看我喝着最低劣的烧酒,我却在风中行走。”这首《颂爱人》中的诗句,道出了布莱希特流亡生涯的精神内核。1933年至1947年间,他辗转12个国家,随身携带的除了手稿就是中国戏曲脸谱——这些来自遥远东方的艺术符号,成为他抵御文化失根的精神锚点。

在加州流亡期间,他创作了《斯文堡诗集》,其中《致后代》一诗写道:“当我们谈起我们的软弱,请想起我们曾频繁更换祖国。”这种对流亡的诗意诠释,颠覆了传统悲剧叙事。正如他在《戏剧小工具篇》中所言:“生存不是忍受,而是改造。”这种积极入世的态度,使其流亡经历升华为对人类命运的终极关怀。

五、永恒的间离:在熟悉中制造陌生

布莱希特最著名的理论“间离效果”(Verfremdungseffekt),在其名言中同样得到完美体现。“不要为已消尽之年华叹息,必须正视匆匆溜走的时光。”这句看似普通的劝诫,实则暗含对线性时间观的解构——当我们停止对过去的感伤,才能以陌生化视角审视当下。

这种思维模式在其诗歌创作中屡见不鲜。《回忆玛丽安》中,诗人对恋人的面容已然模糊,却清晰记得“那朵在空中漂浮的云”。这种选择性记忆,正是布莱希特追求的“认识效果”——通过剥离情感黏连,让读者在陌生化体验中重新认知世界。

当AI开始批量生产诗歌,当战争再次撕裂欧洲版图,布莱希特的名言愈发显现出预言般的穿透力。他提醒我们:真理永远在质疑中生长,人性始终在困境中显影。这些穿越时空的思想碎片,终将在每个觉醒的瞬间重新拼合,照亮人类走出蒙昧的漫漫长路。