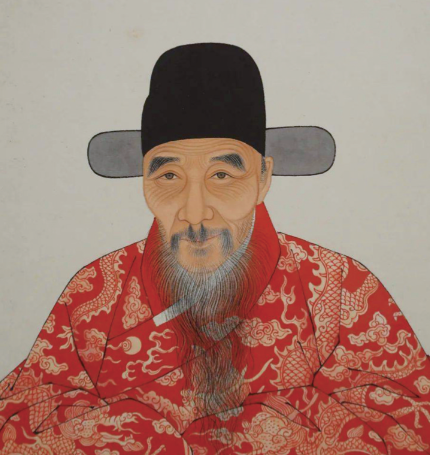

在中国1300余年的科举史上,“连中三元”是读书人梦寐以求的至高荣誉。这一称号要求考生在乡试、会试、殿试三级考试中均夺得第一名,分别称为解元、会元、状元。据统计,整个科举时代仅有16人获此殊荣,而明朝276年间仅商辂一人完成这一壮举。他的成就不仅打破了明朝“三元及第”的空白,更在科举制度的巅峰期树立了难以逾越的标杆。

一、科举制度的严苛筛选:万里挑一的终极考验

科举制度自隋唐确立以来,历经宋元完善,至明清达到鼎盛。明朝科举分为三级:乡试每三年在各省举行,录取者称举人;会试于乡试次年在京城礼部举行,录取者称贡士;殿试由皇帝亲自主持,贡士通过后赐进士及第。三级考试层层递进,淘汰率极高。以商辂所处的正统年间为例,全国乡试举人名额仅千余人,会试录取率不足10%,殿试则需从三百余名贡士中选出前三名。

商辂的科举之路充满波折。他21岁中浙江乡试解元,却在次年会试落榜。面对挫折,他选择进入国子监深造,苦读十年后,于正统十年(1445年)连夺会元与状元。这种“十年磨一剑”的坚持,在科举史上极为罕见。明代学者王世贞曾评价:“自科举取士以来,能三试皆第一者,唯商辂一人而已。”

二、打破“黄观魔咒”:明朝唯一的三元及第者

明朝初年,建文帝时期的黄观曾连中三元,但因在靖难之役中支持建文帝,被明成祖朱棣除名,其状元头衔被从史书中抹去。这一政治打压导致明朝科举史上长期存在“三元真空”,直至商辂的出现。

商辂的成就具有双重意义:其一,他以平民身份通过科举进入权力核心,打破了贵族垄断仕途的传统;其二,他的三元及第未受政治波及,成为明朝官方认证的唯一案例。这种“纯学术性”的认可,使其在科举史上的地位超越了黄观。明代史学家王鏊在《震泽长语》中写道:“商公之才,非独三元之冠,实乃明室之幸。”

三、三元及第的含金量:天赋、毅力与时代机遇的交织

商辂的成功绝非偶然。从个人天赋看,他自幼聪慧,6岁能诵《论语》,13岁便能对答如流。乡试解元之作《禹贡析疑》,以地理考据结合经世致用,展现超越年龄的学术深度;殿试策论《安边御敌疏》,针对瓦剌威胁提出“固守京师、整顿军备”的务实方略,深得明英宗赞赏。

从时代背景看,明朝科举制度已高度成熟。乡试、会试均采用“糊名誊录”法,杜绝舞弊;殿试则由皇帝亲自主持,确保公平。商辂所处的正统年间,科举竞争尤为激烈。据《明实录》记载,正统十年会试有3400余名举人参考,最终仅录取350人,商辂能在如此激烈的竞争中脱颖而出,足见其学术造诣之深。

四、从科举神话到政治标杆:商辂的多元价值

商辂的“三元及第”不仅是个人的学术成就,更成为明朝政治文化的重要符号。入阁后,他以“平粹简重,宽厚有容”的品格著称,在“土木堡之变”“夺门之变”等重大事件中展现政治智慧。例如,他力主抵抗瓦剌,反对南迁,稳定了明朝危局;在“易储之争”中,他坚持立朱见深为太子,维护了朝局稳定。

商辂的政绩与科举成就形成互文。他主持修订《寰宇通志》,整理明代地理文献;推行“利赋法”,规范赋税征收;设立常平仓,调剂粮储。这些政策均体现其“经世致用”的学术理念,印证了科举制度选拔人才的实效性。明代内阁首辅李贤曾评价:“商公之才,三元为表,政绩为里,真乃国之栋梁。”

五、历史回响:商辂现象的深层启示

商辂的“三元及第”之所以被后世传颂,不仅因其学术成就,更因其代表了一种理想化的士人精神。在科举制度逐渐僵化的明清时期,商辂的成功成为读书人追求“学而优则仕”的典范;在政治腐败加剧的晚明,他的清廉品格又成为官场的一股清流。

当代学者詹于虹在《论明代政治家商辂》中指出:“商辂的科举成就与政治生涯,构成了一个完整的士人理想模型——通过学术进入权力核心,以品格影响政治走向,最终实现个人价值与社会责任的统一。”这种模型,至今仍具有启示意义。

商辂的“三元及第”,是科举制度巅峰期的璀璨明珠,也是中国传统文化中“学以致用”精神的生动体现。他的故事告诉我们:真正的成功,不仅需要天赋与机遇,更需要持之以恒的努力与坚守原则的勇气。在科举制度已成历史的今天,商辂的精神遗产,依然值得后人铭记与传承。