在唐朝的历史长河中,陆贽是一位备受瞩目的政治家、文学家。他以卓越的政治才能和清正廉洁的品格,赢得了后世的赞誉。然而,他的仕途并非一帆风顺,其中被贬忠州这一事件,更是成为了他人生中的一个重要转折点。

陆贽的政治生涯与成就

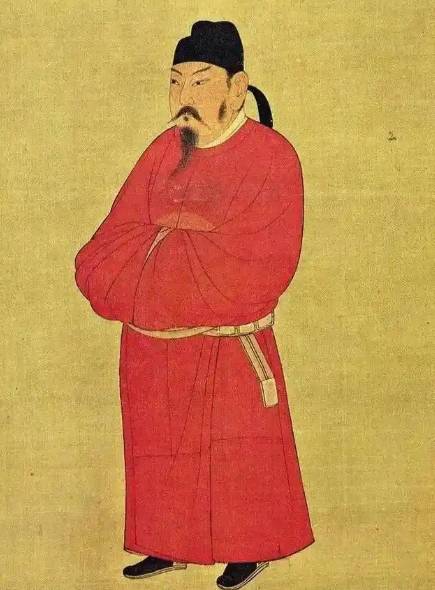

陆贽(754年—805年),字敬舆,苏州嘉兴(今浙江嘉兴南)人。他18岁便登进士第,开启了仕途生涯。唐德宗李适即位后,召陆贽为翰林学士,从此他成为了唐德宗身边的重要谋士。

建中四年(783年),发生泾卒之变,陆贽随唐德宗出奔奉天。在这段艰难的时期,诏令多出自他手,他常居中参裁,有“内相”之称。他凭借着自己的智慧和才能,为唐德宗出谋划策,帮助朝廷逐渐走出危局,摇摇欲坠的唐王朝得以转危为安。陆贽也因此被后人称为“救时内相”。

在政治理念上,陆贽有着深刻的见解。他认为“理乱之本,系于人心”,当今要务在于体察民情。他提出“治乱由人,不在天命”“立国之权,居重驭轻”“求才贵广,考课贵精”等主张,这些理念对后世产生了深远的影响。他的著作《陆宣公集》是其拟的制诰和奏议的汇编,是研究唐朝政治和陆贽思想的重要资料。

被贬忠州的缘由

贞元十年(794年),陆贽因上书极陈宠臣裴延龄奸诈事,触怒了唐德宗。裴延龄是唐德宗时期的宠臣,他善于迎合皇帝的心意,在朝廷中势力颇大。陆贽为人刚正不阿,敢于直言进谏,他看不惯裴延龄的所作所为,于是上书弹劾他。然而,唐德宗却偏袒裴延龄,对陆贽的奏章不予采纳,反而罢免了他的相位,将他谪为太子宾客。

但这并没有结束陆贽的厄运。贞元十一年(795年),裴延龄又诬陷陆贽煽动军心。唐德宗听信了裴延龄的谗言,将陆贽贬为忠州别驾。忠州在当时隶属山南道,是一个不满两万户的小州,地处边陲,条件艰苦。对于曾经位极人臣的陆贽来说,这无疑是一个沉重的打击。

贬谪期间的生活与心态

陆贽被贬忠州后,生活发生了巨大的变化。作为别驾,他只是刺史的副手,对于“左降官”而言,只是徒有其名而无职权,不能决政视事。他远离了朝廷的政治中心,失去了施展才华的机会。

然而,陆贽并没有因此而消沉。在忠州期间,他依然保持着对学问的追求和对百姓的关怀。他利用自己的医学知识,收集当地的草药,编写了《陆氏集验方》50卷,为当地的百姓治疗疾病,深受百姓的爱戴。

同时,陆贽也在反思自己的政治生涯。他深知自己被贬的原因,一方面是因为得罪了权臣裴延龄,另一方面也是因为自己的直言进谏触怒了唐德宗。但他并不后悔自己的行为,他始终坚守着自己的原则和信念,认为“理乱之本,系于人心”,为官者应该以百姓的利益为重。

历史的评价与影响

陆贽被贬忠州是唐朝政治斗争的一个缩影。他的遭遇反映了唐朝后期政治的黑暗和腐败,权臣当道,皇帝昏庸,贤臣往往难以施展自己的抱负。然而,陆贽的高尚品格和卓越才能并没有被历史所遗忘。

后人对陆贽的评价极高,认为他是唐朝公认的继房玄龄、杜如晦、姚崇、宋璟之后的贤相。他的政治理念和清正廉洁的品格成为了后世官员学习的榜样。他的著作《陆宣公集》也被后人广泛研究和传颂,对中国古代的政治思想和文学发展产生了深远的影响。

陆贽被贬忠州是他人生中的一段坎坷经历,但也是他品格和才能的一次考验。他在逆境中依然坚守着自己的原则和信念,为后人树立了榜样。他的故事告诉我们,无论身处何种困境,都应该保持高尚的品格和坚定的信念,为国家和人民的利益而奋斗。