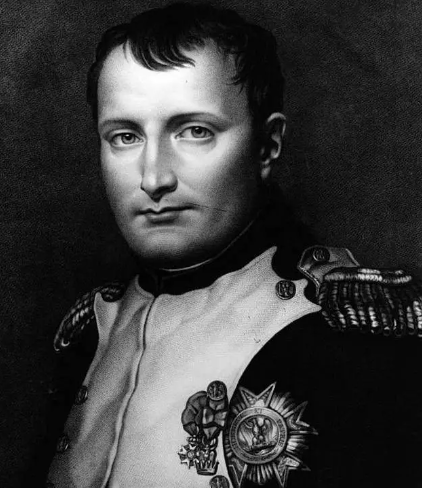

1815年滑铁卢的硝烟散尽后,拿破仑·波拿巴在圣赫勒拿岛的囚室中写下遗嘱,要求解剖遗体查明死因。这位曾横扫欧洲的皇帝,最终以“被流放”而非“被处决”的方式退出历史舞台。联军两次选择流放而非处决,背后交织着权力正统性、宗教神权、政治博弈与现实利益的复杂逻辑。

一、君权神授:教皇加冕的“不可剥夺性”

拿破仑的皇帝身份并非自封。1804年,他在巴黎圣母院由罗马教皇庇护七世亲自加冕,这一仪式赋予其统治合法性超越世俗权力。在欧洲宗教传统中,君权神授的观念根深蒂固:皇帝的权力来自上帝,其生命亦应由上帝决定。联军若擅自处决拿破仑,将被视为对神权的亵渎,可能引发宗教层面的反弹。

1814年第一次流放时,英国外交大臣卡斯尔雷曾明确表示:“处决拿破仑将使欧洲陷入宗教战争。”这种担忧并非空穴来风——天主教徒占欧洲人口多数,教皇的公开谴责可能动摇联军统治基础。即使拿破仑逃脱后威胁联军,英国仍坚持将其流放至圣赫勒拿岛,而非直接处决,正是为了避免触碰这一红线。

二、正统性危机:处决皇帝将引发法国动荡

拿破仑在法国拥有深厚的民众基础。他通过《民法典》确立现代法律体系,改革贵族特权,赢得中产阶级与农民支持。1815年滑铁卢战败后,法国各地仍爆发支持拿破仑的起义,波旁王朝复辟后被迫赦免大量拿破仑党人。

联军深知,处决拿破仑将彻底激怒法国民众。1814年第一次流放时,英国将军威灵顿曾警告:“杀死拿破仑等于在法国埋下千万颗反抗的种子。”这种担忧在第二次流放时更为强烈——拿破仑的“百日王朝”已证明其号召力未减,联军选择流放而非处决,实为避免法国陷入长期内乱,进而威胁欧洲稳定。

三、政治博弈:避免开创“处决战败者”的先例

联军内部存在深刻分歧:英国希望维持法国平衡以牵制欧洲大陆,奥地利、普鲁士则主张彻底消灭拿破仑势力。最终,各方达成妥协——流放拿破仑,既满足惩罚需求,又避免打破权力平衡。

更深层的考量在于“规则制定权”。若联军处决拿破仑,未来欧洲战败者可能效仿此举,导致联军成员自身面临更大风险。1815年维也纳会议上,英国首相卡斯尔雷直言:“今日我们处决拿破仑,明日他人便可用同样理由处决我们。”这种“规则互惠”的逻辑,使流放成为最稳妥的选择。

四、现实利益:英国的“离岸平衡手”策略

英国在两次流放决策中扮演关键角色,其核心利益在于维持欧洲均势。1814年第一次流放时,英国将拿破仑送至厄尔巴岛,既限制其行动,又避免法国彻底崩溃导致俄国或奥地利坐大。1815年滑铁卢战败后,英国坚持将拿破仑流放至更遥远的圣赫勒拿岛,彻底切断其与欧洲的联系,同时保留法国作为缓冲地带。

此外,拿破仑的军事才能仍被英国忌惮。若处决拿破仑,其部将可能集结反扑,而流放则能通过孤立其个人,瓦解其势力基础。英国历史学家安德鲁·罗伯茨指出:“流放拿破仑是英国对欧洲大陆最精妙的‘离岸控制’。”

五、历史回响:流放背后的权力逻辑

拿破仑的结局并非孤例。从罗马帝国处决耶路撒冷王西蒙·巴里奥赫纳,到拿破仑战争后联军流放拿破仑,再到二战后纽伦堡审判对纳粹战犯的处决,权力更迭中的“合法性”始终是核心命题。联军选择流放拿破仑,本质是在宗教权威、民众支持与现实利益间寻找平衡点——既满足惩罚需求,又避免引发更大动荡。

1821年拿破仑在圣赫勒拿岛去世后,其遗体被运回法国,葬于荣军院。这一安排暗含联军的妥协:承认拿破仑的历史地位,换取法国对现有秩序的接受。正如法国历史学家蒂埃里·伦茨所言:“拿破仑的流放,是欧洲权力游戏中最精妙的‘体面退场’。”