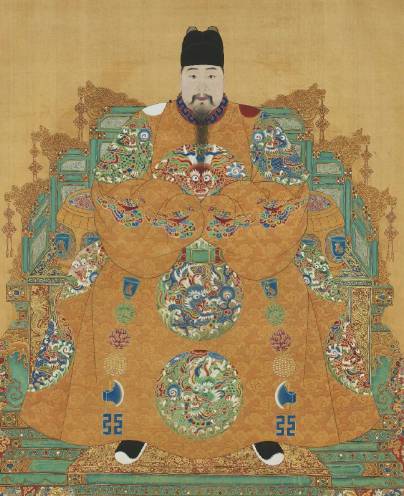

在古装剧与文学想象中,“后宫佳丽三千”常被描绘为帝王标配,然而历史真相远非如此。从周天子“后妃121人”的克制配置,到明清“三宫六院七十二妃”的象征性数字,古代帝王的后宫规模始终受限于宫殿容量、经济能力与制度约束。而明孝宗朱祐樘却以“一生一妻”的极端案例,成为古代帝王情感史中的孤例。这位开创“弘治中兴”的明君,为何主动放弃帝王特权?其选择背后,交织着童年创伤、权力阴影与人性觉醒的三重逻辑。

一、童年创伤:宫闱斗争的切肤之痛

朱祐樘的童年堪称一部宫廷生存教科书。其生母纪氏原为广西土司之女,因叛乱被俘入宫,偶然被宪宗临幸后怀孕。万贵妃为巩固专宠,命宫女堕胎,宫女谎称纪氏“病痞”(肿瘤)才保住胎儿。纪氏在冷宫中诞下朱祐樘后,万贵妃又派太监张敏溺杀皇子,张敏却冒险将婴儿藏于安乐堂,与被废的吴皇后共同哺育。朱祐樘6岁前始终隐姓埋名,头发垂地、衣衫褴褛,直至张敏冒险向宪宗揭露真相,才得以认祖归宗。

这段经历在朱祐樘心中刻下双重烙印:其一,对女性争宠的恐惧——母亲因万贵妃的嫉妒丧命,自己险些成为宫斗牺牲品;其二,对权力滥用的警惕——父亲宪宗对万贵妃的纵容,导致朝堂奸佞横行、太子之位几度动摇。这种创伤转化为对简单情感关系的渴望:唯有专一,才能避免重蹈宫闱悲剧。

二、权力阴影:父辈滥情的反面教材

宪宗朱见深与万贵妃的“姐弟恋”,堪称明代最畸形的权力关系。万贵妃比宪宗大17岁,却通过控制宪宗的衣食起居与情感需求,将后宫变为个人私域。她不仅迫害其他妃嫔,甚至导致宪宗长子夭折、太子朱祐樘几度被废。宪宗对万贵妃的依赖,本质是懦弱君主对强权女性的精神依附,这种关系模式在朱祐樘眼中无异于“情感囚笼”。

更关键的是,宪宗晚年因纵欲过度导致身体衰败,朝政由汪直等宦官把持,国力渐衰。朱祐樘目睹父辈因私欲误国,深知帝王情感失控将引发连锁灾难。他即位后立即遣散方士、太监与“传奉官”,重用王恕、刘大夏等贤臣,本质是将个人情感约束纳入治国方略——唯有克制私欲,方能实现“弘治中兴”。

三、人性觉醒:儒家伦理与情感需求的契合

朱祐樘的专情并非完全出于被动,其性格底色中的儒家伦理观与情感需求形成共振。作为深受儒家教育的君主,他秉持“一夫一妻”的道德理想,认为“夫妇有别”是社会秩序的基础。同时,他与张皇后的婚姻具有患难真情的底色:张氏出身秀才家庭,成化二十三年被选为太子妃时,朱祐樘尚是险被废黜的太子。两人共同经历权力斗争的惊涛骇浪,情感纽带远超普通帝后。

史载朱祐樘与张皇后“同起同卧,读诗作画,听琴观舞”,这种日常化的亲密关系,在帝王家近乎奢侈。大臣谢迁曾以“三年之忧未忘”为由劝阻选妃,朱祐樘却以行动拒绝——他不仅未纳妃嫔,甚至未封贵妃、美人,泰陵中仅葬夫妻二人,彻底打破帝王陵寝的陪葬传统。这种选择,既是儒家伦理的实践,也是对真实情感需求的尊重。

四、制度约束:明代后宫的“去膨胀化”设计

明代后宫制度本身对帝王情感形成约束。太祖朱元璋定下“皇后一人,皇贵妃至答应若干”的框架,但未规定具体人数。然而,明代宫殿规模(如紫禁城“三宫六院”实际仅容纳数百人)与财政能力(养活千名妃嫔需巨额开支)限制了后宫膨胀。更关键的是,明代文官集团通过“礼法”对帝王私生活形成监督,如谢迁以“居丧新除”劝阻选妃,反映士大夫阶层对帝王道德的严苛要求。

朱祐樘的专情,恰与明代制度形成互文——他既顺应了制度对后宫规模的隐性约束,也利用制度巩固了个人选择。这种“被动约束”与“主动选择”的结合,使其成为唯一践行一夫一妻制的帝王。