圈地运动作为西欧资本主义发展史上的标志性事件,其本质是一场以土地为媒介的阶级重构与资本原始积累运动。从15世纪英国贵族的暴力圈占到19世纪议会立法的系统化推进,这场持续三百余年的土地变革运动,深刻揭示了资本主义生产关系形成过程中“血与火”的原始积累逻辑。

一、经济动因:土地资本化与利润最大化

圈地运动的核心驱动力源于土地资本化的经济诉求。15世纪末,英国毛纺织业因新航路开辟和欧洲市场需求激增而迅速扩张,羊毛价格在1470-1510年间上涨300%,养羊业利润率远超传统农业。贵族与新兴资产阶级为追逐超额利润,通过暴力手段将耕地转化为牧场。例如,约克郡贵族托马斯·莫尔顿在1517年一次性圈占2000英亩耕地,驱赶300余户佃农,将土地改建为牧场后,羊毛产量提升5倍,年利润从800英镑增至4000英镑。

这种土地用途的转变具有双重经济效应:一方面,规模化牧场通过集中经营降低单位成本,实现利润最大化;另一方面,被剥夺土地的农民被迫进入城市,为工场手工业提供廉价劳动力。据统计,1500-1640年间,英国农村人口流失率达40%,其中60%的失地农民成为伦敦、曼彻斯特等工业城市的雇佣劳动者。这种“土地—劳动力”的双重资本化,为资本主义生产方式的建立奠定了基础。

二、制度变革:从暴力圈占到法律确权

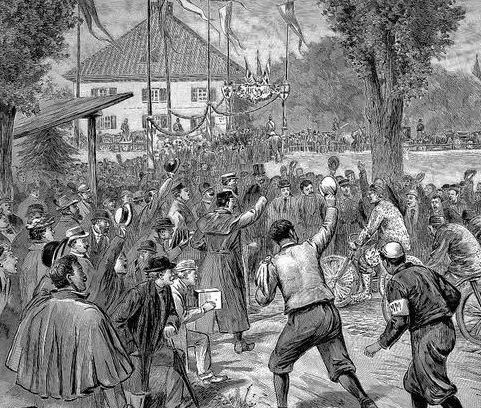

圈地运动的推进方式经历了从暴力掠夺到制度合法化的转变。早期圈地运动以“羊吃人”的暴力形式展开:贵族雇佣打手摧毁农民的篱笆、房屋,在公有地上竖立围栏,甚至焚烧佃农的农具和谷物。1536年,林肯郡农民因反抗圈地被处决,其尸体被钉在教堂门上示众。这种野蛮手段引发社会动荡,1485-1525年间,英国爆发农民起义达30余次。

17世纪资产阶级革命后,圈地运动逐渐转向制度化轨道。1689年《权利法案》确立议会主权后,政府通过立法推动圈地:1760-1820年间,议会通过2000余项圈地法案,涉及土地面积达600万英亩。这些法案以“改善土地利用效率”为名,将公有地、条田等传统土地制度纳入私有化框架。例如,1801年《公有地围圈法》规定,领主只需向议会提交申请并支付少量费用,即可合法圈占农民世代使用的公有地。这种法律确权使圈地运动从“暴力掠夺”转变为“合法剥夺”,加速了土地资本化的进程。

三、阶级重构:从封建依附到资本雇佣

圈地运动的核心目标是摧毁封建土地所有制,建立资本主义生产关系。在中世纪敞田制下,英国农民拥有份地使用权和公有地放牧权,形成“土地—劳动”的封建依附关系。圈地运动通过剥夺农民的土地权利,打破了这种传统关系:被驱逐的农民失去生存资料,被迫以雇佣劳动者的身份进入市场。

这种阶级重构具有双重性:对农民而言,圈地运动是一场灾难。1525年,托马斯·莫尔在《乌托邦》中痛斥:“你们的羊,一向是那么驯服,那么容易喂饱,据说现在却变得很贪婪、很凶蛮,以至于吃人。”据统计,16-17世纪,英国因圈地运动流离失所的农民达50万人,其中1/3死于饥饿或疾病。对资产阶级而言,圈地运动则创造了资本主义发展的必要条件。失地农民成为工场手工业的劳动力来源,其消费需求又扩大了国内市场。例如,18世纪曼彻斯特的棉纺织业中,60%的工人来自被圈地的农村地区。这种“生产者与生产资料分离”的过程,正是资本主义生产关系形成的关键。

四、历史启示:资本积累的双重性

圈地运动的历史表明,资本主义发展离不开原始积累的“血与火”。马克思在《资本论》中指出:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”圈地运动通过暴力剥夺农民的土地权利,为资本主义提供了自由劳动力、国内市场和初始资本,但其代价是农民的破产与社会的动荡。

这种双重性在当代仍有启示意义。20世纪90年代以来,中国城市化进程中的土地征收问题,与圈地运动存在历史呼应:一方面,土地征收推动了基础设施建设和工业发展;另一方面,部分农民因补偿不足而陷入贫困。这要求我们在现代化进程中,既要借鉴圈地运动在资源整合方面的经验,更要避免其暴力剥夺的弊端,通过制度设计保障农民权益,实现社会公平与经济发展的平衡。

圈地运动作为资本主义发展史上的关键事件,其目的不仅在于土地资本化,更在于通过阶级重构建立资本主义生产关系。这场运动揭示了资本积累的原始逻辑:利润最大化必须以破坏传统生产关系为前提。理解这一历史过程,有助于我们更深刻地认识资本主义发展的本质,并为当代社会变革提供历史镜鉴。