中国古代中央王朝对边疆少数民族地区的治理,始终面临着"大一统"理想与"多元一体"现实的平衡难题。羁縻制度与土司制度作为不同历史时期的治理方案,分别代表了"间接统治"与"有限自治"的两种治理哲学。这两种制度虽同属"因俗而治"的治理框架,却在制度设计、权力结构与历史影响上呈现显著差异,折射出中国古代边疆治理从"柔性羁縻"到"制度化控边"的演进轨迹。

一、制度起源:从松散联盟到制度化治理

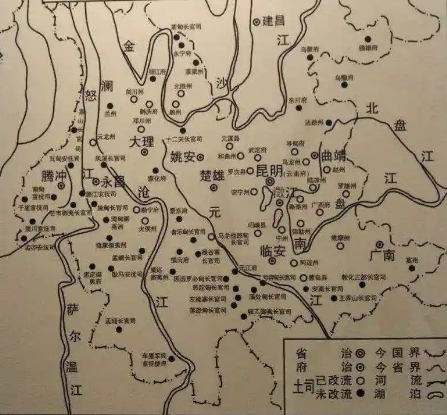

羁縻制度可追溯至秦汉时期对西南夷的"初郡"政策。秦灭巴国后,在当地保留"君长"世袭制度,仅要求"岁赋不贰,民役不罢",形成"以夷制夷"的治理雏形。至唐代,羁縻府州制度趋于成熟,在今新疆、云南、广西等地设立856个羁縻州,其长官由部落首领担任,可"世袭其职、世守其土",但需接受中央授予的刺史、都督等虚衔,并承担"贡赋版籍多不上户部"的象征性义务。这种制度设计本质是"以名义上的宗主权换取实际上的松散控制",如唐玄宗时期南诏王阁罗凤虽受"云南王"封号,却仍保持独立军事体系,最终导致天宝战争的爆发。

土司制度的确立则标志着治理思维的转变。元朝在消灭大理国后,于西南地区设立19个宣慰司、113个安抚司,将羁縻州升级为"世官、世土、世民"的土司体系。明朝通过《土官承袭法》明确规定:土司承袭需经"本地流官勘实、抚按批允、布政司代奏、兵部题选、皇帝批准"五道程序,并建立"土流合治"机制,在土司辖区派驻流官监督。这种制度设计使中央对边疆的控制从"名义归属"转向"实质管理",如贵州宣慰使安贵荣因擅自增设土目被明廷严惩,彰显制度权威。

二、权力结构:从象征性自治到实质性控边

羁縻制度下的权力分配呈现"中央虚权、地方实权"特征。唐代羁縻州长官拥有"自置官吏、独擅兵刑"的绝对权力,中央仅通过"朝贡贸易"维持政治联系。如贞观年间,岭南羁縻州每年仅向朝廷进贡"斑布、吉贝"等土产,而其内部税收、司法、军事均自主运作。这种松散结构导致安史之乱后,河北羁縻州迅速形成藩镇割据,暴露制度缺陷。

土司制度则构建起"中央集权+地方自治"的复合体系。元朝规定土司需"纳土贡、听征调、随军差",如播州土司杨氏需每年向朝廷缴纳马匹300匹、银器100件,并承担"戍守湖广、云南"的军事义务。明朝进一步细化考核制度,将土司分为"文职"(如土知府)与"武职"(如宣慰使),并规定"三年一考、九年一复"的升迁标准。这种制度设计使土司成为中央王朝的"地方代理人",如思南宣慰使田氏在明初平定云南时,一次性出兵3000人协助傅友德军团作战。

三、历史影响:从文化融合到制度遗产

羁縻制度在促进民族融合方面具有开创性意义。唐代通过"和亲+册封"策略,使南诏、吐蕃等政权接受中原文化影响。如南诏王室学习汉语、采用汉制,其都城太和城遗址出土的"南诏中兴画卷"清晰展现唐式建筑与佛教艺术融合的景象。但这种文化影响缺乏制度保障,随着唐王朝衰落,南诏迅速转向独立发展道路。

土司制度则留下更持久的制度遗产。元明时期推行的"土司学校"政策,要求土司子弟必须入京学习汉文化,如思南宣慰使田氏家族连续12代有子弟入国子监就读,形成"土司汉化"的精英群体。清朝雍正年间推行的"改土归流",虽废除土司世袭制,却保留其行政架构,将土司辖区改造为流官统治的府州县,如贵州从原来的14个土司辖区发展为48个流官辖区,实现"制度转型而不引发社会动荡"。这种渐进式改革模式,为现代民族区域自治制度提供了历史借鉴。

四、制度演进:从"羁縻为体"到"土司为用"

两种制度的更替本质是治理智慧的升级。羁縻制度适应了早期中原王朝"重农抑商、守内虚外"的战略需求,其"以夷制夷"的治理成本低廉,但难以应对边疆民族政权崛起带来的挑战。土司制度则诞生于元朝"行省制"改革背景下,通过"职官体系化、考核制度化、军事义务化"三大创新,将边疆治理纳入中央集权框架。这种转变印证了费孝通"中华民族多元一体"理论——从"松散联盟"到"制度共同体"的演进,正是多元文化在统一政权下深度融合的缩影。

站在现代治理视角回望,羁縻制度与土司制度的区别,实则是"柔性治理"与"制度刚性"的辩证统一。前者以文化认同为纽带,后者以制度规范为保障,共同构建起中国古代边疆治理的智慧谱系。这种治理遗产,至今仍在"一带一路"倡议下的跨境民族合作、民族区域自治制度完善等领域焕发新生。