在初唐艺术的长河中,薛稷以其书法与绘画的双重造诣,成为一座难以逾越的高峰。作为与虞世南、欧阳询、褚遂良并称“初唐四大书法家”的文人,他不仅以《信行禅师碑》等书法杰作奠定历史地位,更以“鹤画开宗”的绘画成就,开创了中国花鸟画的新范式。其作品跨越千年,至今仍以独特的艺术魅力与文化内涵,为后世提供着审美与精神的双重滋养。

一、书法:瘦劲妍媚中的魏晋风骨

薛稷的书法以楷书见长,其风格融合了虞世南的温润与褚遂良的劲健,形成“瘦劲妍媚、骨气洞达”的独特风貌。这种风格的形成,既源于他对魏晋书法的深入研习,也得益于其舅父魏叔玉的草书指导,更离不开他对虞、褚墨迹的临摹与创新。

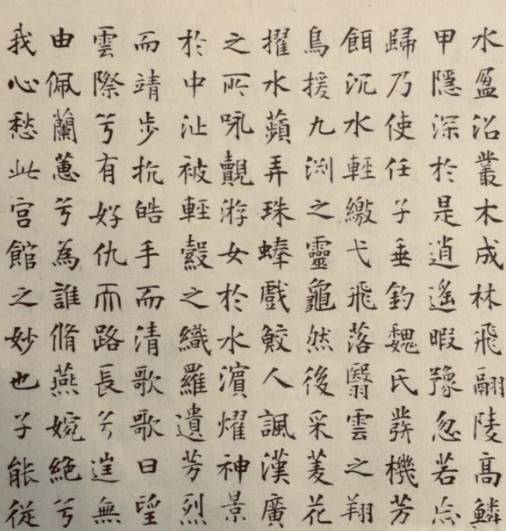

代表作《信行禅师碑》堪称薛稷书法艺术的巅峰。此碑立于唐神龙二年(706年),由越王李贞撰文,薛稷书丹。碑文记载隋代名臣信行禅师兴教事迹,字体端庄秀美,笔画提按分明,转折处如刀刻斧凿,既有褚遂良《雁塔圣教序》的纤瘦凝练,又融入了虞世南的雍容气度。清人何绍基评价其“上承褚遗绪,下开宋徽宗瘦金书先河”,足见其在书法史上的承前启后之功。此碑原石已佚,仅存宋拓孤本传世,现藏于日本京都大谷大学,被视为稀世之宝。

除《信行禅师碑》外,薛稷的《昇仙太子碑阴题名》《洛阳令郑敞碑》等作品,亦以“柳叶飘零、草草蕃昌”的笔意,展现了其行草书的洒脱与灵动。杜甫曾为其题写的《普赞寺题额》作诗:“仰看垂露姿,不崩亦不骞。郁郁三大字,蛟龙岌相缠。”生动描绘了其书法雄健磅礴的气势。

二、绘画:鹤舞九天间的文人风骨

若说书法是薛稷艺术的骨,那么绘画则是其魂。他尤擅画鹤,以“形神兼具、呼之欲出”的技艺,将鹤的清高逸达与傲骨风姿刻画得淋漓尽致,被誉为“世上正直第一鹤”。

鹤画创作的革新性体现在两方面:一是技法突破。薛稷突破西汉以来画鹤的稚拙传统,通过细致观察鹤的姿态与习性,创造出“六鹤图”范式。此范式以啄苔、顾步、戏水等六种动态组合,形成动态叙事,被五代黄筌绘于偏殿壁上,使该殿得名“六鹤殿”;清代宫廷更以此为蓝本制作六鹤屏风,足见其影响力之深远。二是文化象征的升华。薛稷笔下的鹤,不仅是自然生灵,更是文人隐士的化身。李白在《金乡薛少府厅画鹤赞》中写道:“昂昂伫眙,霍若惊矫。形留座隅,势出天表。”杜甫则以“薛公十一鹤,皆写青田真。低昂各有意,磊落如长人”的诗句,赞其画中鹤的孤高气节。这种将鹤与文人精神相融合的创作理念,使薛稷的鹤画超越了吉祥富贵的世俗寓意,成为封建士大夫人格理想的艺术投射。

鹤画作品的传播与影响同样惊人。薛稷曾在长安秘书省、洛阳尚书坊岐王宅、成都府衙院等地绘制鹤壁画,其中秘书省壁画与贺知章草书、郎余令画凤并称“三绝”。其卷轴画《啄苔鹤图》《顾步鹤图》《二鹤图》等,虽因年代久远未得传世,但通过李白、杜甫、米芾等文人的题咏,仍可窥见其艺术魅力。米芾在《题薛稷二鹤》中写道:“从容雅步在庭除,浩荡闲心存万里。”这种跨越时空的共鸣,正是薛稷鹤画艺术生命力的最佳证明。

除鹤画外,薛稷的人物画与佛像画亦达极高造诣。他为新安郡西安寺绘制的西方佛壁画,被《唐朝名画录》列为“神品”,认为可与曹不兴、张僧繇媲美;杜甫更以“又挥西方变,发地扶屋椽。惨淡壁飞动,到今色未填”的诗句,赞其白描技法的神韵。这种以线造型、不施色彩的“白画”风格,成为后代李公麟“白描人物”的先驱,彰显了薛稷在绘画领域的全面探索与创新。

三、作品背后的文化精神:艺术与人格的统一

薛稷的作品之所以能穿越时空,不仅因其技艺精湛,更因其承载了初唐文人“以艺载道”的精神追求。他出身河东薛氏,外祖父为名相魏徵,家族的文化积淀与政治背景,使其作品天然具有“士大夫艺术”的特质。在书法中,他以瘦劲笔触传递魏晋风骨;在绘画中,他借鹤的清高隐喻文人志节。这种将个人情感、家族记忆与时代精神融入艺术创作的实践,使薛稷的作品成为初唐文化繁荣的缩影。

同时,薛稷的艺术成就也离不开其“好古博雅”的个性。他自幼痴迷古董与文艺,家中收藏的虞世南、褚遂良墨迹成为其临摹的范本;仕途之余,他仍坚持“挤时间”创作,这种对艺术的纯粹热爱,使其作品超越了功利目的,成为精神世界的真实写照。正如清代学者翁方纲所言:“薛稷之书,非独以技胜,更以人胜。”其人格魅力与艺术成就的统一,正是其作品历久弥新的根本原因。