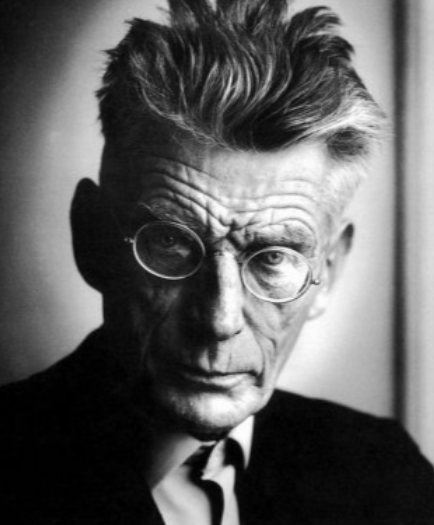

塞缪尔·贝克特(Samuel Beckett,1906年4月13日—1989年12月22日)的国籍问题,在文学史与文化认同的交织中呈现出独特的复杂性。这位以《等待戈多》颠覆戏剧传统的作家,既是爱尔兰的文学之子,也是法国文化的深度参与者,其身份认同的双重性恰如他作品中反复出现的“等待”主题——在流动与停滞之间,在归属与游离之间,构建起一座跨越国界的文学丰碑。

一、血缘与故土:爱尔兰的文学基因

贝克特出生于爱尔兰首都都柏林南郊的福克斯罗克,父亲是测量员,母亲是虔诚的新教徒。他自幼就读于法国人创办的波特拉罗亚尔学院,接受双语教育,但家庭与故土始终是他文化身份的根基。1927年,贝克特以优异成绩毕业于都柏林三一学院,主修现代语言(法语与意大利语),并在此期间开始文学创作。他的早期作品如短篇小说集《贝拉夸的一生》(1934)和长篇小说《莫菲》(1938),均以英语写成,充满对爱尔兰社会与人性荒诞的深刻洞察。

1930年,贝克特返回母校三一学院教授法语,并研究笛卡尔哲学,这段经历进一步强化了他对语言与存在关系的思考。尽管他后来定居法国,但爱尔兰的文学传统始终是其创作的底色——乔伊斯的影响如影随形,而他对孤独、沉默与荒诞的探索,亦与爱尔兰文学中常见的黑色幽默一脉相承。

二、流亡与归属:法国的文化共生

1937年,贝克特正式移居巴黎,这一选择标志着他从“爱尔兰作家”向“国际作家”的转型。在巴黎,他成为詹姆斯·乔伊斯的密友与秘书,参与将《芬尼根的守灵夜》翻译成法语,并深受其意识流技巧与语言实验的影响。二战期间,贝克特加入法国抵抗运动,因被纳粹追捕而隐居乡下务农,这段经历深刻塑造了他对人类生存困境的认知。

战后,贝克特以法语创作了《莫洛伊》(1951)、《马龙之死》(1951)和《无法命名者》(1953)三部曲,这些作品以破碎的叙事、重复的句式与自嘲的幽默,构建起一个充满荒诞感的世界。1953年,《等待戈多》在巴黎巴比伦小剧院首演,剧中两个流浪汉在虚无中等待一个永远不会到来的“戈多”,这一意象迅速成为战后欧洲精神危机的象征。贝克特因此被誉为“荒诞派戏剧的集大成者”,其作品被译成20多种语言,在全球引发持久共鸣。

三、双重视角:国籍与文学身份的辩证

贝克特的国籍问题,本质是文化认同的流动性的体现。他始终保留爱尔兰国籍,并在诺贝尔文学奖颁奖典礼上用英语致辞,强调自己对“爱尔兰文学传统”的继承;但他同时用法语创作了大部分代表作,并自称“法国作家”。这种矛盾性在他的生活中亦可见一斑:他定居巴黎,却每年返回爱尔兰探亲;他拒绝加入法国国籍,却在法国抵抗运动中冒着生命危险战斗。

文学史家普遍认为,贝克特的“双重身份”是其创作力量的源泉。爱尔兰的乡土记忆为他提供了荒诞与幽默的素材,而法国的文化语境则赋予他突破传统的勇气。正如他在《碎片集》中所言:“语言是陷阱,但也是唯一的出路。”这种对语言局限性的深刻认知,使他成为20世纪最具原创性的作家之一。

四、永恒的启示:超越国界的文学价值

贝克特的国籍之争,最终指向一个更根本的问题:文学的价值是否受限于作者的国籍?从《等待戈多》在伦敦首演时的争议,到今日全球剧院的常演不衰;从诺贝尔奖委员会对其“以新形式表达现代人困境”的赞誉,到英语词典中“贝克特式”(Beckettian)一词的收录——这些事实证明,真正的文学经典总能超越地域与语言的壁垒,成为人类共同的精神财富。

贝克特曾说:“我无法继续,我必须继续。”这句话既是他创作生涯的写照,也是对所有追问“他是哪个国家的作家”的人的回答。在全球化日益深入的今天,贝克特的遗产提醒我们:文学的本质是探索人性,而非标注国籍;是连接心灵,而非划分边界。正如《等待戈多》中那个永远缺席的救赎者,贝克特的存在本身,已成为文学史上一个永恒的追问——而答案,或许正在每个读者的阅读与思考中生长。