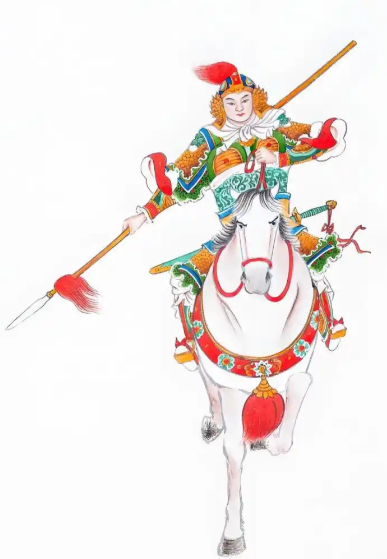

在冷兵器时代的中国战争史上,秦良玉与她率领的白杆兵以独特的战术和坚韧的意志,在历史长河中刻下浓墨重彩的一笔。而白杆兵的核心武器——白杆枪,不仅是军事科技的结晶,更是西南山地作战智慧的具象化呈现。

一、白杆枪:专为山地而生的冷兵器杰作

白杆枪的诞生源于西南多山地的地理环境。据《明史纪事本末》记载,秦良玉与丈夫马千乘在训练土军时,发现传统长矛在山地作战中存在诸多局限。于是,他们以川东特产白蜡木为原料,创制出这种长一丈二尺(约3.8米)的特殊长矛。枪头带倒钩,可砍可拉;枪尾配铁环,既可锤击敌人,又能通过钩环相接形成攀援工具。这种设计使白杆兵在悬崖峭壁间如履平地,真正实现了“进退如猿猱”的战术效果。

《武备志》详细记载了白杆枪的制作工艺:枪杆需选用纹理笔直的白蜡木,经桐油浸泡三年方能成型。这种处理方式使枪杆兼具韧性与强度,即便承受数十斤重量仍不易弯曲。崇祯年间工部曾试图仿制,但因“木纹不直,三月即弯”而失败,侧面印证了白杆枪制作的严苛标准。

二、白杆枪的实战传奇:从播州到辽东的跨越

白杆枪的首次实战检验发生在万历二十八年(1600年)的播州之役。面对杨应龙叛军固守的娄山关,秦良玉指挥白杆兵利用枪尾铁环首尾相连,在绝壁上攀援而上。李化龙在《平播全书》中惊叹:“其兵进退如猿猱,山涧陡崖,以矛尾铁环相勾连,攀援而上,瞬息可达。”此战白杆兵斩首六百级,创下山地攻坚战的经典战例。

真正让白杆枪名震天下的,是天启元年(1621年)的浑河血战。面对后金八旗主力,四千白杆兵以白杆枪结成“连环钩镰阵”:首排士兵用枪头倒钩拉扯马腿,次排弩手射击落马骑兵,三排刀盾手近战收割。据《满文老档》记载,明军步兵“骁勇善战,战之不退”,八旗参将一人、游击二人被擒,伤亡近万。尽管最终全军覆没,但白杆兵以2800余人伤亡毙敌近万的战损比,创下明军对后金最佳战绩。

崇祯二年(1629年)的北京保卫战中,白杆枪再次展现其战术价值。秦良玉率三千白杆兵在遵化设伏,以“连环钩镰阵”破敌骑。战后《清太宗实录》隐晦记载:“左翼军遇伏,折损颇多。”崇祯帝朱由检特赋诗赞誉:“学就西川八阵图,鸳鸯袖里握兵符”,将白杆枪的战术价值提升到战略高度。

三、白杆枪的战术体系:冷兵器时代的军事创新

白杆枪的成功不仅在于武器设计,更在于其构建的完整战术体系。秦良玉根据不同战场环境,开发出多种阵法:

三叠阵:首排蹲射弩箭,次排投掷标枪,三排白杆突刺。崇祯七年(1634年)夔州大捷中,此阵型斩首张献忠部六千级,获甲仗辎重无算。

尖锥阵:枪兵结成三角突击队形,提升攻击力与防御力。浑河血战中,白杆兵正是以此阵型突破八旗骑兵包围。

疾风阵:通过调整枪兵间距提升移动速度,适用于快速穿插作战。北京保卫战中,白杆兵正是凭借此阵型星夜北上,及时解围京师。

这些阵法的核心,是白杆枪“钩、刺、锤”的多功能特性。在沈阳之战中,白杆兵先以枪头倒钩拉扯敌军马镫,再用枪尾铁环锤击骑兵头部,最后以枪身格挡敌方兵器,形成“一枪三用”的战斗模式。这种战术创新,使白杆兵在冷兵器时代占据独特优势。

四、白杆枪的文化传承:从战场到精神的永恒象征

白杆枪的军事价值随着热兵器的普及逐渐消退,但其精神象征意义却历久弥新。乾隆年间大小金川之战中,清廷曾令四川总督仿造白杆枪,足见其战术思想的延续性。民国《忠县志》记载,每逢秦良玉诞辰,“四乡民众执白杆香烛祭拜,延绵不绝”,这种文化记忆使白杆枪超越了武器范畴,成为忠诚与勇气的象征。

在当代文化创作中,白杆枪依然焕发着生命力。游戏《铁甲雄兵》中,秦良玉可切换白杆枪持握方式,通过“拒马”技能提升对马伤害;其军团技能“疾风阵”与“尖锥阵”,则是对历史战术的数字化还原。这种跨时空的传承,印证了白杆枪作为军事文化遗产的独特价值。

从播州的山涧到辽东的平原,从浑河的血浪到北京的城墙,秦良玉与她的白杆枪用四十年征战史证明:真正的军事传奇,不依赖于世袭特权或装备优势,而源于对地理环境的深刻理解、对武器性能的极致开发,以及对家国责任的忠诚坚守。在热兵器主导战场的今天,白杆枪所代表的智慧与勇气,依然值得后人铭记与传承。