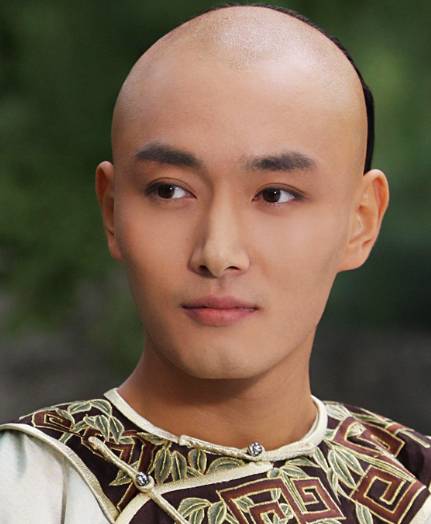

在清宫剧《甄嬛传》中,果郡王允礼的死亡是一场震撼人心的悲剧。这位温润如玉、才华横溢的皇子,最终因权力斗争与情感纠葛命丧毒酒,其死因背后牵扯出皇帝的猜忌、甄嬛的无奈,以及浣碧的私心,共同编织成一张无法挣脱的命运之网。

一、雍正的猜忌:权力阴影下的致命杀机

果郡王之死的直接推手是雍正皇帝的猜忌。剧中,雍正对果郡王的警惕源于多重因素:其一,果郡王文武双全,曾以“胡旋舞”化解边疆危机,其治国才能令皇帝忌惮;其二,果郡王与甄嬛的私情触碰了皇权底线——雍正将甄嬛视为纯元皇后的替身,而果郡王却以真心相待,这种情感上的“僭越”比政治威胁更令皇帝难以容忍;其三,果郡王镇守边疆期间,因“敌军闻风丧胆”的战功引发“功高震主”的猜疑,皇帝甚至通过暗查其与侧福晋浣碧的书信,发现每封家书末尾必写“熹贵妃安”,以此作为坐实其谋逆的证据。

雍正的杀心在“准噶尔和亲事件”中达到顶峰。当果郡王不顾圣旨私自带兵追赶和亲队伍时,皇帝意识到这位“闲散王爷”已不再可控。他设下鸿门宴,命甄嬛携毒酒赴会,以“二选一”的残酷抉择逼迫果郡王赴死。这一情节折射出封建皇权对个体生命的绝对碾压——即便如甄嬛般聪慧,也只能在“保爱人”与“保家族”间痛苦抉择。

二、甄嬛的挣扎:爱与生存的终极博弈

甄嬛在果郡王之死中扮演了复杂角色。表面看,是她亲手将毒酒递给爱人,但实则陷入皇帝精心设计的死局:若果郡王不死,甄嬛及其双生子必遭牵连;若甄嬛拒不执行,门口弓箭手将当场射杀二人。这种“零和博弈”迫使甄嬛选择“牺牲一人保全全局”,而果郡王早已看透皇帝阴谋,在宴席上故意打翻酒杯、调换毒酒,以生命为代价保护甄嬛。

甄嬛的悲剧性在于,她既是皇权压迫的受害者,也是被迫执行暴力的共谋者。当她颤抖着倒出毒酒时,内心或许已预见果郡王会为她赴死——正如剧中台词所言:“他若知道孩子是他的,定会拼死保护我们;他若不知,也会因爱我而选择牺牲。”这种“以爱为名的算计”,让果郡王的死亡超越了个人悲剧,成为封建制度下人性异化的缩影。

三、浣碧的私心:蝴蝶效应中的致命推手

若说雍正与甄嬛是果郡王之死的直接推手,那么浣碧的私心则是这场悲剧的隐形催化剂。作为甄嬛的侍女兼果郡王侧福晋,浣碧的三次关键抉择加速了果郡王的覆灭:

小像事件:在宫宴上,浣碧故意打翻酒杯使果郡王怀中甄嬛的小像掉落,并谎称小像是自己所有。这一举动虽让众人误以为二人情投意合,却为皇帝埋下怀疑种子——小像与甄嬛神似,成为后续“私情”指控的物证。

采蘋进宫:甄嬛本欲安排新人进宫转移皇帝对玉娆的注意,浣碧却私自推荐果郡王旧人采蘋。采蘋入宫后被三阿哥调戏,引发皇帝对果郡王府“谋害皇子”的联想,进一步坐实其谋逆罪名。

家书隐瞒:果郡王每封家书末尾必问“熹贵妃安”,浣碧虽将书信内容告知甄嬛,却刻意隐瞒这句关键问候。若甄嬛早知此事,必会销毁证据,果郡王或可避免杀身之祸。

浣碧的动机源于对果郡王扭曲的爱与对身份的执念——她渴望通过婚姻摆脱侍女身份,却未意识到自己的每一次算计都在将爱人推向深渊。正如网友所言:“浣碧以爱之名行害之实,她的私心是压垮果郡王的最后一根稻草。”

四、历史与虚构的交织:真实果亲王的结局

需指出的是,剧中情节与历史存在差异。真实历史中,果亲王允礼(果郡王原型)并未被毒杀,而是于乾隆三年因病去世,享年42岁。他生前深受雍正信任,曾代皇帝祭陵、总理事务,死后乾隆命六阿哥弘曕承袭其爵位,足见皇室对其能力的认可。

然而,艺术创作放大了人性冲突与制度压迫。《甄嬛传》通过果郡王之死,揭示了封建皇权对个体情感的碾压、权力斗争的残酷,以及人性在极端环境下的异化。这场悲剧不仅是个人命运的终结,更是一个时代对自由与真爱的集体扼杀。