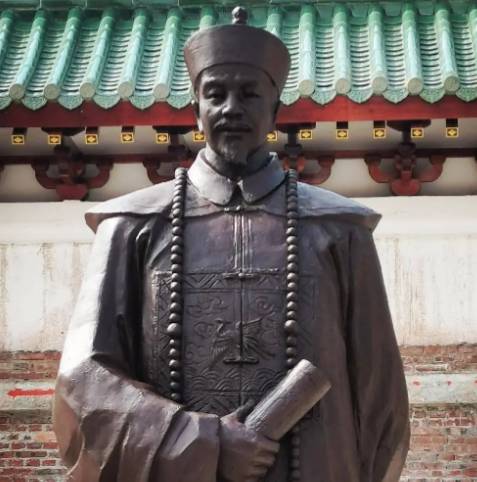

在晚清动荡的时局中,林召棠以状元之尊走出了一条独特的人生道路。这位粤西唯一的状元,既未沉溺于官场权谋,亦未困守于八股文章,而是以文人风骨、教育情怀与社会担当,在岭南大地上镌刻出跨越时代的精神印记。

一、文脉传承:诗书传家的翰林风骨

林召棠出身于书香世家,父亲林泰雯曾任东安县教谕,母亲陈氏虽为农妇却通晓诗书。幼年时,他随父攻读《庄子》《王渔洋集》,四岁能诵唐诗二百首,十一岁已能撰写四六骈文。嘉庆八年,十八岁的林召棠以高州府第一名的成绩考取秀才,学政姚文田赞其“海滨俊才”,这份才情在嘉庆二十一年顺天乡试中举后愈发彰显。

道光三年的殿试中,林召棠以“天下第一策”惊艳朝堂。道光帝朱批“今科得一佳元,一字笔误偏旁无关学问”,钦点其为状元。这份殊荣背后,是其三十年寒窗的积淀:从嘉庆十九年首次会试落第,到道光三年终夺桂冠,他历经十一次乡试、会试的磨砺,最终以“读书经世”的治学理念脱颖而出。

二、教育革新:不拘一格的育人理念

面对晚清科举的僵化,林召棠在主考陕甘时立下三条铁律:不徇私舞弊、不选纨绔子弟、唯才是举。此次选拔的65名举人中,呼延甲、张芾等11人后来成为进士,其中牛树梅更以清廉著称,任四川巡抚期间被誉为“牛青天”。这种“不拘一格降人才”的理念,与其在端溪书院十五年的教育实践一脉相承。

在肇庆端溪书院,他打破传统书院讲授四书五经的窠臼,增设经世致用课程。门生罗惇衍官至户部尚书,冯誉骥成为陕西巡抚,更有三十余人任职尚书、御史等要职。他独创的“春来秋往”教学模式,既方便侍奉母亲,又保证了教学质量,培养出大批兼具学识与情怀的栋梁之材。

三、社会担当:清廉自守的士人典范

林召棠的仕途轨迹折射出知识分子的精神抉择。道光十一年,他因拒绝军机大臣穆彰阿的索贿被排挤出京,却以“乞终养”之名保全气节。在端溪书院任教期间,同科探花王广荫奏准拨付的盐税补贴被他婉拒,这笔款项在省库沉寂多年后终由陈兰彬送回朝廷。

这种清廉贯穿其一生。族中祭祖分得的谷物,他半留义仓赈济饥民;自刻“我是耕田识字夫”印章,常以“食饭当思耕田人之苦”教诲子孙。同治年间,当地财主求字被拒后,他将“人之贝”拆字为“贪”的轶事,更成为民间传颂的廉政佳话。

四、文化守望:传统与现代的交融

林召棠的文学创作展现出独特的时代洞察。其《心亭亭居诗存》中既有“卧听大海风潮上”的豪迈,也有“输彼田家小夫妇,并头欢喜说春耕”的温情。书法融合欧阳询的严谨与赵孟頫的飘逸,被评价为“珠圆玉润”。他撰写的《吴川县宾兴刍议》,首创地方奖学金制度,比现代助学体系早半个世纪。

在禁烟运动中,他与林则徐书信往来,赞颂“严厉禁烟的壮举和崇高的爱国主义精神”。这种家国情怀,使其在告老还乡后仍关注时局,以诗文记录社会变迁,成为岭南文化转型期的见证者。

五、历史回响:跨越时代的启示

林召棠的人生轨迹,为理解晚清知识分子的精神世界提供了珍贵样本。他拒绝穆彰阿时的决绝,彰显了士大夫“穷则独善其身”的坚守;在端溪书院推行的新式教育,预示着传统书院向现代学校的转型;而其“经世致用”的治学理念,更与同时代魏源“师夷长技以制夷”的思想形成呼应。

这位状元公的遗产,不仅在于培养的三十余位朝廷重臣,更在于他示范了一种可能:在专制王朝的暮色中,知识分子仍可通过教育革新与社会服务实现人生价值。当今日我们重读“彩衣荣似三公衮,珂第祥留五色云”的赠联,看到的不仅是林则徐对同道的敬意,更是一个时代对理想人格的永恒追寻。